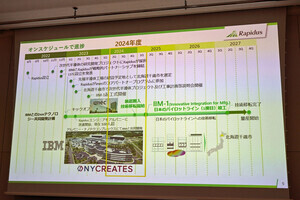

2023年9月から2nmプロセス以下のロジック半導体の製造に向けた、半導体工場(IIM:Integrated Innovation for Manufacturing)の建設を北海道千歳市で進めているRapidus(ラピダス)。

現在、同社はIIMの建設と並行して、IBMの2nmプロセス技術を量産適用することを目指し、米ニューヨーク州のAlbany Nanotech Complexに100人を超えるエンジニアを派遣して共同で量産化に向けたプロジェクトに取り組んでいる。

また、imecと協業してEUVリソグラフィプロセスの技術習得を目指すことを予定し、このように得た技術をIIMの1号棟(IIM-1)に適用、2025年4月からパイロットラインを稼働させるほか、2027年より量産を開始することを計画。

そして、3月27日は大日本印刷(DNP)が2nm世代のロジック半導体向けフォトマスク製造プロセスの開発を本格的に開始したことを発表した。

パイロットラインの稼働予定から1年を切り、4月2日には「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」におけるRapidusに対する2024年度の計画・予算を承認し、最大5365億円の支給に加え、先端パッケージング技術の高度化に関する研究開発に関する予算(2024年度上限535億円)も採択したことが明らかになった。

本稿では、Albany Nanotech Complexで日本のメディア向けに行われたRapidus(ラピダス) Reseach Fellow 福崎勇三氏のグループインタビューを紹介する。

100人以上のエンジニアがIBMと共同で研鑽を積む

--取り組みの概要について教えてください。

福崎氏(以下、敬称略):IBMと2nm半導体の開発を行うプロジェクトにおけるRapidusの責任者です。2023年4月17日に初めの7人のエンジニアの1人として赴任しました。現在、104人のエンジニアと2人の人事担当を束ね、プロジェクト自体は昨年1月からスタートしており、1年が経過しています。

エンジニアのうち半数がプロセスエンジニアとなり、残りの半数はデバイスエンジニアとデザインルールを策定するエンジニアとなります。1人で3つ~4つのテーマを持ち、取り組んでいます。

プロジェクトの完成度合いを報告するためにも各種のマイルストーンが設定されており、現状では順調にマイルストーンをクリアしています。今後は増員し、帰国して北海道の新工場に配属される人の補充をしながら、開発・研究体制を維持していこうと考えています。2027年の量産開始に寄与したいです。

2nm半導体の製造に向けて必要な技術を開発しています。IBMと当社が共同で技術的な性能の数値や歩留まりにつながる寸法制御の安定性に関する数値などを達成するために試作品を流し、それに対する改善条件を出して評価を行い、悪い箇所についてはフィードバックするサイクルを回すことで、数値達成を目指しています。

最終的な目標は2nm半導体の製造に加え、製造に足る性能、歩留まりなどの数値を合致させることに取り組んでいます。

どのような用途に向けた半導体を製造するのか、そして課題は?

--2027年の量産化を目指していますが、量産の定義はどのようなものですか?また、2nm半導体に期待していること、ターゲットとする市場について教えてください。

福崎:お客さまに量産品を納品できることを定義としています。それに対する数量などは開示できません。

ターゲットはAI半導体やHPC、エッジAIといったAI志向の製品です。将来的にはさまざまな箇所でAIが入るものだと想定されていることから、その領域は当社が想定しているお客さまになります。

AIの中でもサーバに近い、ハイパフォーマンスが求められ、かつ少量だが付加価値があるものに対してですね。

当社は、設計・ウェハ工程・パッケージングを一体化したRUMS(Rapid & Unified Manufacturing Service)を採用します。今後、AIの用途は汎用から専用に分かれていくことが予測されているため、短いサイクルで生産できることを強みにしていきたいと考えています。また、チップレットも視野に入れています。

--課題はどのようなものがありますか?また、開発から量産化のプロセスを短期間で行うことの難しさについて教えてください。

福崎:課題は多くあります。一番難しいのは性能を要求レベルまで向上していくこと、そして加工のレベルを上げて歩留まりが出るプロセスにすることの2つです。これがすべてと言っても過言ではありません。

北海道の新工場立ち上げ後に装置を搬入し、Albanyで稼働している装置を参考にしながら立ち上げますが、そこをいかにうまくやるかにかかっています。従来とは考えられないようなスピード感で新工場を立ち上げるため、技術の難易度が高いですが、Albanyと同様の情報を実装した工場を立ち上げること自体も非常に難易度は高いと思います。

ゼロからイチで作るのは労力がかかることから、日本のメンバーと、こから日本に帰国して合流するメンバーが新工場の立ち上げに関して、一致となって乗り越えていかなければならないことがポイントです。

IBMの2nmプロセスに関する技術をベースに製造に使えるような技術の網羅性に取り組んでいます。IBMの技術を学びつつ、作り上げています。

IBMに対して、驚いたのはスピード感です。技術を目標に近づけるアプローチとして検討の仕込み、確認、効果のサイクルが非常に速いと感じています。そのため、どんどんサイクルが回り改善が進んでいきます。そういう点は学びが大きいところです。

“素人集団”ではない

--日本ではロジック半導体の国産は40nmが限界でした。今回、2nm半導体の量産化を目指していますが、これまでの経験は活かさせるものなのでしょうか?

福崎:40nmで止まっていたのは仰る通りです。しかし、40nmまでは日本企業各社で生産していました。その先も研究開発していたほか、デバイスメーカは確かに40nmで止まっていますが、装置メーカーや材料メーカーは7nm、5nm、4nmなどの開発を共同で行っています。

先端半導体製造デバイスの性能が必要になってくるため、日本メーカーの知見を取り入れていることに加え、当社にジョインしている方もいることから、決して“素人軍団”ではありません。ロジック半導体のベースは40nmでも共通のため知見は必要です。

これらに加えて、微細加工の方法やデバイスの構造が二次元のプレーナーから三次元のGAA(Gate All Around)になることで性能がどのようになるのか、ということなどはエンジニアも当社に入社する前から勉強していたり、違う形でノウハウを入手していたりする人も多いです。

そのため、素人軍団がジャンプアップしているわけではありません。先端デバイスメーカーや装置メーカー、材料メーカーなどの人たちで取り組んでいます。さまざまなメーカーから集まっているのは非常に良いことだと感じています。デバイスエンジニアもいれば、異なる分野の人たちもいるので密な会話ができるため知見が広がり、良いことが生まれます。

--2027年の量産開始は困難なスケジュールと言われることがありますが、達成できるとお考えですか?

福崎:十分達成できると思います。先ほども装置を入れて短期間で立ち上げるのは難しいと言いましたが、計画に抜け漏れがないように何度も見直して立案すれば対応できるものだと考えています。

それに対する人材が充足しているとは、言い難い点も少なからずありますが、採用活動を進めて乗り越えます。専門性が不足していれば、教育をどのようなタイミングで行うのかの計画を立て、実行すればできます。

チャレンジングなスケジュールではありますが、実現できると考え、マイルストーンを着実にクリアしていきます。常に2027年の量産開始ということを念頭に置き、研鑽を積んでいます。将来的には、先端半導体パッケージの計画もあります。

--一部報道では、AI人材も含めて1000人程度は雇用したいという意向をRapidusの小池淳義社長が示していましたが、可能なのでしょうか?

福崎:可能です。難しければ若手の育成や海外からの人材獲得も想定しています。2025年卒から新卒採用を計画しています。

もともとの採用基準が博士卒か実務経験5年としていたため今年は博士卒の方だけですが、今後は修士卒、学士卒なども含めて採用を強化していきます。

若い方たちの就職先として半導体企業は範囲に入っていないため、積極的にアピールしていきます。