東北大学は11月14日、理論的なエネルギー密度がリチウムイオン電池(LIB)の数倍以上という「リチウム空気電池」(LAB)の大きな課題である、十数回程度しか可逆的に充放電できないという寿命が極めて短い問題を解決するため、正極に使用されているカーボン材料の高容量とサイクル寿命の両立に取り組み、グラフェンの化学的特徴に基づいてカーボン系新素材「グラフェンメソスポンジ」(GMS)を用いて理想の正極構造を提案した結果、従来に無い超高容量とサイクル寿命の延長に成功したと発表した。

同成果は、東北大 材料科学高等研究所の西原洋知教授(東北大 多元物質科学研究所兼任)、同・余唯助教らの研究チームによるもの。詳細は、環境発電やエネルギーの変換・貯蔵などに使用される材料に関する全般を扱う学術誌「Advanced Energy Materials」に掲載された。

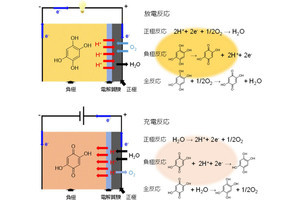

LABは、正極に多孔性のカーボン材料を、負極に金属リチウムを用いており、放電時には、金属リチウムが電解液にリチウムイオン(Li+)として溶出し、正極のカーボンにて空気から供給される酸素分子(O2)と結合して「過酸化リチウム」(Li2O2)として析出する。また充電時には、Li2O2がLi+とO2に分解される仕組みだ。

LABの理論的なエネルギー密度は現在のLIBの数倍以上に達するが、十数回程度しか可逆的に充放電できないことが大きな課題となっている。極めて短寿命な理由は、充放電を繰り返すと、正極・負極・電解液のすべてが激しく劣化してしまうためだという。そこで研究チームは今回、正極の課題解決に取り組んだとする。

現在、正極にカーボン材料が用いられている理由は、Li2O2が析出するための十分な空間、絶縁性のLi2O2への電気を流す導電パスの役割、充放電中に即座に分解しない安定性を満たせるのが同材料であるためだ。しかし、カーボン材料も充放電を繰り返すと劣化し、十分なサイクル寿命を得られないでおり、これまで多種多様なカーボン正極が検討されてきたものの、どれも満足な結果を得られなかったという。

また、電池の容量を増やすためにはLi2O2の析出量を増やす必要があり、そのためには正極でLi2O2を析出させる空間の量(細孔容積)を増加させる必要があった。しかし従来のカーボン材料では、細孔容積とカーボンの劣化耐性はトレードオフの関係にあり、その両立は困難だったとする。

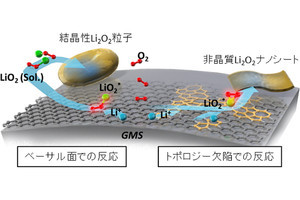

そこで今回の研究では、あらゆるカーボン材料の中でも、単素原子1個~数個分の厚みしか持たない2次元物質のグラフェンに着目し、その化学的特徴に基づいて理想の正極構造が提案された。具体的には、高容量を得るために豊富な細孔容積を確保し、電池を軽くするためにグラフェンの積層を排除するとともに、サイクル寿命を得るため劣化サイト(エッジ)が排除された。研究チームによると、このような設計は、カーボン系の新素材であるGMSの自立膜を使えば可能になるという。

具体的な材料合成法と構造については、まず鋳型材となるアルミナナノ粒子を圧縮成形してペレットを作成し、そこに化学気相蒸着(CVD)で約1層のグラフェンを被覆。続いて、アルミナナノ粒子をフッ化水素酸などによる化学エッチングで除去すると、ペレット状のポーラスカーボンが得られる。さらに同試料を1800℃で加熱すると、電池の劣化の原因となるグラフェンのエッジが「ジッピング反応」(グラフェンの端同士が融合してより大きなグラフェンが生成する反応)で除去され、極めて劣化耐久性の高いGMS自立膜となるとする。

今回調製された構造がさまざまに異なるGMS自立膜の、重量あたりの容量を面積あたりの容量に対してプロットした図を作成すると、GMSの構造を制御することで、高性能化が可能であることが見て取れるとのこと。今回は複数の試料を作成し、その中でも特に高性能だった2つの試料について、過去の文献に報告されたカーボン正極との性能比較を行ったとする。そしてGMSは、過去に報告されているどのカーボン材料と比べても、重量あたりの容量も面積あたりの容量も高いことが確認された。

-

(a)今回調製された構造が異なる種々のGMS自立膜の、重量あたりの容量(mAh/g)を面積当たりの容量(mAh/cm2)に対しプロットした図。グラフの右上ほど高性能。(b)(a)に示されたグラフの中で、特に高性能であったデータ番号11、12を過去に報告があった種々のカーボン正極と比較した図(出所:東北大プレスリリースPDF)

今回の研究により、GMSは従来のカーボン材料より高容量でサイクル寿命に優れていることも確認された。積層の無いグラフェンで3次元的な細孔構造を形成して細孔容積を最大化でき、なおかつ劣化の原因となるエッジを排除できるのは、実在するカーボン材料の中ではGMSだけであることから、今回報告したGMSは、カーボン正極の1つの理想形であるといえるとする。

しかしそれでも研究チームは、今回のLABはについて、実用で求められる電流密度と容量でサイクルすると、21回程度しか充放電ができないとしており、これは負極と電解液が激しく劣化するためだという。だが今後、負極と電解液の改良が進めば、GMS正極を用いたLABの寿命はさらに増加することが期待されるとしている。