放送事業や広告事業、ITソリューション事業、コンテンツ事業、IP電話事業、インターネット事業、人材育成事業、コワーキングスペース事業など幅広く手がける長崎県の企業であるコミュニティメディア。本稿では、フォトシンスが提供する入退室管理システム「Akerun(アケルン)」を導入したコミュニティメディアの事例紹介に加え、対馬市における同社の取り組みついてレポートする。

船のインフラと島のインフラは共通の部分がある

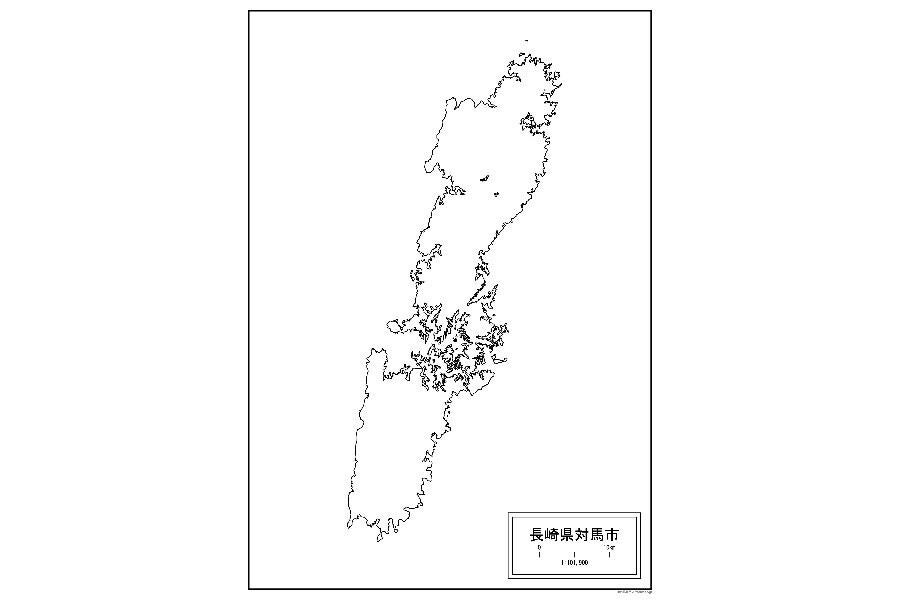

対馬市は九州の最北端に位置し、南北82キロメートル、東西18キロメートルと細長く、海岸線は915キロメートル、標高500メートル前後の山々からなる島だ。人口は約2万8000人、世帯数は約1万4500世帯となり、例にもれず日本の課題でもある高齢化も進んでいる。

同市へのアクセスは航空機と高速船、フェリーの3ルートがあり、航空機は福岡空港、長崎空港からそれぞれ30~35分、博多港からは高速船で2時間強、フェリーで4~5時間、韓国・釜山市から高速船で1時間強の距離に位置している。

筆者が訪れたのは対馬市南部の中心地である厳原町(いづはらまち)だ。コミュニティメディア 代表取締役の米田利己氏は「対馬は国境の島であるとともに、出島は本州の西端であり、この2拠点に展開していることに意味があります」と力を込める。

同氏は対馬市生まれで、もともと大手電機メーカーのエンジニアで艦船の艦内情報発信システムの構築などを担っていた。中小企業基盤整備機構が支援するインキュベーション施設「ながさき出島インキュベータ」の第1期入居企業として、2007年にコミュニティメディアを創業している。

米田(利)氏は「船のインフラは艦内の情報通信、発電、防災、空調・水処理、放送が主になりますが、離島のインフラも同じようなシステムです。当社は、対馬地域にあるシステムをすべて把握して開発するというスタンスで取り組み、また映像やアートなどのコンテンツ制作も行っています。CATV事業、人材育成事業、コワーキングスペース事業の3つが柱です」と説明した。

コミュニティメディアは対馬市、長崎市出島、雲仙市においてクリエイタースクールの「デジタルハリウッドSTUDIO対馬」「同出島」、「コワーキングスペースAGORA対馬」「同出島」「同雲仙」の計5拠点に加え、対馬市CATVを運営している。

そのほかにも、地域防災システムや自治体拠点ネットワークなど地域情報化ネットワークの企画や構築、島内ネットワークを利活用したIP電話・プロバイダ事業の運営管理、コンテンツの企画制作を含む情報化コンサルティングなど、幅広い事業を展開している。

「対馬」という地で事業を展開する意義

具体的には、人材育成事業においてシステムエンジニアやプログラマー、Webデザイナー、動画クリエイター、グラフィックデザイナー、ドローンパイロットの育成などは対馬、出島のデジタルハリウッドで行い、リモートにより各拠点間でコミュニケーションを取りつつ行うこともあるという。

対馬CATVでは番組制作や取材などの業務もあり、専門性を持つスタッフ、フリーランスのクリエイターと協力しながら業務を行い、2018年にデジタルハリウッドSTUDIO対馬を開設、続いて2021年に同出島をオープンしており、米田(利)氏は「対馬内の高校を卒業した後は島外に出てしまう人も多くいるため、学びの場を作りたいと以前から考えていました。離島地域におけるデジタル人材の育成は非常に重要です」力を込める。

CATV事業で培ったノウハウはコンテンツ事業にも生かされており、Webサイトのデザインや動画、CGに加え、メタバース、デジタルツイン、VR(仮想現実)・AR(拡張現実)・MR(複合現実)などのコンテンツ制作に携わっている。

メタバース、デジタルツインの取り組みでは、洋上風力発電や海中ドローンを活用した研究など、海を活用したプロジェクトにおいてデジタルツインを含むデジタル技術を活用することが見込まれている。

こうした3DCG技術を活用したバーチャル空間の作成、およびデジタルツインで可視化・制御に活用できる人材の必要性はますます高まっているものの、国内におけるデジタル技術を活用できる人材不足もある。

そのような状況を鑑みて、経済産業省では高等教育機関における「共同講座創造支援事業」を公募しており、同社も参画し、長崎大学が提案した「海洋デジタルツイン構築講座」が2022年に採択された。

同講座はコミュニティメディアが持つ技術を活かし、メタバースの技術習得と開発をベースに、3DCG技術を活用したバーチャルリアリティ空間の作成とデジタルツインによる可視化、制御ができる人材を育てるというものだ。

この成果として、地図データなどを3D化して対馬全体をメタバース化したり、海中ドローン(ROV)の実証に向けて海の中を3D化してデジタルツイン作成の支援を実施している。

離島を含めた遠隔地の管理をフォトシンスの「Akerun」で実現

ただ、対馬、出島、雲仙に展開するコワーキングスペースおよびデジタルハリウッドはでは各種イベントを早朝から夜遅い時間帯まで行うときも多いほか、離島を含む複数拠点における物理鍵の管理や利用状況の把握、紛失リスクなどに課題を抱えていた。

また、機能と運営費用のバランスや地域コミュニティにおけるテクノロジーを活用した新たな体験の提供を目指していた。

コミュニティメディア 専務取締役の米田伊織氏は「本社機能は長崎のため、離島を含めた遠隔管理が必要でした。物理鍵ですと管理が煩雑であり、鍵の忘れやトラブルのときに対応に時間を要してしまうということがありました」と話す。

こうした背景もあり、フォトシンスが提供するクラウド型入退室管理システム「Akerun(アケルン)」の導入を決める。米田(伊)氏は「以前、ECサイト上で家庭向けのAkerun(現在は生産終了)を見つけて、個人的に利用していたという経緯もあり、フォトシンスさんに相談しました」と、従来から同氏が使用していたということもあり、導入に向けた議論を進めた。

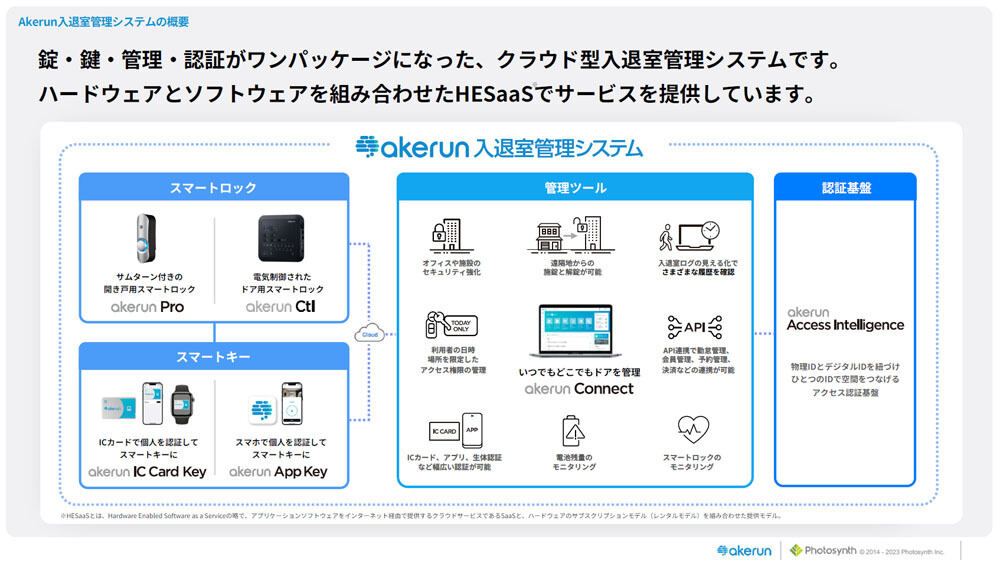

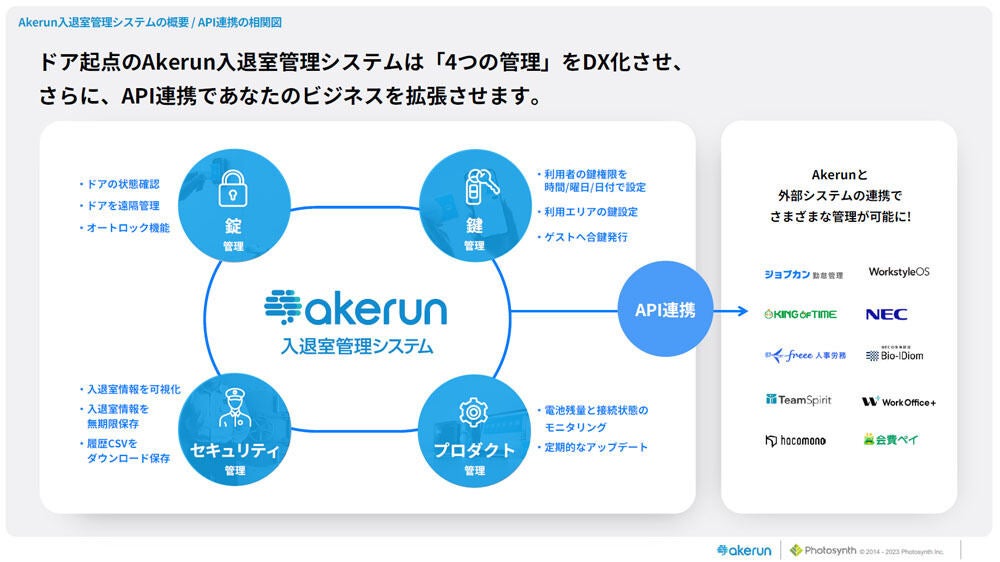

Akerunは錠・鍵・管理・認証がワンパッケージになっており、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたHESaaS(Hardware Enabled Software as a Service)によるサービスを提供している。ドアに後付けするだけで物理鍵が不要で解錠・施錠できるIoTプロダクトとフォトシンスでは位置付けている。

ドアの状態確認・遠隔管理、オートロックといった錠管理、利用者の鍵権限を時間・曜日・日付で設定する鍵管理、入退室情報の可視化・無期限保存などのセキュリティ管理、電池残量と接続状態のモニタリング、定期的なアップデートをはじめとしたプロダクト管理を可能としており、勤怠管理など外部システムの連携でさまざまな管理を可能としている。

導入後について米田(伊)氏は「デジタルハリウッド、コワーキングスペースともに鍵を本社から遠隔で施解錠し、現場スタッフのキーレス化につなげています。さらに、導入コストを抑えた入退室管理を実現するとともに、IoTシステムによる新たなユーザー体験を提供するに至っています」と効果を口にする。

また、同氏は「離島初のデジタルキーの導入となり、社員には自社製のICカードキーを配布、管理者の社員は24時間で遠隔地からアプリによる施解錠ができる権限を付与し、運用しています」と説明していた。

一方、米田(利)氏は今後の活動ついて「地域のさまざまなものをデジタル化して残し、メタバースなども活用することを大規模な投資で行うのではなく、地域でもやれるということを実践しています。メタバースにしても、すぐに作れる人はいないため、まずは育成カリキュラムを作り、面白いと感じて3Dのキャラクターや植物など、さまざまなパーツ作れる人を育成していけば、次に大きなものを作成する際に新しいビジネスにつながるものだと思います」と、意気込みを語っていた。