日本IBMが先日、2日間にわたり開催したユーザー向けイベント「The DX Forum」。イベントでは製造や金融、保健、ヘルスケア、通信、メディアなど各業界におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の最新動向と横断的な取り組みが紹介された。本稿では、その中でも三井化学における「三井化学のDX 社会課題解決企業への変革」をテーマにしたセッションの内容をお届けする。

素材提供型ビジネスからソリューションビジネへの発展

三井化学では、2021年に2030年に向けた長期経営計画「VISION2030」を公表。従来からの基礎化学素材・高機能製品をベースとした素材提供型ビジネスから、「ICTソリューション」「モビリティソリューション」「ライフ&ヘルスケアソリューション」「ベーシック&グリーンマテリアルズ」の4つを柱としたソリューションビジネスに発展させ、2030年には営業利益を2021年比69.7%増の2500億円を計画している。

ソリューションビジネスの一例としては、すでに提供している半導体プロセス材料や素脈拍・呼吸・体位移動を感知する介護センサ、空中ディスプレイ型POSレジ、太陽光診断サービスなどを挙げている。

そして、長期経営計画の基本戦略として「事業ポートフォリオ変革の追求」「ソリューション型ビジネスモデルの構築」「サーキュラーエコノミーへの対応強化」「経営基盤・事業基盤の変革加速」「DXを通じた企業変革」の5つを軸としている。

三井化学 常務執行役員 CDO デジタルトランスフォーメーション推進本部長の三瓶雅夫氏は「これらの戦略を実現するための基礎・基盤となるものがDXです。DXを実現するために当社ではDX Visionを策定しています」と話す。

DX Visonは以下の4つを基本戦略に据えている。

1. デジタルリテラシーの向上

2. 業務変革の推進

3. 開発力の強化

4. 事業モデルの変革

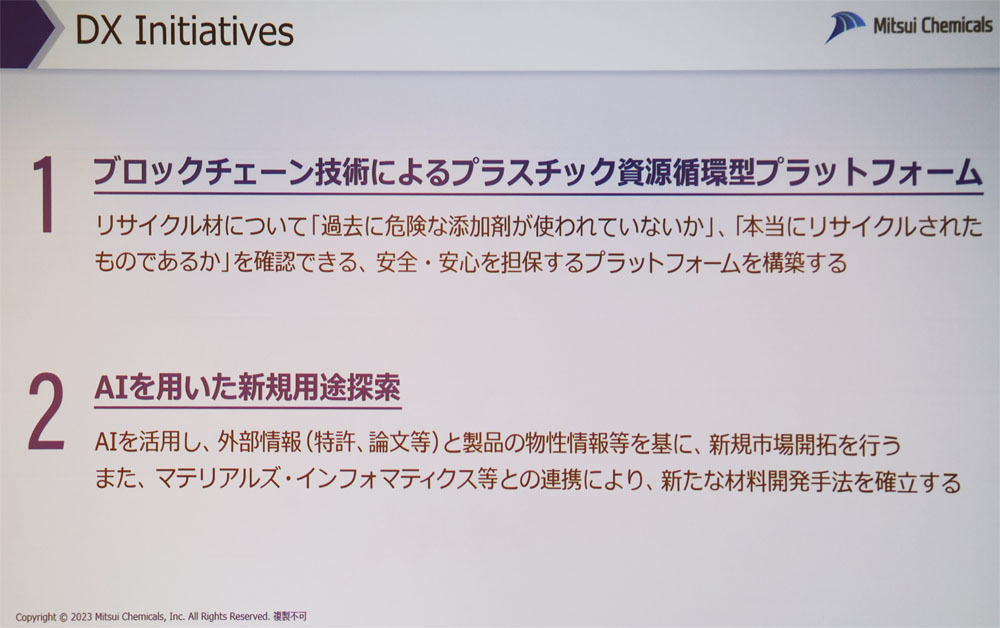

こうした戦略のもと、同社におけるDXの取り組みとして「ブロックチェーン技術によるプラスチック資源循環型プラットフォーム」と「AIを用いた新規用途探索」の2つの事例が紹介された。

プラスチック資源循環型プラットフォームの構築

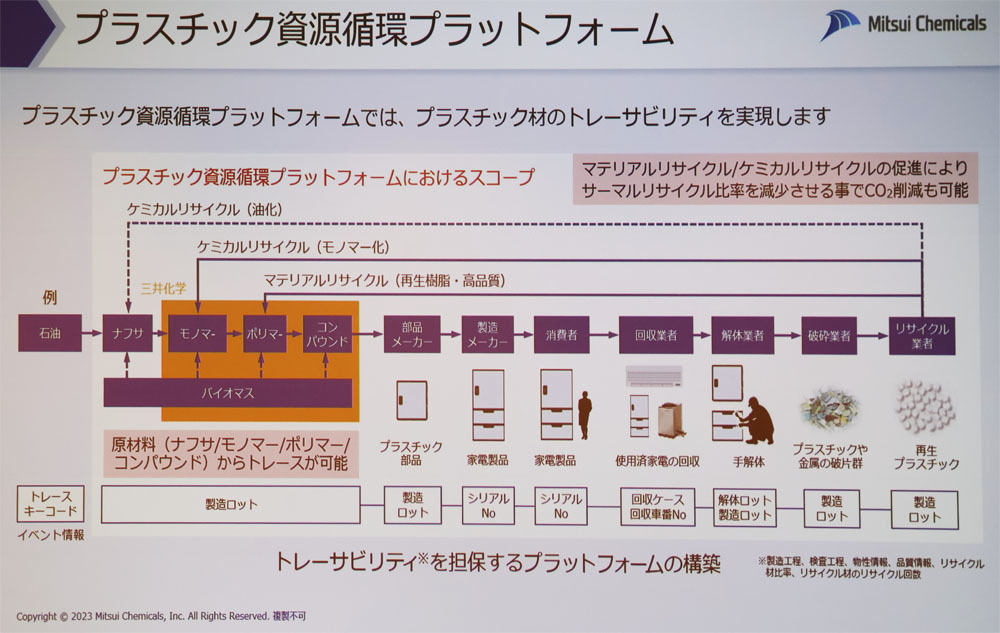

まずは、プラスチック資源循環型プラットフォームからだ。通常、プラスチックの工程はタンカーで運搬された石油をナフサやモノマー、ポリマー、コンパウンドなどの原材料に加工され、部品メーカーに納入される。

その後、例えば家電製品であれば部品メーカーはプラスチック部品を製造メーカーに納入し、製造メーカーは家電製品を生産して、それを消費者が購入する。家電製品が使用済みになれば消費者から回収業者、解体業者、破砕業者、リサイクル業者というプロセスを経る。

三瓶氏は「これら、すべてのプロセスにおいて、過去に危険な添加剤が使われていないか、あるいは本当にリサイクルされたものであるかを確認できる安全・安心を担保するプラットフォームの構築を進めています。製造工程から検査工程、物性情報、品質情報、リサイクル材比率、リサイクル材のリサイクル回数などの情報をスマホをかざせば来歴が管理できる仕組みを構築していきます」と説明した。

三井化学では同プラットフォームを活用し、さまざまな企業・産業との共創に加え、産業間を超えたリサイクルノウハウの共有によるプラスチック資源循環の拡大を進めている。

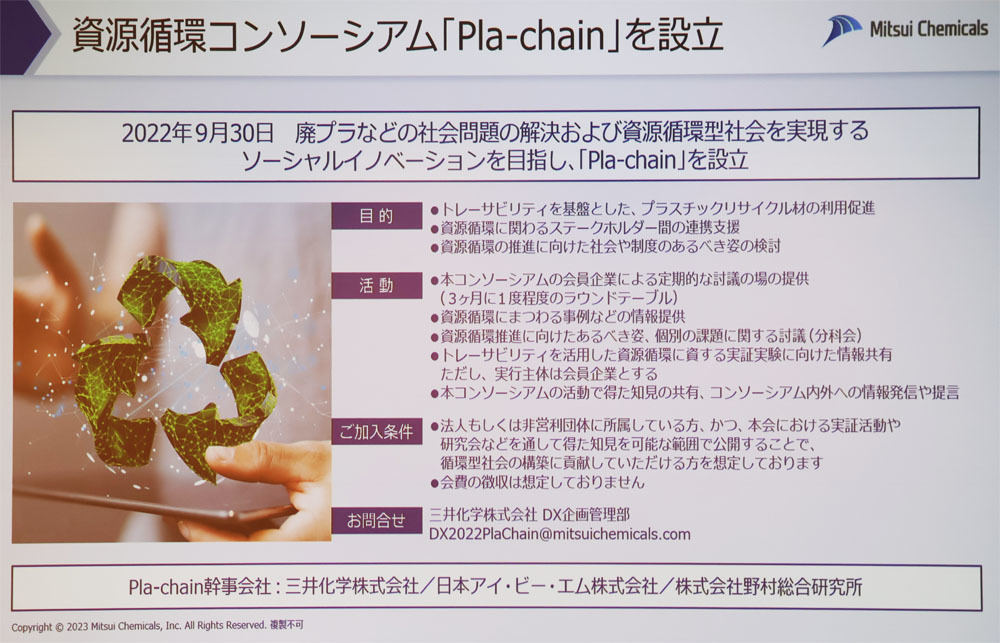

その一環として、昨年に同社では日本IBMと野村総合研究所とともに3社を幹事会社とし、廃プラなどの社会問題の解決や資源循環型社会を実現するコンソーシアムとして「Pla-chain」を設立している。

コンソーシアムではマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルの技術開発、産官学の垣根を超えた連携を進めている。同氏はコンソーシアムに参加するメリットとして、リサイクラーはリサイクル材の安全性が示せるほか、製造メーカーはリサイクル材を使った製品の製造、消費者はトレースされた安全・安心なリサイクル材を使用した製品を購入できるとともに、使用後にリサイクルされたことも把握できる点を挙げている。

加えて、同社は新しい技術開発にも取り組んでいる。「Chemical Identifier」はプラスチックに特殊な溶剤を入れ、ある波長の光を当てることでQRコードに該当するようなトレース情報を表示することを可能にする技術だ。

プラスチックをバーコードスキャンすれば全工程のトレースを可能とし、同技術とブロックチェーン技術の組み合わせにより、再生プラスチックの精緻なトレーサビリティを実現するという。

三瓶氏は「現在、プラスチック資源循環型プラットフォームはフェーズ2(2022年~2024年)を進捗し、フェーズ3と位置付ける2025年からは日本初のプラットフォームとしてグローバルに展開していくことを検討しています。さらに、化学材料技術とIT・データの融合したカーボンニュートラルコンビナートとして、GHG(温室効果ガス)削減の効果を最大化させるような新しいソリューションを生み出し、提供していきたいと考えています」と述べていた。

IBM Watsonを活用した新規用途探索AIの全社実用

一方、IBMのAIである「IBM Watson」を活用した新規用途探索では特許や論文、ニュース、SNSをはじめとした大量の外部情報と、材料情報、機能特性、化合物名などを組み合わせた自社固有の辞書を自然言語処理を活用して、構築することで新材料テーマの探索を実現するというもの。

同氏は「これまで、AIは生産性の向上や効率化などの目的で使われることが多かったですが、今回の取り組みはトップライン(売り上げ)を拡大することにAIを活用します」と強調。実証実験例として、AI解析により食品包装用途などに使われるA材料に関して、電子部品関連などの新用途を発見したという。

また、SNSのビッグデータも活用しており、SNSデータの分析から消費者のニーズ・悩みを発見し、市場開拓や製品開発に活用。500万件のSNSデータを同社固有の辞書に投入し、感性分析や相関ネットワーク分析を行った結果、「地方電鉄の車中がカビ臭い」という投稿が多くあり、これにもとづいて防カビ剤を販売するなど新しいマーケットの探索につなげている。

新規用途探索AIは、2022年に100以上の新規用途の探索を可能としており、実用部門数は20部門に達している。また、今後はGPT(Generative Pre-trained Transformer)と組み合わせることで、新規用途探索の高精度化と高速化、ユーザービリティの向上を目指す実用検証を開始している。

加えて、先日には生成AIの1つであるGPT(Generative Pre -trained Transformer)と、IBMのAIである「IBM Watson」を融合することで、三井化学製品の新規用途探索の高精度化と高速化の実用検証を開始すると明らかにしている。

AIプロジェクトを軌道に乗せるためには?

ただ、新規用途探索AIは効率化とは異なるため効果が見えづらく、PoC(概念実証)を実施しても本番展開にたどり着かないケースも散見される。しかし、同社では100以上の新規用途の探索を可能にするなど、プロジェクトを軌道に乗せている。

その点について三瓶氏は「AIのプロジェクトを進める際は必ずPoCや実証実験を行いますが、半年以上の時間を確保しなければならず、現場に負荷がかかってしまう。そのため、プレPoC(短期間のPoC)として2カ月間で実証実験を終わらせるプロセスを採用しました。2カ月間で可否を判断し、使えなければ別のことに取り組み、アジャイルな形で成果を出していくようにするのです。また、使えるようであれば、それを1つの方向性として横展開していく。1年間で100以上の成果もその表れです。ただ、ある程度の覚悟を持って取り組まなければなりません」と力を込める。

そして、最後に同氏は「あくまでもDXはCX(コーポレートトランスフォーメーション、企業変革)のためにやるべきものです。つまり、DXは企業変革を促進するためのエンジンであり、当社ではDXにより仕事のやり方がそれぞれの現場で変わり、そこで生まれた成功体験で実行する人のマインドが変化しています。これにより、アジャイルかつチャレンジする企業文化に変わり、成果が加速することでポートフォリオ変革が加速し、CXが実現できます。これが当社のDXが目指しているものです」と述べ、プレゼンテーションを締めくくった。