日本IBMは4月13日、都内で同社のユーザー向けイベント「The DX Forum」を開催した。同イベントは、先端テクノロジーを活用して経営そのものを変革する本質的なデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速している背景をふまえ、同14日までの2日間にわたり開催。本稿では初日にオープニングスピーチを行った、日本IBM 代表取締役社長の山口明夫氏の講演を紹介する。

AIが騒がれている2つの理由

同氏の講演では、現状におけるAIと量子コンピュータの進化を、どのように理解しているかについて説明。最初にAIについて山口氏は触れたが、ChatGPTをはじめとした生成AIを意識していることがうかがえる。

山口氏は「AIの考え方は70年以上前から科学者、研究者が取り組んできた領域です。ではなぜ、突然日常的にメディアで騒がれているかと考えると理由は2つあります。それは、基盤モデル(Foundation Model)というデータベースが整備されてきたことに加え、データ処理を行うコンピューティングの能力が飛躍的に向上したからです」と話す。

まず、基盤モデルに至るまでのAIの変遷として、AIは1980年代に人手で作成したIF/THEルールの「エキスパートシステム」、2000年代半ばころからタスクごとに人手で作成した特徴表現の「機械学習」、2010年以降はタスクごとに学習されたニューラルネットワーク表現の「深層学習」、そして2018年以降は生成的・高適応性のニューラルネットワーク表現として基盤モデルが登場した。

同氏は「従来の教師データは人手による大量のラベル付けが必要であり、コストと作業時間を要してました。しかし、基盤モデルはコンピュータの進化により、そうした作業を必要としなくなっています。データそのものをある程度学習できるようになってきているのです。分かりやすく表現すれば、本を多く読んだ結果、理解度が増して従来分からなかった事象が把握できるようなものです。こうしたことがAIで可能になってきた背景には、GPUによるコンピューティング能力の向上が寄与しています」と説く。

基盤モデルは、大量かつ多様なラベルなしデータでの事前学習、自己教師学習、少量のラベル付きデータで下流タスク(自然言語の例では要約、文章生成、機械翻訳など)の学習を可能としている。

昨今の対話型AI、チャットボットの中でも群を抜いて、その精度の高さに注目が集まるOpenAIのChatGPTなどは、言語処理に対する基盤モデルが適用された結果だという。

山口氏は「われわれからすれば適用の最初の一例にしか過ぎません。今後、ラベルなしのAIとしては、プログラミングの自動生成AI、材料開発や創薬、気候変動に特化したAIなどを想定しています。これまで、お客さまと共同でAIをビジネスに適用する際は、長期間の準備が必要でしたが、基盤モデルとコンピュータの処理能力により、著しく容易にできるようになります」と述べていた。

先端テクノロジーの活用にはアクセルとブレーキが必要

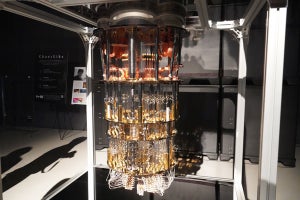

一方、量子コンピュータについて同氏は「半導体技術の継続的な進化には欠かせません。IBMがグローバル(国内にも設置)で保有する25台以上の量子コンピュータにアクセスできます」と説明する。

同氏によると、量子コンピュータで何が起き、発見されるかは現状では判然としないものの、さまざまなことが推測できるようになるという。国内では先日、三菱ケミカルグループ、慶應義塾大学と共同での取り組みを発表している。

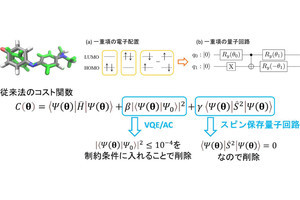

具体的には、慶大量子コンピューティングセンター内にある「IBM Quantum Network Hub」で、光機能性物質のエネルギーを従来にない正確さで求めるための量子コンピュータを用いた新たな計算手法「制約条件自動調整変分量子固有値法(VQE/AC法)」を開発するなど、日本IBMのみならず、業種を超えて着実に成果を積み上げている。

山口氏は「今年から2025年にかけて量子コンピュータは、大きく進化していくことが期待されています。AI、量子コンピュータの活用もそうですが、いかにツールを使いこなすかということも重要であり、ビジネスの目的をしっかりと定めて、テクノロジーの活用を考えるべきです」と提言した。

また、同氏はAIと量子コンピュータの活用にはブレーキが必要であり、倫理やルール、制度なども策定し、アクセルとブレーキ両方の中で、各企業が成長のためにどのように活用するのかを考えるべきフェーズにきているとも話す。

そして、最後に山口氏は「これらの最新テクノロジーを業種ごとに、どのように活用すればいいのかということを共有したいため、The DX Forumを実施しています。日本はDXが遅れているというイメージもありますが、これまで日本企業が構築してきたシステムは遅れたものではなく、優れたデータもあれば効率的なビジネスプロセスも確立しており、多くの基幹システムとの接続性があり、新しいテクノロジーを活用してシステムを進化させています。そのような考えに立ちかえれば、世界の中でも勝っていけると信じています」と力を込めていた。