今回の観測で特に注目されたのが、ダークマターの質量にピークを持つエネルギースペクトルを有することからダークマター特有の「ラインガンマ線」で、ほかの天体起源の類似信号と容易に区別でき、信号超過が見つかった場合には強い証拠となるという。また、銀河中心付近のダークマター空間分布における理論的な不定性の大きさに対しては、複数の空間分布を想定した上での解析を行うことにしたとする。

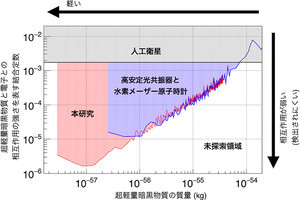

なお、このような特徴的な信号を検出できなかった場合、これだけの観測時間と装置を用いても観測できなかったとして、対消滅の頻度(断面積)に対して少なくともこの値よりは小さいものと見積もれる“上限値”を計算できるようになるという。これらにより、今回世界で初めて、超対称性粒子がダークマターの正体である可能性の検証が実現された。今回はダークマターの正体は不明のままだったが、世界で最も小さい対消滅断面積まで探索が行われ、上限値をつける(絞り込む)ことができたとする。

-

ダークマターの探索の際に使われる、同物質と既知の粒子の相互作用が示された図。同物質の探索手法には、同物質を作る、同物質と既知の粒子との衝突を観測する、そして同物質同士が衝突した際の光を観察するという大別して3種類がある。チェレンコフ望遠鏡は、宇宙におけるダークマター同士の衝突でガンマ線を観測することを目的としている (出所:東大 ICRR Webサイト)

また今回の観測では、MAGIC望遠鏡の立地条件もプラスに働いた。同望遠鏡は北半球にあることから、いて座の方向にある天の川銀河中心領域は地表近くを通過する。そのため、同領域からの光はそれだけ厚い大気を通過するが、大気の厚みがあるほど高エネルギーガンマ線に対して感度を上げられるチェレンコフ望遠鏡にとって有利なことだった。その結果、ほかの手法では難しい、1TeV~100TeVという質量の重いダークマターを最高感度で探索することに成功したとしている。

-

ダークマターの質量と、同物質の対消滅断面積の関係が示された図の一例。色がついている領域がそれぞれの実験手法で探索できる領域。得意な範囲が異なり、相補的にダークマターの質量・対消滅断面積の探索が行われている。チェレンコフ望遠鏡は、比較的重い1TeV以上の同物質の探索を得意とする。点線は、同物質が、宇宙初期の急激な膨張により宇宙が冷えた結果、取り残されてできたという「熱的残存仮説」が正しかった場合に理論的に予想される値。これに感度が届くことで、同物質が宇宙初期にどのように生成されたかの検証が可能になる (出所:東大 ICRR Webサイト)

今回の研究により、天の川銀河中心領域におけるダークマター探索は素粒子理論の検証にも有用であることが、より強く示された。特にTeV以上の重いダークマターについては、他手法と比較してもユニークな結果であり、チェレンコフ望遠鏡によるダークマター探索研究の必要性が示されていると研究チームでは説明している。

現在、2基のMAGIC望遠鏡と同じ観測所に、さらに高い性能を実現する口径23mのチェレンコフ望遠鏡(CTA-LST)が4基建設中で、これらが稼働すれば、1桁高い感度でよりダークマターの性質究明に迫ることができるとしており、加速器・地下実験などのほかのダークマター探索実験とともに、悲願であるダークマターの発見に向けて研究を継続していきたいとしている。