東京大学(東大)、科学技術振興機構(JST)、理化学研究所(理研)、東北大学の4者は12月23日、分子配列の秩序と乱れが共存した高性能な液晶性有機半導体を開発し、その極薄膜が液晶凍結状態であることを、電子線結晶構造解析により捉えることに成功したと発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科 物理工学専攻の井上悟特任研究員、同・長谷川達生教授、 理研 放射光科学研究センター 生体機構研究グループの米倉功治グループディレクター(東北大学 多元物質科学研究所 教授兼任)らの共同研究チームによるもの。詳細は、化学とその関連分野を扱う学術誌「Chemistry of Materials」にオンライン掲載された。

軽い・柔らかい・塗れるといった特徴を持つ有機半導体を用いた電子デバイスとしては、有機ELや有機太陽電池に加えて、基本的なスイッチング素子の一種である有機TFTがある。近年、塗布によるTFT構築に適した塗布型有機半導体の開発と、これらを先進的な印刷技術と組み合わせるデバイス技術が進化している。

有機TFTでは、有機半導体とゲート絶縁層の界面に沿ってキャリア輸送が生じることから、その高性能化には、構成分子が層状に自己集積する性質(層状結晶性)を強化し、かつ層内方向に沿ったキャリア輸送を高効率化することが求められるという。

これには、横つながりに配列しやすい棒状分子の設計が鍵となるが、一方でこれら棒状分子材料の多くは、高温においては分子の長手方向の配向秩序は保ちつつ、層に沿った方向の配列秩序が乱れた液晶相に転移する挙動を示す。このような特徴から、液晶が持つ配向制御機能を、有機半導体層の構築や機能化のために積極的に活用することが期待されている。

しかし、乱れを含む液晶相内の分子配列構造を調べることは難しく、また液晶相ではデバイス性能が劣化することなどが課題となっていた。

今回、研究チームによって開発された有機半導体「PE-BTBT-Cn」は、優れた半導体を与えるパイ電子骨格であるBTBT骨格の両端に、分子長軸周りの回転自由度を持つフェニルエチニル(PE)基とアルキル(-Cn)基をそれぞれ連結した分子構造となっており、特に、アルキル基をPE基とほぼ同じ長さのヘキシル基(n=6)にしたとき、層状性が高くなり、それより長いアルキル基を用いた場合と比べ、熱的特性やデバイス性能が異なる挙動を示すことが明らかとなったという。

-

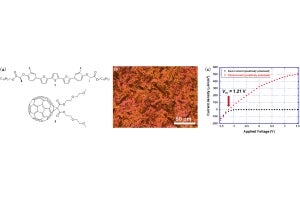

(A)今回開発された有機半導体(PE-BTBT-Cn)の化学構造とファンデルワールス半径を用いた空間充填モデル。炭素原子が青で示されている部位がアルキル基、紫で示されている部位がフェニルエチニル基。(B)結晶構造解析によって得られたディスオーダー型層状ヘリンボーン構造の構造秩序 (出所:共同プレスリリースPDF)

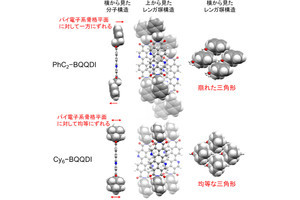

ただし、高い層状性のため超極薄単結晶にしかならないことから、従来のX線回折測定では十分な回折強度を得ることができなかったことから、今回の研究では、クライオ電子顕微鏡による観察が行われた。

得られた回折データを用いて結晶構造解析を行ったところ、従来にない特徴的な分子配列構造が得られていることが判明。そこでは、パイ電子骨格は乱れることなく層状ヘリンボーン型の分子配列構造を形成している一方で、分子長軸の向きは層の上下方向で完全にランダムであり、構造解析にはPE基とアルキル基が等確率で出現する構造として得られることがわかったという。

-

(A)今回用いられたクライオ電子顕微鏡の電子回折系の模式図。(B)今回測定に用いられたPE-BTBT-C6の極薄結晶。厚みは数十nm程度、幅は10μm以下のごく微小な結晶。(C・D)電子回折測定により得られた回折像(C)と、結晶を回転させて得られる回折画像を重ね合わせた画像(D) (出所:共同プレスリリースPDF)

その一方で、アルキル基がヘキシル基(n=6)よりも長い場合(n=8,10,12)は、従来と同様の2分子膜型ヘリンボーン構造を取り、分子長軸の向きは分子層ごとに同一で、PE基とアルキル基はそれぞれに分離した層として整然と並んでいることも判明。結晶学において「構造の乱れ」を意味する“disorder(ディスオーダー)”から、上記の新たな分子配列構造を「ディスオーダー型層状ヘリンボーン」(d-LHB)構造と命名された。

次に、示差走査熱量測定により測定した熱特性が調べられたところ、2分子膜型ヘリンボーン構造を取るPE-BTBT-C10の場合、高温約116℃、148℃、214℃において、それぞれ明瞭な吸熱ピークが観測された。このうち最も低温側(116℃)に見られる吸熱ピークは、ほかの同じ構造を取る有機半導体からの類推により、「スメクティックE液晶相」への転移によるものと考えられるという。その一方、d-LHB構造を取るPE-BTBT-C6では、約186℃と約228℃において明瞭な吸熱ピークが見られたが、PE-BTBT-C10で見られた最も低温側の吸熱ピークは消失していることも判明したという。

これらの相の分子配列構造の相関を調べるため、PE-BTBT-C6の室温のd-LHB構造と、PE-BTBT-C10の高温のスメクティックE相の粉末X線回折データを比較したところ、これらは類似の構造秩序からなることが考えられ、そのことから、PE-BTBT-C6で見られるd-LHB構造は、非対称棒状分子による有機半導体でしばしば見られるスメクティックE相が、室温で凍結され現れた構造であると結論づけられた。

研究チームによると、このようにd-LHB構造は、優れたTFT特性を実現する鍵となるパイ電子骨格間の層状配列秩序を保持することから、半導体性と液晶が持つ柔らかな性質を兼ね備えていることが期待できるという。

-

(A)有機半導体多結晶粉末の示差走査熱量測定結果。上は、置換基の長さが同じPE-BTBT-C6で、下はPE-BTBT-C10。SmA:スメクティックA液晶相、SmE:スメクティックE液晶相。(B)(a)は、d-LHB単結晶構造からシミュレーションした粉末回折パターン。(b)は、PE-BTBT-C10におけるSmE相での粉末回折パターン (出所:共同プレスリリースPDF)

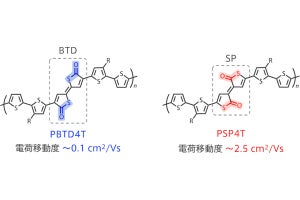

d-LHB構造を示すPE-BTBT-C6単結晶を用いた有機TFTが作製され、特性を調べたところ、キャリア移動度は3cm2/Vsと、従来の液晶性有機半導体と比べて高い性能を示すことが明らかになったという。

-

(A)左は、ブレードコート法の模式図。右は、作製された単結晶有機TFTの構造。(B)単結晶TFTの偏光顕微鏡画像。(C)左は、作製された単結晶有機TFTの伝達特性。(右)は、その出力特性。実線は負側への、点線は正側への電圧掃引結果を示す (出所:共同プレスリリースPDF)

液晶相の持つ構造秩序の乱れは、通常は有機TFTのキャリア輸送性には不利に働くが、今回開発されたPE-BTBT-C6のd-LHB構造は、液晶性を保ちながらも、パイ電子骨格同士の配列秩序により高いキャリア輸送性が保たれる点が特徴で、このような高い性能を有した液晶性有機半導体を開発することは、液晶が持つ優れた機能を有機半導体の高度化に向けて活用する“ソフトマターエレクトロニクス”の展開に向けた基盤になることが考えられるとしている。

今後は、今回得られた液晶状態の制御を可能にする分子設計指針に基づき、多彩な液晶性有機半導体の開発をさらに進展させていく計画としており、液晶状態の活用により、層状分子配列構造を高度に制御する試みを進め、柔らかな液晶状態で高性能を示す半導体によるソフトマターエレクトロニクスの展開を進めていくという。

また、今回有用性が実証された電子線による結晶構造解析技術の整備をさらに進め、構造解析の容易でない層状分子材料の分子配列構造の評価に不可欠な新たなツールとして確立し、普及に取り組むことも計画しているとしている。