京都大学(京大)は5月24日、レーザー光パルスをハライドペロブスカイト半導体ナノ粒子「CsPbBr3」に照射すると、可視光領域の光がレーザー光パルスの当たっている間のみ超高速に変調され、その大きさが近赤外領域のレーザー光で特異に増大する現象を室温で発見したと発表した。

同成果は、京大 化学研究所の金光義彦教授、同・湯本郷特定助教、同・廣理英基准教授、同・寺西利治教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

原子や分子の電子状態が、レーザー光パルスの照射によって超高速に制御できる「光シュタルク効果」は古くから知られているが、この効果が固体でも実現されることが発見されて以来、超高速な量子状態制御や光スイッチングの応用に向けて、半導体材料をナノメートルスケールに微細化した構造を持つ材料である「半導体ナノ構造」を中心に盛んな研究が進められるようになっている。

そうした中、近年の研究で見えてきたのが、半導体ナノ構造で形成されている複数の電子状態を利用することにより、効率的な超高速光変調を実現できる可能性だ。しかし、従来の半導体ナノ構造では、大きな光変調が実現するレーザー光の波長領域が限定的であり、なおかつ低温領域に留まるという課題があった。

そこで研究チームが今回着目したのが、ハライドペロブスカイト半導体だ。ABX3型ペロブスカイト構造のAサイトに有機分子やセシウム、Bサイトに鉛やスズ、Xサイトにハロゲン(ヨウ素、臭素、塩素)を持つ半導体である。

着目された理由は、まず大きな光シュタルク効果を示すということ。そして、大きな「スピン軌道相互作用」に由来する特徴的な多準位の電子状態を持つことも理由の1つだ。このような特徴を利用することにより、従来の半導体ナノ構造とは異なる効率的な光変調の実現が期待できると考察されたという。

具体的には、ハライドペロブスカイト半導体のCsPbBr3をナノ粒子化し、それに対するポンプ・プローブ分光測定を室温で実施。その結果、可視光領域のポンプ光においては、光シュタルク効果によってCsPbBr3のバンド端電子状態の間隔がポンプ光の照射下で大きくなり、プローブ光のスペクトルが変化する様子が観測されたとする。

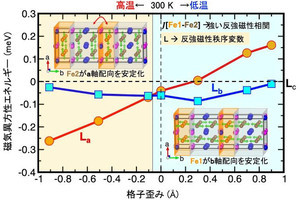

一方、近赤外領域のポンプ光においては、従来の光シュタルク効果から予想される振る舞いとは異なり、バンド端電子状態の間隔が近赤外、特に光通信帯波長のポンプ光で再び大きく変調される振る舞いが発見されたともする。また近赤外領域の光では、二光子励起と呼ばれる電子の実励起が起きないため、この結果は変調量の大きい超高速光スイッチングが実現可能であることを意味するとしている。

-

室温においてハライドペロブスカイト半導体ナノ粒子CsPbBr3に近赤外光を照射すると、従来の光シュタルク効果から予想される振る舞い(黒点線)とは異なり、バンド端電子状態の間隔E0が大きく変調されることが今回発見された (出所:京大プレスリリースPDF)

さらに、近赤外領域において光変調量が特異に増大する起源が、複数の電子状態が光と相互作用し合うことによって生じる「アウトラー・タウンズ効果」であることが示されたともしており、大きなスピン軌道相互作用に由来した高エネルギーの電子状態が超高速光応答に寄与していることが示されたとしている。

今回の研究成果では、ハライドペロブスカイト半導体ナノ粒子における多準位電子状態を利用することにより、室温・光通信帯波長で効率的な超高速光変調が可能であることが示されたほか、これまで着目されてこなかったスピン軌道相互作用に由来した高エネルギーの電子状態が、この特異な現象を引き起こしていることも明らかにされたことから、研究チームでは、これらの新たな知見により、従来の半導体ナノ構造では実現不可能であった新規の光スイッチングデバイスや光変調技術の開発が進むと同時に、スピン軌道相互作用に着目した新たな光・物質相互作用の設計手法の確立が期待されるとしている。