半導体市場調査企業である米IC Insightsは、同社の調査レポート「McClean Report 2018」(4月度改訂版)にて、半導体企業の本社所在地域別の市場シェア推移を公開した。それによると、1980年代後半には50%を超え、1990年に49%であった日本勢のIC市場シェアは2017年に7%まで低下した。1990年代以降、さまざまな官民挙げた日本半導体の復権施策(コンソーシアムや国家プロジェクト、企業M&Aなど)が立案、実行されてきたがそのほとんどが奏功せず、長期低落を続けていることが浮き彫りになった。

同レポートでは、北米、アジア・太平洋(日本を除く)、欧州というように地域(大陸)ごとの集計が着本だが、日本だけが国単位となっている。これは、かつて日本が1国だけで5割を超えるシェアを握っていた名残りである。この間、半導体サプライヤ・のトップ10からNEC、日立、三菱、富士通、パナソニックなどの日本の名門企業の名前が消えていった。その一方で、韓国メーカーが台頭し、世界のメモリ市場で圧倒的なシェアを握るようになった。そうした動向の結果、アジア・太平洋地域の市場シェアは、1990年時点で4%であったものが、2017年には38%へ拡大。今後も、中国勢の台頭で現在トップの北米地域を抜く勢いである。東芝のNANDビジネスが、外国勢に売却され、(かつてのエルピーダメモリのように)本社が外国に移ってしまえば、すでに7%まで低下している日本勢のシェアはさらに低下する可能性があるとIC Insightsは指摘している。

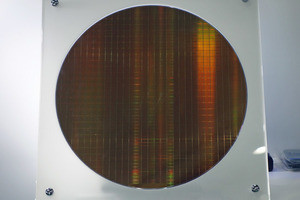

半導体産業の激しい競争の結果、日本の半導体企業は、垂直統合によるDRAMビジネスを失い、その後のシステムLSIも日本独自の垂直統合モデルには適さず、ファブレス-ファウンドリにビジネスを奪われた。この結果、日本の多くのIDMは、M&Aを経てファブライトへとビジネスモデルへとシフト。新たな半導体ファブ建設と製造プロセス開発への投資を大幅に削減することとなった。実際、日本の半導体産業の2017年における設備投資額は、世界の半導体設備投資総額の5%ほどしかない。2017年の日本勢のIC市場シェア7%よりも2ポイント低い値である。1990年に日本は、世界の半導体設備投資総額の51%を担っていたことを思えば、隔世の感があるといえる。

ちなみに欧州勢は、長年にわたって市場シェア10%前後を保ってきたが、近年は、欧州を本社とする半導体企業の米国や中国資本への売却が相次ぎ、2017年には6%までシェアを落としている。

世界規模で大手半導体企業の寡占化が進む

IC Insightsの調査によれば、世界規模で半導体大手による寡占化が進んでいるという。2017年のトップ5社合計市場シェアは43%で、10年前の2007年と比較すると10ポイントの増加となる。また、2017年のトップ10社、トップ25社、トップ50社の市場シェアは、それぞれ57%、 77%、88%であったが、いずれの数値も、10年前に比べて10ポイント以上増加している。今後とも、M&Aが続く見込みであり、半導体大手によるシェアは増加し続け、寡占化が進むとIC Insightsは見ている。