国立天文台は3月4日、南米チリ・アタカマ砂漠で建設中の国際大型電波望遠鏡アルマ(ALMA:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計))および日本国内のVLBI(超長基線電波干渉法=電波望遠鏡によるネットワーク)システム「VERA(ベラ:VLBI Exploration of Radio Astrometry(天文広域精測望遠鏡))」などによる観測から、オリオン大星雲内にあるオリオンKL星雲の中の誕生後間もない大質量星「電波源I(アイ)」周辺に高温水蒸気ガスの回転円盤を発見し、大質量星も太陽のような中小質量星と同様、回転ガス円盤を通して物質が集まることで誕生するということがわかったと発表した。

成果は、国立天文台の廣田朋也助教、韓国天文研究院の金美京研究員、国立天文台チリ観測所・合同アルマ観測所の黒野泰隆研究員、国立天文台水沢VLBI観測所の本間希樹准教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、2月20日付けで「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

同じ恒星ではあっても、太陽の8倍以上の質量を持つ大質量星の形成過程は、実は中小質量星の形成過程ほど理解が進んでいない。大質量星は、中小質量星と同じように宇宙空間の希薄なガス(星間分子雲)が重力によって集まってできるのか、それとも星同士の合体など、まったく違う形成過程なのかという簡単な疑問にさえ、まだはっきりと答えることができない状況だ。

大質量星が生まれている星間分子雲のほとんどは、太陽系から遠く離れた場所にある。星はガスやダスト(星間塵)の中で誕生するから、星形成の現場を観測するためにはガスやダストそのものを観測できる電波望遠鏡による観測が不可欠だ。また、詳しく観測するには空間分解能が高い電波干渉計による観測が有利である。しかしこれまでの観測装置では、感度や空間分解能が足りず、形成の現場を詳しく観測することができていなかったというわけだ。

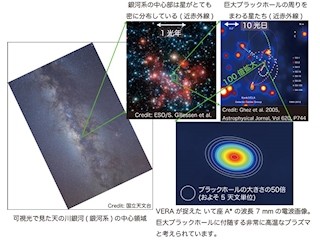

既存の観測装置を用いて高い空間分解能を得るには、なるべく近くの大質量形成領域を観測するのがよい方法となる。そして、最も近くにある大質量星領域がM42オリオン大星雲中にあるオリオンKL星雲だ。オリオン大星雲は散光星雲として天文写真のターゲットになることも多いほどその美しさが有名だが、なおかつ星のゆりかごとしても知られている。オリオンKLは、太陽の8倍以上の質量を持つ大質量星が生まれつつある領域で、大質量星形成領域の中では約1400光年と太陽系から最も近い。そのため1967年の発見以来多くの研究がなされてきた。

画像1は、すばる望遠鏡によるオリオン大星雲の赤外線写真。右上に見えるオレンジの星雲にオリオンKLがある。赤丸は、今回の研究でアルマ望遠鏡が観測した範囲(視野)。

研究チームはVERA(画像2)を用いて、オリオンKLの中心にある電波源Iの観測を継続して行ってきた。VERAは岩手県奥州市の水沢局、東京都小笠原村の小笠原局、鹿児島県薩摩川内市の入来局、沖縄県石垣市の石垣島局という4台の直径20m電波望遠鏡をネットワークさせて直径2300km(水沢局~石垣島局間)ものVLBIとし、銀河系内のさまざまな天体までの距離を精密に測定する国立天文台のプロジェクトだ。

VERAによる観測の結果、電波源Iの周囲から高速のジェットが噴き出している様子を一酸化ケイ素(SiO)分子からの強い電波放射、つまりメーザーの動きを調べることで2007年に明らかにした。メーザー(Maser)とはMicrowave Amplification by Stimulated Emission of Radiationの略称で、マイクロ波版のレーザーといえ、位相や波のそろった(つまりコヒーレントな)マイクロ波ということである。

また欧米の研究チームによる観測では、電波源Iは一酸化ケイ素のメーザーで見えるジェットの根元にあり、生まれたばかりの大質量星の周りに円盤状のガスが存在すると提唱されていた。しかし、電波源Iの正体については論争が起きており、オリオンKLの領域は大小さまざまなスケールのジェットがいろいろな方向に噴き出す複雑な構造をしており、これらの円盤やジェットの存在に反論を唱える研究例もある状況である。

また研究チームは、アルマ望遠鏡(画像3)のデータから、オリオンKLの電波源Iから高温の水蒸気が出す電波を検出することに成功していた。この時のアルマ望遠鏡はまだ電波望遠鏡の設置台数が少なく、テストを兼ねた初期観測(日本の同望遠鏡を使った観測としては2番目)だったためにデータの解像度が不十分で、高温の水蒸気を伴う分子ガスの正体を解明することはできなかったというわけだ。

|

|

|

画像2(左):VERA望遠鏡の配置図。(c) 国立天文台水沢VLBI観測所 画像3(右):アルマ望遠鏡の空中撮影写真。(c) Clem & Adri Bacri-Normier (wingsforscience.com)/ESO |

|

そこで今回、改めて性能の上がっているアルマ望遠鏡を用いて取得した、より高解像度のデータを用いて、この分子ガスの正体を明らかにすることにチャレンジしたというわけだ。以前のデータに比べ3倍以上高い解像度を達成しているという。

研究チームが注目したのは、サブミリ波帯の2つの異なる周波数、321GHzと336GHzにある水分子からの電波放射だ。これらの電波放射は、それぞれ摂氏1700度、2700度の極めて温度が高いガスから放射されていると考えられるという。この周波数が選ばれたのは、電波源Iのごく近い場所の様子を調べるのに適していると推測されたためだ。

そして観測の結果、電波源Iの近くでこれらの水分子からの電波放射をはじめて検出し、高解像度でその姿をとらえることに成功したというわけである。2つの電波の内、温度1700度に対応する水分子からの電波放射は、一酸化ケイ素で観測されたジェットと似たような形状をしていることから、電波源Iからのジェットにある水分子が電波を放射していることが確認された。

一方、温度2700度に対応する水分子の電波放射は、ジェットの根元にある電波源Iそのものと似たような構造をしていることが判明。しかも、その電波を放射するガスは円盤状の形をしており、回転速度は秒速約10kmという速さであることも明らかになった。

さらによく調べて見ると、(1)回転するガス円盤は温度が約3000度以上と非常に高温になっていること、(2)回転による遠心力と重力のつり合いから中心にある星は最低でも太陽の7倍以上の重さを持つこと、(3)円盤の直径は太陽系の80倍程度(80天文単位)で、パンケーキのふちだけが明るく電波で光っているような形か、あるいはドーナツのように中心に穴があいているリング状の形をしているかのどちらかの可能性があること、などがわかった。

今回の研究成果は、過去の研究成果を矛盾なく理解することができるという。これはアルマ望遠鏡ならではの高い周波数でいて、なおかつ高い解像度で観測できるようになったことが理由だ。さらにVERAによって精度よく距離を測定できていたおかげで、円盤の広がりなどの物理量も高い精度で見積もることができたとする。

今回の観測結果から、電波源Iの正体はガス円盤からの電波放射ということがはっきりした。長年にわたり、ジェットなのかガス円盤なのか論争が続いていたのだが、今回の世界により決着させることができたというわけだ。

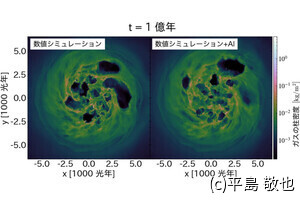

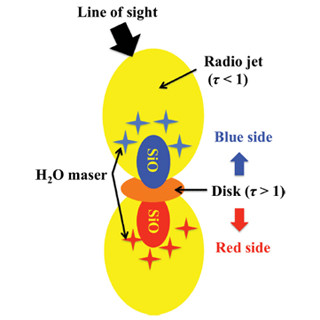

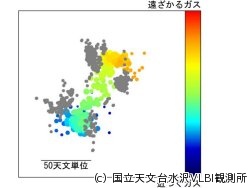

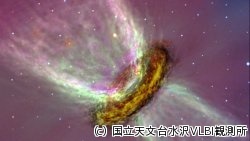

アルマ望遠鏡で観測された電波源I周りの高温水分子ガスからの電波放射とVERA望遠鏡で観測された一酸化ケイ素分子からのメーザー放射が画像4(左)で、画像5(右)は電波源Iの想像図。画像4のカラーは水分子が出す電波の動きを示したもので、左下の青色の部分は手前に近づくガス、右上のオレンジ色の部分は奥へ遠ざかるガスを示している。これは、画像5の想像図のように、回転する円盤を真横から見ているためと考えられるという。一方で、水分子ガスからの電波の外側にあるグレーで示した一酸化ケイ素分子からのメーザー放射は、画像5の想像図のように円盤から噴き出すジェットの根元を見ていると考えられるとしている

|

|

|

アルマ望遠鏡で観測された電波源I周りの高温水分子ガスからの電波放射とVERA望遠鏡で観測された一酸化ケイ素分子からのメーザー放射(画像4:左)、および、電波源Iの想像図(画像5:右)。画像4・5共に(c) 国立天文台水沢VLBI観測所 |

|

さらに、大質量星形成の謎にせまるという意味でも、今回の研究は重要だという。生まれたばかりの星の周りに円盤が存在していることは観測からよくわかってきているが、大質量星を巡る円盤の性質は、これまでの観測では解像度の限界のためによくわかっていなかったからだ。

今回の観測結果は、電波源Iのような大質量星も、太陽のような中小質量星と同じように、回転ガス円盤を通して物質が重力で集まることによって生まれる、という説を強く支持するとしている。

|

国立天文台の廣田朋也助教による今回の研究成果の説明 |

国立天文台水沢VLBI観測所の本間希樹准教授による今回の研究成果の説明 |