筑波大学は、SiC/SiO2材料の境界面に生じる負の電荷の原因を解明したと発表した。

成果は、同大計算科学研究センター 神谷克政助教 白石賢二教授を中心とする研究グループによるもので、米学術誌「Applied Physics Letters」の100巻21号に掲載される。

SiCは次世代パワーデバイスとして開発が進められているが、表面にSiO2絶縁膜を形成すると、負の固定電荷が発生してしまう問題があった。今回、その発生原因を解明したことで、SiCの開発においてブレークスルーと繋がるという。

パワーデバイスは、送電線から送られる数万Vにもおよぶ電圧を家庭や工場で用いる100V程度の電圧に変換するときに利用される。しかし、その素子に用いられるSiC材料は未だ検討の余地が多く残されている。パワーデバイスのデバイス構造には電界効果トランジスタ(MOSFET)が用いられる。これまではソース・ドレインともにシリコン(Si)が用いられ、ゲート電極の下には電極から電流が下地に流れ込んでこないようにする絶縁膜としてSiO2が使われてきた。チャネル材料をSiからSiCに転換することで、大きな省電力効果が得られると考えられている。

ところが、SiをSiCに変えて絶縁膜のSiO2を熱酸化によって形成するとき、大きな問題が生じる。代表的なSiCの熱酸化方法として、水によって酸化を進めるウエット酸化がある。この方法は酸化が速いために量産性には適しているが、形成されたSiC/SiO2界面には、大量の負の固定電荷を生じさせてしまう。これがSiCを材料とするMOSFETの特性を悪化させ、その実現を阻んできた。負の固定電荷が発生する原因を解明して、それを抑制することは、これまでSiC材料によるパワーデバイスの実現にとって重要な課題の1つだったが、20年近く未解明のまだった。

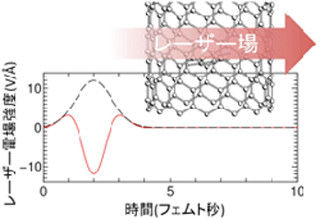

今回、この問題を解決するために、計算科学手法「第一原理計算」を用いて、原子レベルでSiCのウエット酸化過程で何が起こっているのかをスーパーコンピュータ「T2K-Tsukuba」の中で再現した。その結果、SiC/SiO2界面に生じる負の固定電荷の原因を解明することに成功した。

その過程はこうだ。SiCが酸化されて絶縁膜のSiO2になる際、余った炭素原子がSiO2側に放出される。すると、放出された炭素原子はウエット酸化で用いられる水に含まれる水素原子の影響によって、負の電荷をもつ炭酸イオン(CO3イオン)としてSiO2絶縁膜中に残る。図2のように、SiO2中のC不純物の周囲のSi-O-C結合を水素原子がアタックすると、負電荷を持つ炭酸イオンが形成され、SiC/SiO2界面は負に帯電してしまうという訳だ。この過程の解明により、SiC-MOSFET技術が飛躍的に向上することが予想されると同大ではコメントしている。