Windows Server Virtualizationは、OS上に仮想的なPCを実現し、その上でゲストOSであるサーバを動作させることで、サーバ台数の削減、ハードウェア互換性問題の解消、簡易なテスト/開発環境を容易に構築可能とすることができる。つまり、1台のハードウェアの中に複数のサーバシステムを組み込むことで管理性を向上させるのが狙いである。仮想化に関しては世間ではすでに、LinuxではXenが、WindowsではVMwareやマイクロソフトのVirtual Serverが存在するが、本稿で紹介するWindows Server Virtualizationは、さらに発展した柔軟なシステムを構築可能とする本格的な仮想化環境を実現する技術となっている。

なお、このWindows Server VirtualizationはWindows Server 2008の1つの機能ではあるが、Windows Server 2008と同時に提供されるのではなく、Windows Server 2008リリース後、180日以内にリリースされるとなっている。また、システム要件として、仮想化支援機能を持つCPU

- Intel VT(インテル・バーチャライゼーション・テクノロジー)

- AMD-V(AMD Virtualization)(BIOSも含め対応が必要)

および

- Windows Server 2008x64 Edition

がその対象となる予定だ。今後導入を検討されている方は留意されるといいだろう。

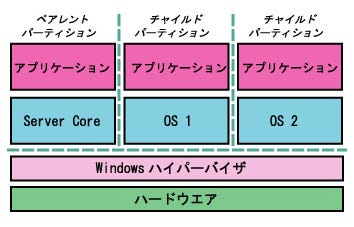

では、現在Microsoftが提供しているVirtual Server とWindows Server Virtualizationとの根本的な違いは何かというと、Virtual ServerがVMware Server/Workstationと同様に仮想化の実装方式としてホストベースで行っている、いわば"ハードウェアの仮想化"であるのに対し、Windows Server VirtualizationではXenと同様のハイパーバイザ方式の"OSサービスの仮想化"となる点である(図4)。

|

|

図4 OSサービスの仮想化 |

ホストベースというのは、ハードウェア上でホストとなるOS(Windows Server)が動作していて、仮想化ソフトウェアがそのOS上で動作するという形になる。Virtual ServerではPCのハードウェアをOSの上で仮想化している。一方のハイパーバイザ方式は、ハードウェア上で"ハイパーバイザ"と呼ばれる仮想化のためのソフトウェアが動作し、その上で仮想化されたOSが動作するというものである。

Virtual Server でWindows Server 2008を動かす

Virtual Server はマイクロソフトが無償で提供している仮想化環境だが、現在入手できるVirtual Server 2005 r2 Service Pack1では、Windows Server 2008(およびWindows Vista)がゲストOSとしてサポートされるようになった。マイクロソフトのサイトで入手可能。