「おすすめの国家資格を知りたい」

「学生におすすめの国家資格はある?」

そんな悩みに答えるため、この記事では、おすすめの国家資格をランキング形式で紹介します。

また、法律系や会計系など、ジャンルに分けて解説をしていきますので、あなたにぴったりの資格が見つかります。

国家資格の取得を目指す場合は、効率よく学習できる通信講座がおすすめです。

| 国家資格取得におすすめの通信講座 | |

| 通信講座名 | 特徴 |

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| ユーキャン |

|

| フォーサイト |

|

| 資格の大原 |

|

| ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな) |

|

なお、どのような資格を取得したいのかによっておすすめの会社は変わってきます。

| 取得したい資格の種類 | おすすめの会社 |

| 士業、業務独占資格などの国家資格や難関資格の対策をしたい | |

| 趣味や実用に関した資格を中心に学びたい |

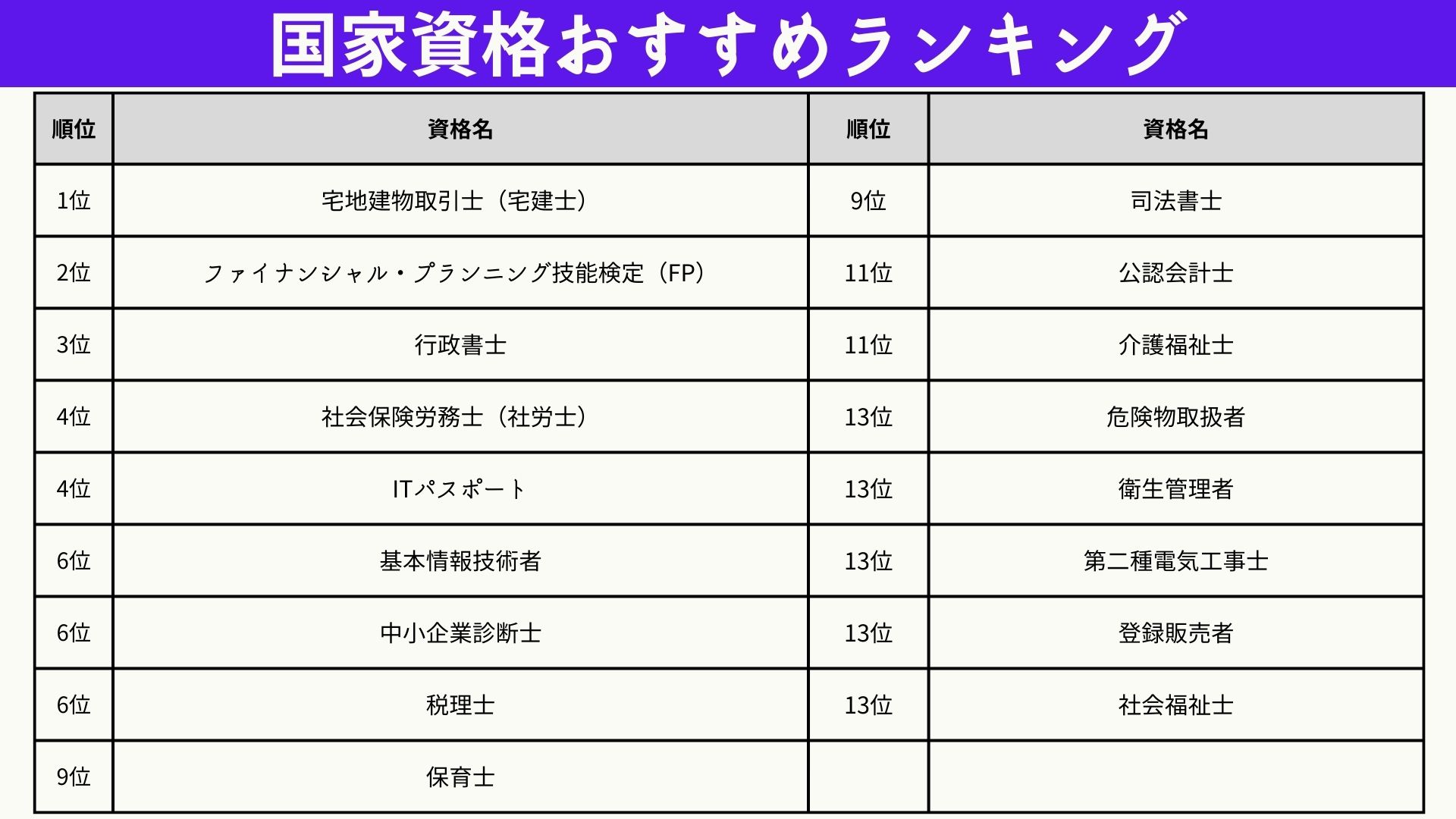

国家資格おすすめランキング

上位20サイトでおすすめされている国家資格を1サイト1ポイントとして集計し、おすすめの国家資格のランキングを作成しました。

おすすめの国家資格ランキングは下記の通りです。

| 順位 | 国家資格名

(資格名選択で記事内の該当箇所に移動します。) |

ジャンル | ポイント |

| 1位 | 宅地建物取引士(宅建士) | 不動産系 | 19ポイント |

| 2位 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) | 会計・金融系 | 17ポイント |

| 3位 | 行政書士 | 行政・経営系 | 16ポイント |

| 4位 | 社会保険労務士(社労士) | 行政・経営系 | 14ポイント |

| 4位 | ITパスポート | IT系 | 14ポイント |

| 6位 | 基本情報技術者 | IT系 | 10ポイント |

| 6位 | 中小企業診断士 | 行政・経営系 | 10ポイント |

| 6位 | 税理士 | 会計・金融系 | 10ポイント |

| 9位 | 保育士 | 介護・福祉系 | 9ポイント |

| 9位 | 司法書士 | 法律系 | 9ポイント |

| 11位 | 公認会計士 | 会計・金融系 | 8ポイント |

| 11位 | 介護福祉士 | 介護・福祉系 | 8ポイント |

| 13位 | 危険物取扱者 | 環境・工業系 | 7ポイント |

| 13位 | 衛生管理者 | 環境・工業系 | 7ポイント |

| 13位 | 第二種電気工事士 | 電気系 | 7ポイント |

| 13位 | 登録販売者 | 介護・福祉系 | 7ポイント |

| 13位 | 社会福祉士 | 介護・福祉系 | 7ポイント |

(ユーキャンやTACなどの公式サイト、検索上位記事を集計して作成)

1位~5位

(引用元:不動産適正取引推進機構HP)

| 順位 | 国家資格名

(資格名選択で記事内の該当箇所に移動します。) |

| 1位 | 宅地建物取引士(宅建士) |

| 2位 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) |

| 3位 | 行政書士 |

| 4位 | 社会保険労務士(社労士) |

| 4位 | ITパスポート |

1位の宅地建物取引士は不動産系の資格で、19ポイントを獲得しています。

不動産取引に関する専門知識を有し、不動産の売買や賃貸物件の仲介の際に重要事項の説明ができます。

2位のファイナンシャル・プランニング技能検定は会計・金融系の資格で、17ポイントを獲得しました。

個人の資産運用や保険、税金対策などの財務プランニングに関する知識を有し、顧客のライフプランに合わせた提案ができます。

3位の行政書士は行政・経営系の資格で、16ポイントです。

各種許認可申請や契約書の作成など、法律に関する事務手続きができる国家資格です。

4位には社会保険労務士とITパスポートの2つの資格がランクインしており、それぞれ14ポイントを獲得しています。

社労士は労働や社会保険に関する専門知識を有し、企業の人事労務管理や社会保険手続きを行います。

ITパスポートは、ITに関する基礎知識があることを証明できる資格です。

6位~10位

(引用元:独立行政法人情報処理推進機構HP)

| 順位 | 国家資格名

(資格名選択で記事内の該当箇所に移動します。) |

| 6位 | 基本情報技術者 |

| 6位 | 中小企業診断士 |

| 6位 | 税理士 |

| 9位 | 保育士 |

| 9位 | 司法書士 |

6位には基本情報技術者、中小企業診断士、税理士の3つの資格がランクインしており、それぞれ10ポイントを獲得しています。

基本情報技術者はITに関する専門知識を証明できる資格であり、システム開発や運用管理を行っている方におすすめです。

中小企業診断士は中小企業の経営課題を分析し、解決策を提案する専門家です。

税理士は税務に関する専門知識を有し、税務申告や税務相談を行います。

9位には保育士と司法書士の2つの資格がランクインしており、それぞれ9ポイントを獲得しています。

保育士は子どもの保育や教育に関する専門知識を有していることを証明できる資格です。

司法書士は不動産登記や商業登記など、法律に関する専門的な事務を行える国家資格です。

11位~15位

(引用元:公認会計士・監査審査会HP)

| 順位 | 国家資格名

(資格名選択で記事内の該当箇所に移動します。) |

| 11位 | 公認会計士 |

| 11位 | 介護福祉士 |

| 13位 | 危険物取扱者 |

| 13位 | 衛生管理者 |

| 13位 | 第二種電気工事士 |

| 13位 | 登録販売者 |

| 13位 | 社会福祉士 |

11位には公認会計士と介護福祉士の2つの資格がランクインしており、それぞれ8ポイントを獲得しています。

公認会計士は企業の財務諸表の監査や財務アドバイスを行う専門家です。

介護福祉士は高齢者や障害者の介護に関する専門知識を有し、介護施設などで働きます。

13位には危険物取扱者、衛生管理者、第二種電気工事士、登録販売者、社会福祉士の5つの資格がランクインしており、それぞれ7ポイントを獲得しました。

危険物取扱者は危険物の取り扱いに関する専門知識を有し、衛生管理者は職場の衛生管理を行います。

第二種電気工事士は電気工事に関する専門知識を有し、登録販売者は医薬品の販売に関する専門知識を有しています。

社会福祉士は福祉に関する専門知識を有し、福祉施設などで活躍可能です。

まとめ

おすすめの国家資格は、不動産や会計・金融、IT、法律、介護・福祉など、様々な分野にわたっていました。

また、宅建士や公認会計士など、資格を持っていないとできない業務(独占業務)がある資格が多くランクインしています。

つまり、独占業務のある国家資格は、多くの方にとって一度検討する価値のある資格ともいえるでしょう。

該当の資格に移動したい方は以下のリンクから移動できます。

| 順位 | おすすめ国家資格ランキング

(資格名を選択すると該当の資格へ移動します) |

| 1位 | 宅地建物取引士(宅建士) |

| 2位 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) |

| 3位 | 行政書士 |

| 4位 | 社会保険労務士(社労士) |

| 4位 | ITパスポート |

| 6位 | 基本情報技術者 |

| 6位 | 中小企業診断士 |

| 6位 | 税理士 |

| 9位 | 保育士 |

| 9位 | 司法書士 |

| 11位 | 公認会計士 |

| 11位 | 介護福祉士 |

| 13位 | 危険物取扱者 |

| 13位 | 衛生管理者 |

| 13位 | 第二種電気工事士 |

| 13位 | 登録販売者 |

| 13位 | 社会福祉士 |

また、資格の系統ごとに選びたい場合はこちらから該当箇所に移動できます。

| 系統ごとのおすすめ国家資格 |

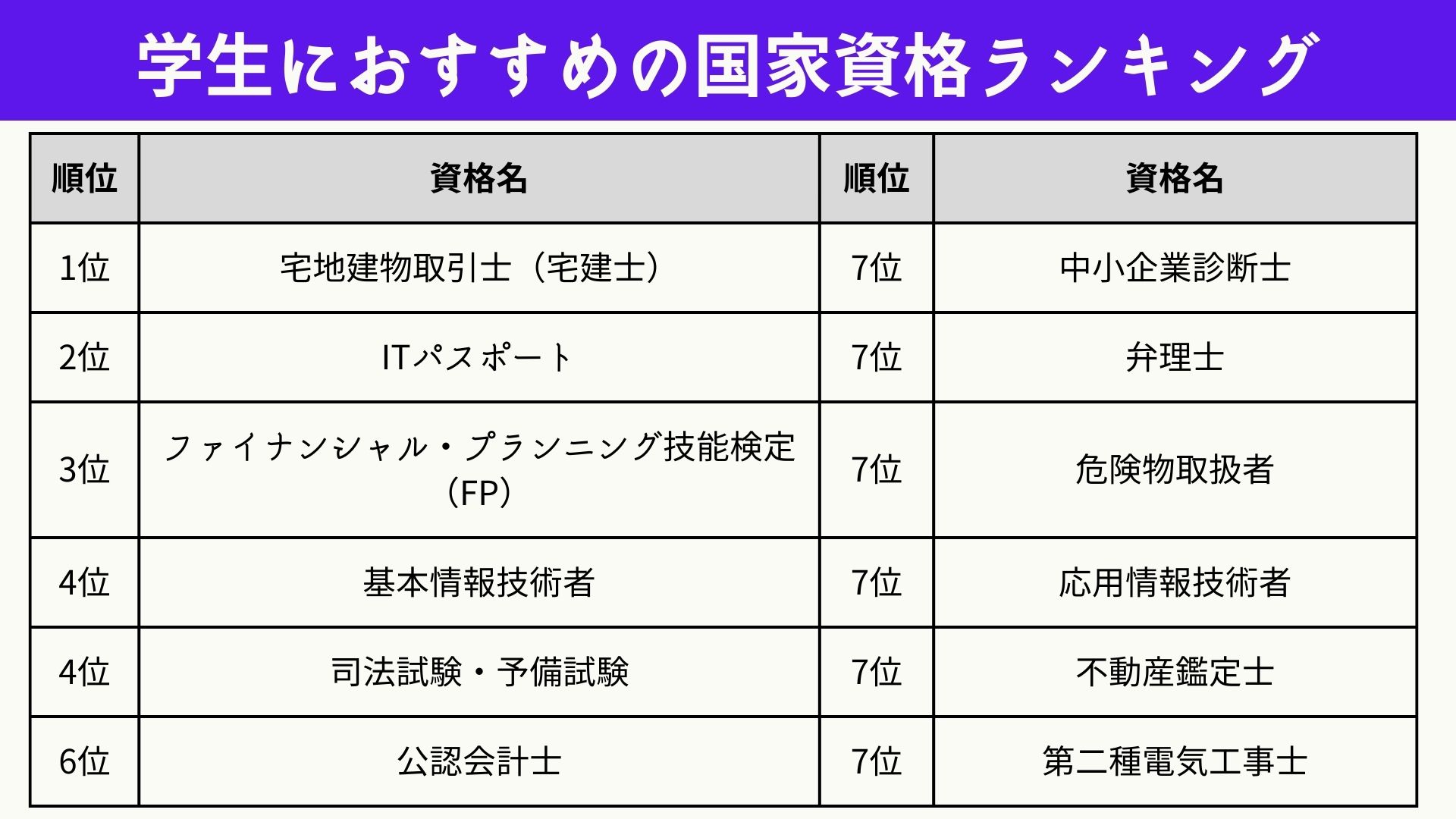

学生におすすめ!人気の国家資格ランキング

上位20サイトで、学生におすすめされている国家資格を1サイト1ポイントとして集計し、学生におすすめの国家資格ランキングを作成しました。

学生におすすめの国家資格ランキングは下記の通りです。

| 順位 | 国家資格名 | ジャンル | ポイント |

| 1位 | 宅地建物取引士(宅建士) | 不動産系 | 15ポイント |

| 2位 | ITパスポート | IT系 | 14ポイント |

| 3位 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) | 会計・金融系 | 11ポイント |

| 4位 | 基本情報技術者 | IT系 | 10ポイント |

| 5位 | 司法試験・予備試験 | 法律系 | 5ポイント |

| 6位 | 公認会計士 | 会計・金融系 | 4ポイント |

| 7位 | 中小企業診断士 | 行政・経営系 | 4ポイント |

| 7位 | 弁理士 | 法律系 | 4ポイント |

| 7位 | 危険物取扱者 | 環境・工業系 | 4ポイント |

| 7位 | 応用情報技術者 | IT系 | 4ポイント |

| 7位 | 不動産鑑定士 | 不動産系 | 4ポイント |

(ユーキャンやTACなどの公式サイト、検索上位記事を集計して作成)

1位~5位

(引用元:不動産適正取引推進機構HP)

1位の宅地建物取引士は不動産系の資格で、15ポイントを獲得しています。

不動産業界では重宝される資格であり、資格を取得すると不動産の売買や賃貸借の仲介を行う際に重要事項の説明ができます。

不動産業界で働く際に必要とされる重要な資格の一つです。

2位のITパスポートはIT系の資格で、14ポイントを獲得しています。

ITに関する基礎知識を有することを証明でき、ITリテラシーを高めたい方におすすめの資格です。

3位のファイナンシャル・プランニング技能検定は会計・金融系の資格で、11ポイントを獲得しています。

個人の資産運用や保険、税金対策などの財務プランニングに関する知識が学べます。

また、金融機関や保険会社、財務コンサルティング会社などで活躍したい方にぴったりです。

4位の基本情報技術者はIT系の資格で、10ポイントを獲得しています。

ITに関する専門知識があることを証明でき、ITエンジニアを目指す際に取得が推奨される資格の一つです。

5位の司法試験・予備試験は法律系の資格で、5ポイントを獲得しています。

法律に関する高度な知識を有し、裁判官や検察官、弁護士などの法曹関係の職業に就けます。

難易度が非常に高く、合格率も低い資格ですが、法曹界で活躍するためには必要な資格です。

6位~11位

(引用元:公認会計士・監査審査会HP)

6位の公認会計士は会計・金融系の資格で、4ポイントを獲得しています。

公認会計士は企業の財務諸表の監査や財務アドバイスを行う専門家です。

難易度が高く、合格率も低い資格ですが、会計・金融業界で高い需要があります。

7位には中小企業診断士、弁理士、危険物取扱者、応用情報技術者、不動産鑑定士の5つの資格がランクインしており、それぞれ4ポイントを獲得しています。

中小企業診断士は中小企業の経営課題を分析し、解決策を提案する専門家です。

弁理士は特許や商標などの知的財産権に関する専門知識を有します。

危険物取扱者は危険物の取り扱いに関する専門知識を有し、応用情報技術者はITに関するより高度な知識を有しています。

不動産鑑定士は不動産の価値を評価する専門家です。

まとめ

学生におすすめの資格には、合格率が低く、勉強時間が膨大にかかるものが少なくありません。

学生は社会人に比べると、勉強時間を確保しやすいですが、難易度が高い国家資格にチャレンジする場合は、自分に必要な資格なのかを再度考えてみてください。

資格勉強を行う際には時間もお金もかかります。

進路を踏まえて資格を選択すると、資格を取得した後もしっかりと活用できるでしょう。

該当の資格に移動したい方は以下のリンクから移動できます。

| 順位 | おすすめ国家資格ランキング(資格名を選択すると該当の資格へ移動します) |

| 1位 | 宅地建物取引士(宅建士) |

| 2位 | ITパスポート |

| 3位 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) |

| 4位 | 基本情報技術者 |

| 5位 | 司法試験・予備試験 |

| 6位 | 公認会計士 |

| 7位 | 中小企業診断士 |

| 7位 | 弁理士 |

| 7位 | 危険物取扱者 |

| 7位 | 応用情報技術者 |

| 7位 | 不動産鑑定士 |

法律系のおすすめ国家資格

おすすめ国家資格ランキングでランクインしていた法律系の国家資格は下記の3つです。

| 国家資格 | 概要 | 合格率 | 勉強時間 |

| 司法試験・予備試験 | 法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)になるための資格が得られる | 3.57%(令和6年度) | 2,000時間〜5,000時間 |

| 司法書士 | 不動産登記や商業登記などの登記申請、供託手続きなどを行える | 5.3%(令和6年度) | 3,000時間 |

| 弁理士 | 特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権の取得や保護、活用を支援を行う | 6.0%(令和6年度) | 2,000時間~3,000時間 |

司法試験は法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)になるために突破しなければならない試験です。

法科大学院を修了するか、予備試験に合格すると受験資格が得られます。

司法書士は登記申請や供託手続きなどの業務を行います。

弁理士とは、特許や意匠権、商標権などの知的財産を扱う専門家です。

同じ法律系の国家資格でも、携われる業務の範囲や分野が異なります。

それぞれの国家資格について詳しくみていきましょう。

司法試験・予備試験

(引用元:法務省HP)

司法試験に合格すると、法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)になるための資格が得られます。

裁判官,検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定する試験であり,法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行われる。

(引用元:法務省HP)

裁判官は、民事・刑事裁判を通じて、法律に基づいた公正な判断を下します。

検察官は、犯罪を捜査し、公訴を提起する役割を担っている方です。

弁護士は、依頼者の権利を守るために、法的な助言や裁判での代理人を務めます。

いずれも、高度な法律知識と論理的思考力、倫理観が求められる職業です。

そのため、司法試験は法律に強い関心を持ち、高い倫理観と責任感がある方におすすめです。

また、読解力、文章力、分析力に優れ、膨大な法律知識を吸収できる学習能力も必要とされます。

加えて、依頼者や関係者とのコミュニケーション能力も重要です。

司法試験は、法曹三者となるための登竜門であり、法律のプロフェッショナルを目指す方におすすめの資格試験です。

ただし、司法試験には受験資格があり、法科大学院を修了するか、予備試験に合格する必要があります。

予備試験の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(短答式、論文式)、口述試験 |

| 合格率 | 3.57%(令和6年度) |

| 勉強目安 | 2,000時間〜5,000時間 |

| 独学はできるか | 難しい |

(法務省HP、勉強時間は伊藤塾の公式HPを参照)

予備試験は、司法試験の受験資格を得るための試験で、法科大学院を修了していない方でも受験できます。

試験は、毎年5月に行われる短答式試験(例年7月)と論文式試験(例年9月)、口述式試験(例年1月)の3段階に分かれています。

短答式試験は、下記の法律基本科目7科目に一般教養を加えた8科目です。

- 憲法

- 民法

- 刑法

- 民事訴訟法

- 刑事訴訟法

- 商法

- 行政法

論文式試験では、法律基本科目7科目に下記の3つを加えた10科目が出題されます。

- 民事実務

- 刑事実務

- 選択科目

選択科目は下記の8つの科目から1科目を選択します。

- 倒産法

- 租税法

- 経済法

- 知的財産法

- 労働法

- 環境法

- 国際関係法(公法系)

- 国際関係法(私法)

口述式試験は、民事実務・刑事実務の2科目です。

予備試験の合格率は非常に低く、例年3~4%で推移しています。

勉強時間の目安は、個人差がありますが、2,000時間〜5,000時間です。

一般的に司法試験予備試験に合格するために必要な勉強時間は2,000〜5,000時間と言われています。

もっとも、どれくらい勉強すれば必ず合格するという基準があるわけではありません。

合格までに必要な勉強時間は、学習環境や、今までの学習経験等による個人差が大きいと言えるからです。

(引用元:伊藤塾公式HP)

5,000時間勉強時間が必要な場合、1日6時間勉強したとすると、2~3年かかります。

合格率と勉強時間からわかるように、予備試験に独学で合格するのは非常に難しいといえます。

そのため、体系的に学習を進めるために予備校や通信教育の利用がおすすめです。

予備試験のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 2026・2027年合格目標 予備試験最短合格カリキュラム/フル:998,800円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 合格者の声:累計641名 |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/shiho/ |

(アガルートの公式サイトを基に作成)

アガルートは、講師が司法試験・予備試験・法科大学院入試の過去問を分析し、合格に必要な情報を絞り込んで掲載されたオリジナルテキストで学習できます。

また、視覚的にもわかりやすく理解しやすいように図や表をふんだんに使用した、フルカラーテキストです。

学習量の多い予備試験の勉強も、アガルートの教材であれば効率よく学習できます。

また、対象試験に合格すれば全額返金の豪華な特典を受け取れます。

予備試験の対策講座は高額であるため、実質無料で受講できるのは他の通信講座にはないアガルートならではの魅力です。

司法書士

(引用元:法務省HP)

司法書士は、不動産登記や商業登記などの登記申請、供託手続きなどを行える法律の専門家です。

他人の依頼を受けて行うことのできる司法書士の業務は、多岐にわたっております。その内容は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に規定されていますが、およそ下記のようになります。

- 登記又は供託手続の代理

- (地方)法務局に提出する書類の作成

- (地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理

- 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成

- 上記1~4に関する相談

- 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談

- 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談

- 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

(引用元:日本司法書士会連合会HP)

主な仕事内容は、不動産の売買や相続に伴う登記手続き、会社の設立や変更に関する登記手続き、簡易裁判所における訴訟代理、裁判所への提出書類の作成などです。

また、成年後見制度に関する業務や、債務整理、民事信託などにも携わります。

個人や法人から依頼を受けて、法務局、裁判所などに提出する書類の手続きを司法書士が代行できます。

司法書士は、法律知識と高い倫理観が必要であり、正確かつ丁寧な仕事が求められる仕事です。

多くの資料を読んで法律知識を駆使しながら、業務を遂行する必要があるため、事務処理能力や論理的思考力が高い人に向いています。

また、依頼者と対話をしながら代行業務やサポートを行うため、わかりやすく説明できるコミュニケーション能力も重要です。

さらに、司法書士事務所での就業や、独立開業を目指す方にもおすすめです。

司法書士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(多肢択一式、記述式)、口述試験 |

| 合格率 | 5.2%(令和7年度) |

| 勉強目安 | 3,000時間 |

| 独学はできるか | 難しい |

(法務省HP、勉強時間はユーキャンの公式HPを参照)

司法書士試験には受験資格がなく、誰でも受験できます。

司法書士試験は、毎年1回、7月の筆記試験と10月の口述試験で合格が決まります。

筆記試験は、多肢択一式と記述式の混合形式です。

多肢択一式は、下記が試験科目です。

- 憲法

- 民法

- 刑法

- 商法(会社法)

- 民事訴訟法

- 民事執行法

- 民事保全法

- 司法書士法

- 供託法

- 不動産登記法

- 商業登記法

記述式は、不動産登記法と商業登記法のみです。

口述試験は筆記試験と同様の科目から出題されます。

司法書士試験の合格率は、例年4%~5%程度と非常に低く、難関試験として知られています。

合格には膨大な法律知識を身につけ、正確に運用する能力が求められる試験です。

そのため、勉強時間の目安は個人差がありますが、3,000時間程度は必要です。

一般的に、司法書士試験の合格までにかかる勉強時間は3,000時間前後といわれています。1日8時間勉強できる方であれば約1年間、1日4時間であれば約2年間かかる計算になります。ただし、知識がまったくない状態で勉強し始める場合と予備知識があって勉強を始める場合では、勉強時間が変わってきます。

(引用元:ユーキャン公式HP)

司法書士試験の独学は不可能ではありませんが、科目数が多く、暗記する内容も膨大であるため、予備校や通信教育の利用がおすすめです。

司法書士のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 司法書士合格コーススタンダード[2027年度試験対応]:89,100円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | – |

| 公式サイト | https://studying.jp/shoshi/ |

(引用元:スタディング公式HP)

スタディングの司法書士講座は、スマホ一台で学習が完結し、短時間でインプットできるのが魅力です。

アガルートの司法書士の入門総合講座は合計約390時間であるのに対し、スタディングの基礎講座は合計約160時間でした。

半分以下でインプットが完了するため、問題集や過去問演習などのアウトプットに時間を使えます。

また、スタディングにはAI問題復習機能があり、最適なタイミングで復習問題を出題してくれます。

そのため、出題科目が多い司法書士でも効率よく問題演習可能です。

弁理士

(引用元:特許庁HP)

弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権に関する専門家であり、知的財産権の取得や保護、活用を支援します。

(弁理士の使命)

第1条 弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。

(引用元:日本弁理士会HP)

特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得したい方のために、代理して特許庁への手続きを行うのが弁理士の主な仕事です。また、知的財産の専門家として、知的財産権の取得についての相談をはじめ、自社製品を模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談まで、知的財産全般について相談を受けて助言、コンサルティングを行うのも弁理士の仕事です。

さらに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの侵害に関する訴訟に、補佐人として、又は一定要件のもとで弁護士と共同で訴訟代理人として参加するのも弁理士の仕事です

(引用元:日本弁理士会HP)

主な仕事内容は、発明や考案の特許出願、商標登録出願、意匠登録出願などの手続き、知的財産権に関する調査や鑑定、侵害訴訟の代理などです。

また、クライアントに対して、知的財産戦略の立案や、権利化のアドバイスも行います。

弁理士は、理工学系の専門知識と法律知識を持ち、論理的思考力と文章作成能力が高い方におすすめの資格です。

特許出願や審判請求の際には、発明の技術的内容を正確に理解し、明細書や意見書を作成する必要があるため、理系の素養が求められます。

また、コミュニケーション能力が高く、クライアントの要望を的確に理解できる方にも向いています。

弁理士は、弁理士事務所での就業や、企業の知的財産部門での活躍など、キャリアパスが多岐にわたるのも魅力の一つです。

弁理士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(短答式、論文式)、口述試験 |

| 合格率 | 6.4%(令和7年度) |

| 勉強目安 | 2,000時間~3,000時間 |

| 独学はできるか | 難しい |

(特許庁HP、勉強時間はTACの公式HPを参照)

弁理士試験は受験資格がなく、誰でも受験できる資格です。

弁理士試験は、毎年5月に行われる短答式筆記試験と、7月に行われる論文式筆記試験および10月の口述試験の3段階に分かれています。

短答式試験に合格すれば論文式試験、論文式試験に合格すれば口述式試験を受験できます。

短答式試験の試験科目は下記の5つです。

- 特許法・実用新案法

- 意匠法

- 商標法

- 工業所有権に関する条約

- 著作権法

論文式試験では、下記の3つが必須科目です。

- 特許法・実用新案法

- 意匠法

- 商標法

論文式試験では選択科目があり、下記の6科目から1科目を選択します。

- 理工I(機械・応用力学)

- 理工Ⅱ(数学・物理)

- 理工Ⅲ(化学)

- 理工Ⅳ(生物)

- 理工Ⅴ(情報)

- 法律(弁理士の業務に関する法律)

口述試験では、下記の3科目すべてについて面接で問われます。

- 特許法・実用新案法

- 意匠法

- 商標法

弁理士試験の合格率は非常に低く、例年6~8%程度です。

合格するためには、知的財産法に関する深い知識と、それを実務に適用する能力が求められます。

そのため、勉強時間の目安は個人差がありますが、2,000時間~3,000時間は必要です。

弁理士試験合格までに必要な勉強時間は、2,000時間~3,000時間といわれています。もちろん学習の開始時期や、その方の習熟度により必要な勉強時間も異なります。

(引用元:TAC公式HP)

弁理士試験の独学は不可能ではありませんが、法律用語が難しく、参考書が少ないため、予備校や通信教育などを利用することをおすすめします。

また、弁理士試験は論文式試験もあるため、答案を添削してもらえる環境で学習することで、客観的に合格できる答案なのかを判断できます。

弁理士のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 総合カリキュラム(民法オプションあり):239,800円(税込) ※キャンペーン価格:215,820円(税込)【5月10日まで】 |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 合格率は全国平均の約4.5倍(2021〜2024年累計) |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/benri/ |

(アガルートの公式サイトを基に作成)

アガルートの弁理士講座は、講師陣と専門スタッフが過去問を徹底的に分析したうえでカリキュラムが作成されており、合格に必要な知識に絞って学習可能です。

インプット学習とアウトプット学習を並行で行う学習方法で、効率よく知識が身につけられるように設計されています。

また、アガルートの弁理士講座では、全国平均の約4.5倍の合格率27.08%という高い合格実績をたたき出しています。

合格実績を重視して講座を選びたい方にもぴったりです。

行政・経営系のおすすめ国家資格

おすすめ国家資格ランキングでランクインしていた行政・経営系の国家資格は下記の3つです。

| 国家資格 | 概要 | 合格率 | 勉強時間 |

| 行政書士 | 官公署に提出する書類の作成や、法律に基づく手続きの代行を行う | 14.54%(令和7年度) | 600時間〜1,000時間 |

| 社会保険労務士(社労士) | 企業や個人に対して労働や社会保険に関するアドバイスや手続き代行を行う | 5.5%(令和7年度) | 約800時間~1,000時間 |

| 中小企業診断士 | 中小企業の経営課題を診断し、解決策を提案する |

|

約800時間~1,000時間 |

行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、法律に基づく手続きの代行ができ、幅広い業務に携われるのが特徴です。

社会保険労務士は、労働や社会保険に関する法律の専門家です。

企業や個人に対して、労務管理全般に関するアドバイスや手続き代行を行います。

中小企業診断士は、中小企業の経営課題を診断し、解決策を提案する専門家です。

企業内で働く方にとっても有益な資格であり、中小企業診断士の知識を日ごろの業務で活かせるため、学習することで経験やスキルが高まります。

いずれの国家資格も、依頼者や労働者などとコミュニケーションをとりながら業務を進めることが重要であるため、高いコミュニケーション力が必要な仕事です。

行政・経営系の資格とはいっても、携われる業務や必要な知識が全く異なる国家資格なので、それぞれの国家資格についてみていきましょう。

行政書士

(引用元:行政書士試験研究センターHP)

行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、法律に基づく手続きの代行を行います。

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。

(引用元:日本行政書士会連合会HP)

主な仕事内容は、各種許認可申請(建設業、運送業、飲食店など)、自動車の登録、在留資格の手続き、遺言・相続関連書類の作成などです。

また、契約書や内容証明郵便などの作成、農地転用の申請など、幅広い業務を行います。

このように、行政書士は幅広い業務に携われるため、自分の得意分野を生かしながら、専門性を高められる点が魅力です。

行政書士は、法律知識とコミュニケーション能力を持ち、正確かつ丁寧な仕事が求められる職業です。

そのため、依頼者の要望を的確に理解し、適切な解決策を提案できる方に向いています。

また、官公署との折衝や、複雑な手続きを円滑に進められる方にも適しています。

行政書士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(5肢択一式、多肢選択式、記述式) |

| 合格率 | 14.54%(令和7年度) |

| 勉強目安 | 600時間〜1,000時間 |

| 独学はできるか | 難しい |

(行政書士試験研究センターHP、勉強時間は伊藤塾の公式HPを参照)

行政書士試験には受験資格がなく、誰でも受験できます。

行政書士試験は、年に1回、11月上旬に実施されています。

試験は、多肢選択式と記述式の筆記試験のみです。

試験形式は、出題範囲が法令科目と基礎知識の2つに大別されます。

下記の5つの科目が法令科目です。

- 基礎法学

- 憲法

- 行政法

- 民法

- 商法・会社法

基礎知識では、下記の4つの科目が出題されます。

- 一般知識

- 行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令

- 情報通信・個人情報保護

- 文章理解

行政書士試験の合格率は、例年10%前後で推移しています。

勉強時間の目安は、法律関係の資格の中では短めの600時間〜1,000時間です。

行政書士試験合格に必要な勉強時間は、一般的に600〜1,000時間が目安とされていますが、実は受験指導校などを利用して効率よく勉強を行なうことで、600時間もかからずに合格することが可能になります。

たとえば、平日に2時間ずつ、土日のどちらかで4時間勉強時間を確保できるのであれば、1週間に1回、勉強しない休息日を設けたとしても、およそ10ヵ月〜11ヵ月で合格できる計算になります。

(引用元:伊藤塾公式HP)

法律関係の資格試験の中では基礎的な問題であり、独学も不可能ではありません。

しかし、合格するためには、幅広い法律知識と一般知識を身につける必要があり、相当な学習時間と努力が求められます。

また、多岐にわたる出題範囲の中から、合格に必要なところを絞り込んで学習するのは難しいといえます。

そのため、効率的に学びたい方には、予備校や通信講座の利用がおすすめです。

行政書士のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 【2026年合格目標】入門総合講義/入門総合カリキュラム・フル:327,800円(税込) ※キャンペーン価格:295,020円(税込)【3月2日まで】 |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 【令和6年度】

合格者数:300名 合格率:46.82% |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/gyosei/ |

(アガルートの公式サイトを基に作成)

アガルートの行政書士講座は、非常に高い合格実績を誇る講座です。

令和6年度の合格者数は300名、合格率は46.82%であり、過去4年間(令和2~5年)で累計889名もの合格者を輩出しています。

そのため、合格率を重視している方も安心して受講できます。

合格実績の高いアガルートの魅力の一つが、網羅性の高いオリジナルテキストです。

アガルートのテキストの出題カバー率は95.7%であり、合格に必要な知識を網羅的にインプットできます。

ボリュームは多いですが、アガルートの教材をやり込めば行政書士試験に合格できるという安心感があります。

社会保険労務士(社労士)

(引用元:全国社会保険労務士会連合会試験センターHP)

社会保険労務士は、労働や社会保険に関する法律の専門家として、企業や個人に対してアドバイスや手続き代行を行います。

社会保険労務士及び社会保険労務士法人の業務

- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成

- 申請書等の提出代行

- 申請等についての事務代理

- 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理

- 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理

- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理 (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)

- 労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導

(引用元:全国社会保険労務士会連合会試験センターHP)

主な仕事内容は、健康保険や雇用保険、厚生年金などに関連する書類の作成・提出代行、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成などです。

また、就業規則の作成や人事制度の設計、給与計算、助成金の申請など、労務管理全般に関するコンサルティングやサポートも行います。

社会保険労務士は、コミュニケーション能力が高く、人と接することが好きな方におすすめの資格です。

企業と従業員の間に立ち、双方の立場を理解しながら、適切な解決策を提案できる方に向いています。

また、人事労務の実務経験がある方や、社労士事務所での就業を目指す方にも適しています。

さらに、独立開業が可能で、自分のペースで仕事ができるのも魅力です。

社会保険労務士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(選択式、択一式) |

| 合格率 | 5.5%(令和7年度) |

| 勉強時間の目安 | 約800時間~1,000時間 |

| 独学はできるか | 難しい |

(厚生労働省HP、勉強時間はTACの公式HPを参照)

社会保険労務士試験には受験資格があり、学歴や実務経験などの要件があります。

社会保険労務士試験は、年に1回、8月下旬に実施されています。

試験は筆記試験のみです。

試験形式は、選択式と択一式であり、試験科目は労働関係科目と社会保険関係科目に大きく分けられます。

労働関係科目は下記の計6科目です。

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働者災害補償保険法

- 雇用保険法

- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

- 労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険関係科目は下記の4科目が該当します。

- 健康保険法

- 厚生年金保険法

- 国民年金法

- 社会保険に関する一般常識

社会保険労務士試験の合格率は、例年6~7%前後と非常に低いです。

勉強時間の目安は、約800時間~1,000時間です。

事前知識の程度によって相違はあるものの、独学での社労士試験合格レベルまでの勉強時間は、約800時間~1,000時間。仮に1日の勉強時間を3時間で週5日15時間と想定すれば、合計勉強日数は約54週~67週、約1年以上の学習期間が必要だ。

(引用元:TAC公式HP)

毎日欠かさず1日3時間勉強すれば、1年で1,000時間には到達する計算です。

また、社労士試験は科目ごとに足きりがあり、捨て科目は作れません。

そのため、すべての科目を効率よく学習していかなければ、合格できない試験といえます。

このように社会保険労務士試験は難易度が高いため、実務経験がない方や法律の知識がない方には、予備校や通信教育の利用がおすすめです。

社会保険労務士のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 社労士合格コースフル:89,800円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 2025年合格者の声:353名 |

| 公式サイト | https://studying.jp/sharoushi/ |

(スタディングの公式サイトを基に作成)

スタディングは、スマホがあればいつでもどこでも学習できます。

そのため、学校や仕事などで忙しい方でも、通学・通勤時間や休み時間などを利用して学習を進められます。

また、他社では見かけないAIが学習をサポートしてくれる機能があり、AIが復習問題を自動で出題してくれたり、現在の実力スコアを表示してくれたりします。

紙ベースの教材では実現できない、効率的で楽しい学習がスタディングでは可能です。

→スタディング公式HPで社会保険労務士(社労士)講座の詳細を見る

中小企業診断士

(引用元:中小企業診断協会HP)

中小企業診断士は、中小企業の経営課題を診断し、解決策を提案する専門家です。

中小企業診断士は、企業の成長戦略策定やその実行のためのアドバイスが主な業務ですが、中小企業と行政・金融機関等を繋ぐパイプ役、また、専門的知識を活用しての中小企業施策の適切な活用支援等幅広い活動が求められています。

中小企業診断士の業務とは?

中小企業診断士の業務は、中小企業支援法で「経営の診断及び経営に関する助言」とされています。

「現状分析を踏まえた企業の成長戦略のアドバイス」が主な業務ですが、その知識と能力を活かして幅広く活躍しています。中小企業診断士の役割とは?

中小企業診断士は、まず企業の成長戦略の策定について専門的知識をもってアドバイスします。また、策定した成長戦略を実行するに当たって具体的な経営計画を立て、その実績やその後の経営環境の変化を踏まえた支援も行います。このため、中小企業診断士は、専門的知識の活用とともに、企業と行政、企業と金融機関等のパイプ役、中小企業への施策の適切な活用支援まで、幅広い活動に対応できるような知識や能力が求められています。

(引用元:中小企業診断協会HP)

主な仕事内容は、中小企業の経営状況を分析し、経営課題を明確化したうえで、改善策や経営戦略の立案を行うことです。

また、事業計画の作成支援、販路拡大や資金調達のアドバイス、人材育成や組織改革の提案なども行います。

さらに、創業支援や事業承継支援など、中小企業のさまざまなニーズに対応します。

中小企業診断士は、経営に関する幅広い知識を持ち、分析力と問題解決能力が高い方におすすめの資格です。

また、コミュニケーション能力が高く、中小企業経営者の思いを汲み取り、信頼関係を築ける方に向いています。

加えて、経営コンサルタントとして独立を目指す方や、金融機関や政府系機関で中小企業支援に携わりたい方にも適しています。

中小企業診断士は企業内でも活用でき、資格勉強で学んだ経営に関する専門知識を日常業務に活かして、自らの経験とスキルを高められる点も魅力です。

中小企業診断士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(多肢選択式、記述式)、口述試験 |

| 合格率 | 1次試験は23.7%、2次試験は17.6%(令和7年度) |

| 勉強目安 | 約800時間~1,000時間 |

| 独学はできるか | 難しい |

(中小企業診断協会HP、勉強時間はTACの公式HPを参照)

中小企業診断士試験には受験資格がなく、誰でも受験できる試験です。

中小企業診断士試験は、年に1回、1次試験が8月上旬、2次試験の筆記試験が10月下旬、口述試験が1月中旬に実施されています。

試験は、1次試験と2次試験の2段階に分かれており、1次試験に合格しなければ、2次試験を受験できません。

1次試験は、多肢選択式の筆記試験で、下記の7科目で構成されています。

- 経済学・経済政策

- 財務・会計

- 企業経営理論

- 運営管理

- 経営法務

- 経営情報システム

- 中小企業経営・中小企業政策

2次試験は、1次試験の合格者を対象に行われ、筆記試験と口述試験があります。

筆記試験では、事例に基づく実務的な問題が出題され、口述試験では、面接形式で知識や応用力が問われます。

中小企業診断士試験の合格率は、1次試験で20~30%程度に対して、2次試験で18~20%程度と2次試験の方が合格のハードルが高いです。

また、1次試験と2次試験の合格率を掛け合わせると、3~8%程度であり、非常に難しい試験です。

合格するためには、幅広い経営知識を身につける必要があり、勉強時間は約800時間~1,000時間が必要です。

中小企業診断士の資格取得に必要な勉強時間は、約800~1,000時間です。毎日2時間程度の勉強時間を確保できたとしても、1年の準備期間が必要です。 幅広いジャンルの知識が求められる中小企業診断士は、短期間で知識を暗記する方法では対応できません。多角的な視点を養うために、コツコツと計画的に知識を積み上げていくようにしましょう。

(引用元:TAC公式HP)

1日2時間~3時間程度継続して学習すると、1年間で1,000時間に到達する計算です。

ただし、経営学や経済学などの基礎知識がある方は、学習時間を短縮できる可能性があります。

中小企業診断士試験の独学は可能ではありますが、合格率と勉強時間から考えると、難しいといえます。

独学の場合はモチベーション維持が難しいだけでなく、法律の改正などに対応するための最新情報を入手するのが困難であるためです。

また、2次試験には記述式試験があり、過去問を解いて答案を作成しても、合格点に到達しているのかを判断できません。

そのため、効率的に学習したい方には通信講座や予備校の利用がおすすめです。

中小企業診断士のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | アガルート |

| 講座名・価格 | 2026年合格目標

1次試験・2次試験対策入門カリキュラム/フル:217,800円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 【1次試験】

合格率:40.91% 【2次試験】 合格率:56.25% 一発合格率:61.54% |

| 公式サイト | https://news.mynavi.jp/online/agaroot-shindanshi |

(アガルートの公式サイトを基に作成)

アガルートの中小企業診断士講座は、1次試験・2次試験ともに高い合格率を誇る講座です。

高い合格実績を支えているのが、各科目のスペシャリストが作成した教材と講義です。

教材は中小企業診断士試験の「類題が繰り返し出題される」という特性を基に、過去問を効率的に繰り返せるように制作されています。

また、講義動画は1回10分~40分と細切れの講義であるため、働きながらでも無理なく学習を進められます。

このように、アガルートの中小企業診断士は仕事と並行して取り組めるように工夫されているため、社会人の方でも安心して受講可能です。

会計・金融系のおすすめ国家資格

おすすめ国家資格ランキングでランクインしていた会計・金融系の国家資格は下記の3つです。

| 国家資格 | 概要 | 合格率 | 勉強時間 |

| 税理士 | 個人や法人の税務申告、税務相談、税務代理などを行う | 21.6%(令和7年度) | 3,000時間 |

| 公認会計士 | 企業や団体の財務諸表の監査を行い、その適正性を確認する | 7.4%(令和7年度) | 3,000時間以上 |

| ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) | 個人の財産形成や資産運用、ライフプランニングに関する知識を証明する国家検定資格 |

|

|

税理士は、税務申告、税務相談、税務代理などができる税金に関する専門家です。

1科目ごとに受験が可能なため、自分のペースで受験できます。

公認会計士は会計・監査の専門家であり、経営コンサルティング、税務申告など、幅広い業務に携わります。

公認会計士は、難関国家資格として有名ですが、受験資格はなく、誰でもチャレンジできる資格です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)は、個人の財産形成やライフプランニングなどに関する知識を証明する国家検定資格です。

FPの3級や2級の合格率は高く、勉強時間も短めであるため、取得しやすいでしょう。

税理士や公認会計士は難しい国家資格ですが、就職やキャリアアップなどにつながる資格です。

目的や難易度を考慮して、チャレンジしたい資格を探してみてください。

それぞれの資格について紹介します。

税理士

(引用元:国税庁HP)

税理士は税金に関する専門家として、個人や法人の税務申告、税務相談、税務代理などを行います。

税理士は、税の専門家として納税者が自らの所得を計算し、納税額を算出する申告納税制度の推進の役割を担います。

(引用元:日本税理士会連合会HP)

税務代理

税務代理あなたを代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。税務書類の作成

税務書類の作成あなたに代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。税務相談

税務相談あなたが税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。「事前」のご相談が有効です。e-Taxの代理送信

e-Taxの代理送信あなたのご依頼でe-Taxを利用して申告書を代理送信することができます。この場合には、あなた自身の電子証明書は不要です。会計業務

税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。補佐人として

税務訴訟において納税者の正当な権利、利益の救済を援助するため、補佐人として、訴訟代理人である弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述(出廷陳述)します。デジタル化の担い手として

税理士は、業務におけるデジタル化等に積極的に取り組むことにより、納税者の利便の向上や自らの業務の改善進歩を図るよう努めています。会計参与として

中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、「会計参与」は、株式会社の役員として、取締役と共同して、計算関係書類を作成します。

税理士は会計参与の有資格者として会社法に明記されています。

(引用元:日本税理士会連合会HP)

主な仕事内容は、確定申告書の作成や税務申告書の提出代行、税務調査立会、税務書類の作成などです。

また、税金に関する相談に乗り、節税対策や税務トラブルの解決策を提案します。

さらに、経営計画の立案や財務分析など、経営全般に関するアドバイスも行います。

税理士は、数字に強く、論理的思考力と分析力を持っている方におすすめの職業です。

また、法律や経済に関心があり、自己学習を継続的に行える方、コミュニケーション能力が高く、クライアントとの信頼関係を築ける方に向いています。

加えて、正確性と緻密性が求められる仕事なので、責任感が強く、誠実に業務に取り組める方にも適しています。

税理士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(記述式) |

| 合格率 | 21.6%(令和7年度) |

| 勉強目安 | 3,000時間 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(国税庁HP、勉強時間はスタディングの公式HPを参照)

税理士試験には、学歴や実務経験などの受験資格があります。

税理士試験は、年に1回、8月上旬~中旬に実施されています。

試験は、記述式の筆記試験のみです。

税理士試験に合格するためには、会計2科目と税法3科目の合計5科目の合格が必要です。

会計科目は簿記論と財務諸表論であり、どちらも合格する必要があります。

税法は下記の7科目であり、自分で選択して受験します。

- 所得税法

- 法人税法

- 相続税法

- 消費税法または酒税法

- 国税徴収法

- 住民税または事業税

- 固定資産税

法人税法または所得税法はいずれかの合格が必須(選択必須)であり、その他の税法科目とあわせて3科目の合格が必要です。

税理士試験は、1回の受験で5科目すべてに合格する必要はなく、1年に1科目のみ受験することもできます。

合格した科目は生涯有効であるため、自分のペースで受験できます。

税理士試験の合格率は科目によって異なりますが、全体の合格率は毎年15%~20%です。

勉強時間は個人差がありますが、全科目合格するためには、3,000時間程度必要です。

ただし、会計や法律に関する基礎知識がある方は、学習時間を短縮できる可能性があります。

また、税理士試験は1科目ごとに受験できるため、独学は可能です。

ただし、5科目合格するまでに3~5年かかることも珍しくないため、モチベーションの維持が難しいといえます。

完全独学で長期的なモチベーションを維持するのは非常にハードルが高いため、予備校や通信講座を組み合わせて学習するのがおすすめです。

税理士のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 簿財2科目セット[2026+2027年度合格目標]

法人税法[2026+2027年度合格目標]

消費税法[2026+2027年度合格目標]

相続税法[2026+2027年度合格目標]

国税徴収[2026+2027年度合格目標]

|

| 特長 |

|

| 合格実績 | 令和7年度合格者:674名 |

| 公式サイト | https://studying.jp/zeirishi/ |

(スタディングの公式サイトを基に作成)

スタディングの税理士講座は、他の大手予備校に比べると圧倒的に低価格で受講できます。

大手予備校の簿記論・財務諸表論の講座は20万円~30万円程度かかる一方で、スタディングは7万円程度です。

スタディングの低価格の秘密は、ITを活用した画期的な学習・運営システムの開発による運営コストの大幅な削減であり、教材の質にはこだわっています。

ステップアップトレーニング方式のカリキュラムを採用しており、わかりやすい講義でインプットした後に、4段階のアウトプットで徐々にレベルアップできるように設計されています。

令和6年度には360名もの合格者を輩出しており、合格実績も確かな講座です。

公認会計士

(引用元:公認会計士・監査審査会HP)

公認会計士は、企業や団体の財務諸表の監査を行い、その適正性を確認する専門家です。

公認会計士は、開業登録をしたのちに監査・会計のスペシャリストとして、独占業務である「監査」を行うほか、「会計」、「税務」、「コンサルティング」を行っている公認会計士もいます。

(引用元:日本公認会計士協会HP)

主な仕事内容は、法定監査業務として、企業の財務諸表が適正に作成されているかを確認し、監査報告書を作成することです。

また、株式上場や合併・買収などの際に、財務デューデリジェンスを行い、リスクを評価します。

さらに、経営コンサルティング、税務申告、財務アドバイザリーなど、幅広い業務に携わります。

公認会計士は数字に強く、分析力と論理的思考力を持っている方におすすめの職業です。

規律性が高く、倫理観を持って業務に取り組める方、コミュニケーション能力が高く、クライアントとの信頼関係を築ける方に向いています。

また、経済や法律に関心があり、自己学習を継続的に行える方にも適しています。

さらに、高い専門性を持つことで、キャリアアップやスキルアップにつながるため、独立開業を考えている方にもおすすめです。

公認会計士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(短答式、論文式) |

| 合格率 | 7.4%(令和7年度) |

| 勉強目安 | 3,000時間以上 |

| 独学はできるか | 非常に難しい |

(公認会計士・監査審査会HP、勉強時間はCPA会計学院の公式HPを参照)

公認会計士試験には受験資格はなく、誰でも受験できます。

公認会計士試験の短答式試験は年2回、12月と5月に実施され、論文式試験は8月に実施されています。

試験は短答式試験と論文式試験の2段階に分かれており、短答式試験に合格しなければ、論文式試験を受験できません。

短答式試験は、下記の4科目で構成されています。

- 財務会計論

- 管理会計論

- 監査論

- 企業法

論文式試験は短答式試験の合格者を対象に行われ、下記の5科目で構成されています。

- 会計学(管理会計論・財務会計論)

- 監査論

- 企業法

- 租税法

- 選択科目(経営学、経済学、民法、統計学のうち1科目)

公認会計士試験の合格率は低く、短答式試験で10%前後、論文式試験で30%前後です。

個人差が多いですが、少なくとも3,000時間以上の勉強が必要です。

1-1. 1年で合格する人の場合

公認会計士の試験に合格するために必要な勉強時間は、最も少なくて3000時間と言われています。これを1年に換算すると、1日10時間で300日になります。

1年間で合格するとなると、3000時間が一つの目安となるでしょう。

1-2. 2年以上かけて合格する人の場合

対して、2年間で合格する方は、合計では4000時間以上勉強しているのが一般的です。1年目は1500時間、2年目は2500時間ほどの勉強時間が目安になるでしょう。

これはあくまで一般論で、もっと短い勉強時間の人もいれば、5,000時間を超える人も中にはいます。

ここでは、公認会計士を目指すと決意した以上、少なくとも3,000時間以上の勉強は必要だと認識しておくとよいでしょう。

(引用元:CPA会計学院公式HP)

学生や受験に専念できる方は1年での合格も目指せますが、2年以上を想定して学習するのがおすすめです。

公認会計士試験の勉強時間の長さからわかるように、科目数と学習量が非常に多く、独学での合格は非常に難しいといえます。

また、会計制度や税制などの法改正の最新情報も把握しておく必要があるため、予備校や通信講座を利用して学習するのがおすすめです。

公認会計士のおすすめ通信講座

(引用元:資格の大原公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 2027年合格目標 2年初学者合格コース Web通信:780,000円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 令和7年度合格者数:181名 |

| 公式サイト | https://www.o-hara.jp/course/kaikeishi |

(資格の大原の公式サイトを基に作成)

資格の大原の公認会計士講座は、一発合格を狙える効率的なカリキュラムが魅力です。

インプット・アウトプットの目安や各試験対策のスタート時期などがあらかじめ設定されているため、負担を抑えながら着実にステップアップできます。

また、資格の大原はサポート体制が充実しており、通信生も一人ひとり大原の常任講師が担任として学習をサポートしてくれます。

自習室の利用や教室聴講制度など、全国に校舎がある資格の大原だからこそできるサポート体制も利用可能です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)

(引用元:日本FP協会HP)

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)は、個人の財産形成や資産運用、ライフプランニングに関する知識を証明する国家検定資格です。

FPとしての力量を測ったり、FPとしての実績や信頼を示すものとして、一般的に普及している資格や検定には、NPO法人 日本FP協会が認定する「CFP®資格」(上級資格)および「AFP資格」と、国家検定であるFP技能士(1~3級)があります。

(引用元:日本FP協会HP)

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

(引用元:日本FP協会HP)

FPの主な仕事内容は、クライアントの財務状況を分析し、資産運用、保険、税金、年金、相続などのさまざまな分野において、クライアントの目標達成のためのアドバイスを提供することです。

また、クライアントのライフイベントに合わせた資金計画の作成や、リスク管理についての提案も行います。

FPは金融機関や保険会社、コンサルティング会社などで働きたい方におすすめです。

また、数字に強く、分析力と論理的思考力を持っている方、コミュニケーション能力が高く、クライアントの要望を的確に理解できる方にも向いています。

さらに、経済や金融市場、家計管理に関心がある方にも適しています。

ファイナンシャル・プランニング技能検定の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 【3級】筆記試験(マークシート)

【2級】筆記試験(マークシート、記述式) 【1級】筆記試験(マークシート、記述式) |

| 合格率 |

|

| 勉強目安 | 【3級】80〜150時間

【2級】150〜300時間 【1級】400~600時間 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(日本FP協会HP、勉強時間はユーキャン、TACの公式HPを参照)

ファイナンシャル・プランニング技能検定試験は、年に3回、1月と5月、11月に実施されています。

また、FP試験は日本FP協会ときんざいの2団体が実施しており、学科試験は同じですが、実技試験の内容が異なるため、申込時には注意が必要です。

試験は、1級、2級、3級の3つのレベルがあり、それぞれ学ぶべき範囲や難易度が異なります。

試験形式は、筆記試験のみです。

学科試験の科目は下記の6つです。

- ライフプランニングと資金計画

- リスク管理

- 金融資産運用

- タックスプランニング

- 不動産

- 相続、事業承継

FP試験の合格率は、級によって異なりますが、1級は10%前後、2級は30%前後、3級は80%前後で推移しています。

特に1級は難易度が高く、合格するためには相当な学習時間と実務経験が必要とされています。

勉強時間の目安は、個人差がありますが、1級は400~600時間、2級は150〜300時間、3級は80〜150時間です。

FP試験の2級や3級は、合格率は比較的高めであり、勉強時間も多くはないため、独学での合格も可能です。

苦手意識がある方や効率よく学習したい方には、通信講座の利用を検討してみましょう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 |

|

| 特長 |

|

| 合格実績 | 2024年内合格報告700件以上 |

| 公式サイト | https://studying.jp/fp/ |

(スタディングの公式サイトを基に作成)

スタディングのFP講座は、1回の講義動画が30分程度であり、通勤・通学時間や隙間時間に学習しやすい教材です。

また、スマホがあればいつでもどこでも学習できるため、まとまった時間を確保できない方でも無理なく学習を進められます。

復習問題を最適なタイミングで出題してくれるAI問題復習や現在の実力を数値化してくれるAI実力スコアなど、AIが学習をサポートしてくれる機能が搭載されています。

そのため、効率的に暗記ができるだけでなく、ゲーム感覚で問題演習ができ、楽しく学習を進められるでしょう。

→スタディング公式HPでファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)講座の詳細を見る

不動産系のおすすめ国家資格

おすすめ国家資格ランキングでランクインしていた不動産系の国家資格は下記の2つです。

| 国家資格 | 概要 | 合格率 | 勉強時間 |

| 宅地建物取引士(宅建士) | 不動産の売買や賃貸借の契約に際して、重要事項の説明を行う | 18.7%(令和7年度) | 400時間~600時間 |

| 不動産鑑定士 | 不動産の売買、賃貸、交換、担保評価などの際に、不動産の価値を適正に評価する |

|

2,000時間~3,700時間 |

宅地建物取引士は不動産取引における重要な役割を担い、不動産の売買や賃貸借の契約にはなくてはならない存在です。

人気の資格であり、おすすめランキングでも1位にランクインしています。

不動産鑑定士は、不動産の価値を適正に評価する専門家であり、宅地建物取引士よりも難易度が高い国家資格です。

不動産関係の仕事をしている方には、どちらもスキルアップやキャリアアップにつながる資格であるため、取得を検討してみるとよいでしょう。

それぞれの資格について解説していきます。

宅地建物取引士(宅建士)

(引用元:不動産適正取引推進機構HP)

宅地建物取引士は、宅地建物取引業を営む際に必要不可欠な存在であり、不動産取引における重要な役割を担う国家資格です。

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。

(引用元:不動産適正取引推進機構HP)

宅建業法第35条に定める重要事項の説明、重要事項説明書への記名及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名は、宅地建物取引士が行う必要があります。

(引用元:不動産適正取引推進機構HP)

主な仕事内容は、不動産の売買や賃貸借の契約に際して、重要事項の説明を行い、契約書などに記名をすることです。

宅地建物取引士は、依頼者に対して不動産取引に関する専門的な助言を提供し、トラブルを未然に防ぐ役割も果たします。

宅地建物取引士は、不動産業界や建設業界、金融業界などで活躍したい方におすすめの資格です。

また、コミュニケーション能力が高く、人と接することが好きな方、物件の特徴を的確に説明できる方、法律や契約に関する知識を深めたい方に向いています。

宅地建物取引士の資格を取得しておくことで、企業によっては資格手当がつく場合もあるため、不動産業界で働いている方は検討する価値があります。

宅地建物取引士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(四肢択一式) |

| 合格率 | 18.7%(令和7年度) |

| 勉強目安 | 400時間~600時間 |

| 独学はできるか | 独学は可能 |

(不動産適正取引推進機構HP、勉強時間はTACの公式HPを参照)

宅地建物取引士試験には受験資格がないため、誰でも受験できます。

宅地建物取引士の国家試験は、不動産取引に関する知識を問う試験で、毎年10月に行われます。

試験は、四肢択一式の筆記試験のみで、下記の4科目があります。

- 民法等

- 宅建業法

- 法令上の制限

- その他関連知識

宅地建物取引士試験の合格率は、例年15~18%程度で推移しています。

勉強時間は個人差がありますが、400時間~600時間程度必要です。

宅建の勉強時間は一般的に、独学の場合で600時間以上、資格予備校に通う場合は400時間が目安です(※いずれも法律初学者の方の場合)。

(引用元:TAC公式HP)

宅地建物取引士試験の独学は可能ですが、予備校や通信講座を利用すると、最短合格を目指せるカリキュラムで学習できるため、勉強時間を短縮できます。

働きながら宅地建物取引士を目指している方には、予備校や通信講座の活用がおすすめです。

宅地建物取引士のおすすめ通信講座

(引用元:フォーサイト公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | バリューセット3 2026年試験対策:69,800円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 【令和7年度】

合格率:75.0%(全国平均の4倍) |

| 公式サイト | https://www.foresight.jp/takken/ |

(フォーサイトの公式サイトを基に作成)

フォーサイトの宅建士講座は、令和6年度に644名の合格者を輩出し、合格率79.3%をたたき出しています。

高い合格実績の秘密は、質の高い教材です。

フォーサイトのテキストは、合格に必要な知識のみに絞って作成されているため、最小限の学習量で合格を目指せます。

また、イラストやフローチャートなどが駆使されており、フルカラーであるため、視覚的にも理解しやすいのがポイントです。

さらに、フォーサイトは通信講座でありながら、定期的にライブ配信講義があります。

学習のペースメーカーやモチベーション維持に役立ち、通信講座でも楽しく学べます。

→フォーサイト公式HPで宅地建物取引士(宅建士)講座の詳細を見る

不動産鑑定士

(引用元:日本不動産鑑定士協会連合会HP)

不動産鑑定士は、不動産の価値を専門的に評価します。

不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、 「適正な地価」を判断します。つまり、不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用についての専門家でもあります。

不動産鑑定士はさまざまな分野で活躍しています。国や都道府県が土地の適正な 価格をー般に公表するための、地価公示や地価調査の制度をはじめとして、 公共用地の取得、相続税標準地の評価、固定資産税標準宅地の評価、裁判上の評価、会社の合併時の資産評価ならびに現物出資の評価、さらには、不動産に関するコンサルティング等、広く公共団体や民間の求めに応じて不動産鑑定士が業務を行っています。 不動産についての専門家、「不動産鑑定士」はあなたの身近で活躍し、 あなたの不動産の良き相談相手なのです。

(引用元:日本不動産鑑定士協会連合会HP)

不動産鑑定士の主な仕事内容は、不動産の売買、賃貸、交換、担保評価などの際に、不動産の価値を適正に評価し、鑑定評価書を作成することです。

また、不動産に関する相談に応じ、アドバイスを提供したり、不動産の有効活用や投資に関するコンサルティングを行ったりします。

不動産鑑定士は、不動産に関心があり、その価値を適正に判断したい方におすすめの職業です。

また、物件の特性を分析し、客観的に評価することが得意な方、コミュニケーション能力が高く、依頼者の要望を的確に理解できる方に向いています。

加えて、一定のルールに従って鑑定評価を行い、説得力のある結論を導き出す必要があるため、論理的思考力の高い方にも適しています。

不動産鑑定士の資格を取得すると、不動産に関する専門的な知識とスキルを身につけられ、独立開業や、大手不動産会社、金融機関などでの就職の選択肢があります。

不動産市場の動向を読み解く力が養われ、投資の視点も身につけられるでしょう。

不動産鑑定士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(短答式、論文式) |

| 合格率 | 短答式:36.3%、論文式:17.6%(令和7年度) |

| 勉強目安 | 2,000時間~3,700時間 |

| 独学はできるか | 難しい |

(国土交通省HP、勉強時間はTACの公式HPを参照)

不動産鑑定士試験には受験資格がなく、誰でも受験可能です。

試験では不動産の鑑定評価に関する知識と実務能力が問われ、短答式試験と論文式試験の2段階で行われます。

まず、第1次試験である短答式試験(例年5月)に合格し、次に第2次試験である論文式試験に合格する必要があります。

短答式試験は、「鑑定理論」と「行政法規」の2科目です。

論文式試験は、例年8月に短答式試験合格者を対象に行われます。

論文式試験は、下記の4科目から出題されます。

- 民法

- 経済学

- 会計学

- 不動産の鑑定評価に関する理論(鑑定理論)

短答式試験の合格の有効期限は3年間であり、短答式試験に合格した年を含めて3回論文式試験にチャレンジ可能です。

不動産鑑定士試験の合格率は、短答式試験で30~40%、論文式試験で10~20%と論文式の方が難易度が高いです。

また、勉強時間の目安は、2,000時間~3,700時間です。

不動産鑑定士試験の勉強時間は、2,000~3,700時間が一つの目安です。最短合格を狙う場合でも、最低2,000時間の勉強時間が必要となります。 受験期間の設定は1年半~2年が一般的で、1年半の期間で考えると1日あたりの勉強時間は平均5時間前後です。

(引用元:TAC公式HP)

3年間短答式試験の合格が有効であり、複数回、論文式試験にチャレンジする方もいることから、勉強時間には大きな開きがあります。

不動産鑑定士試験の独学は可能ですが、特に論文式試験の合格率は低く、勉強時間も膨大であるため、難易度が高い論文式試験対策には通信講座の利用がおすすめです。

不動産鑑定士のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 2026年度合格目標

|

| 特長 |

|

| 合格実績 | – |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/kanteishi/ |

(アガルートの公式サイトを基に作成)

アガルートの不動産鑑定士講座は、論述式試験対策のみ対応しており、論述式に絞って学習したい方にぴったりです。

アガルートでは、過去問を徹底的に分析し、論点ごとに重要度を明記したテキストと論証集で学習できます。

優先順位がつけやすく、メリハリをもって取り組めます。

また、テキストと論証集の回転学習のみで完結できるため、大量の答練は必要ありません。

効率的に学習できるカリキュラムで最短合格を目指せます。

電気系、環境・工業系のおすすめ国家資格

おすすめ国家資格ランキングでランクインしていた電気系、環境・工業系の国家資格は下記の3つです。

| 国家資格 | 概要 | 合格率 | 勉強時間 |

| 第二種電気工事士 | 一般住宅や小規模店舗などにおける電気工事に携われる | 71.5%(令和7年度 下期・技能) | 200時間程度 |

| 危険物取扱者 | ガソリンや灯油、軽油などの危険物を扱う業務に携われる | 令和6年度

|

|

| 衛生管理者 | 職場の環境管理、労働者の健康管理、労働衛生教育の実施など、労働衛生全般に関する業務を行う | 令和6年度

|

第一種衛生管理者:100時間

第二種衛生管理者:60時間 |

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗などにおける電気工事ができる資格です。

専門的な国家資格ですが、受験資格はなく、安定を求めている方におすすめです。

危険物取扱者は危険物を安全に取り扱うための国家資格であり、ガソリンスタンドや化学工場だけでなく、物流や建設などの分野でも需要があります。

一定量以上の危険物を所有する工場や施設では、設置しなければならない資格であるため、就職・転職の際にも役立ちます。

衛生管理者は、職場における労働者の健康と安全を守るために必要な資格です。

50名以上が勤務する事業場には設置することが義務付けられているため、さまざまな業界で必要とされます。

第二種電気工事士は実務経験を通して一生使えるスキルが身につき、危険物取扱者と衛生管理者は設置義務があるため、いずれも仕事に役立つ資格です。

独学が可能な資格ばかりですが、効率よく学習したい方や苦手意識がある方におすすめの通信講座も紹介しているので、ぜひ検討してみてください。

第二種電気工事士

(引用元:電気技術者試験センター)

第二種電気工事士は、一般住宅や小規模店舗などにおける電気工事に携われます。

ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るために工事の内容によって、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。

その資格のある人を電気工事士といいます。電気工事士の資格には、第一種と第二種の2種類があります。

第一種 :第二種の範囲と最大電力500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できます。

第二種: 一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の工事に従事できます。

(引用元:電気技術者試験センターHP)

主な仕事内容は、屋内の電気配線工事、照明器具や電気設備の取り付け・取り替え工事、エアコンや太陽光発電システムの設置工事など、600V以下の低圧電気工事全般に及びます。

また、電気工事に関する設計や見積もり、お客様への説明なども行います。

第二種電気工事士は、手先の器用さとともに、電気の知識や安全に対する意識の高さが求められる仕事です。

また、物事を論理的に考え、図面を読み解く能力が必要とされるため、工学的なセンスを持った方に向いています。

加えて、電気という現代社会に欠かせないインフラに直接携わる仕事であり、経験を積めばスキルは蓄積されるため、安定を求める方にもおすすめです。

第二種電気工事士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 学科試験(四肢択一)、技能試験 |

| 合格率 | 71.5%(令和7年度下期・技能試験) |

| 勉強目安 | 200時間程度 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(電気技術者試験センターHP、勉強時間はユーキャンの公式HPを参照)

第二種電気工事士は専門的な国家資格ですが、試験に受験資格はなく、誰でも受験可能です。

第二種電気工事士試験は、毎年2回、5月と10月に学科試験、7月と12月に技能試験が行われます。

学科試験の合格者のみ、技能試験の受験資格が与えられます。

学科試験は四肢択一形式で出題され、出題内容は下記の通りです。

- 電気に関する基礎理論

- 配電理論及び配線設計

- 電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具

- 電気工事の施工方法

- 一般用電気工作物の検査方法

- 配線図

- 一般用電気工作物の保安に関する法令

電気理論、配電理論、工事方法、法令など、電気工事に関する基礎知識が問われます。

技能試験は配線図を基に、実際の電気配線作業を行う実技試験です。

第二種電気工事士試験で求められる技能は下記であり、接続部の導通性や絶縁性、作業の正確さなどが評価されます。

- 電線の接続

- 配線工事

- 電気機器及び配線器具の設置

- 電気機器・配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法

- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け

- 接地工事

- 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定

- 一般用電気工作物の検査

- 一般用電気工作物の故障箇所の修理

第二種電気工事士試験の合格率は、学科試験が例年60%前後で、技能試験が70%前後と比較的高い水準にあります。

勉強時間の目安は、個人差がありますが、200時間程度です。

第二種電気工事士試験に合格するために必要な勉強時間は学科試験と技能試験あわせて200時間程度が目安です。「1日1時間×週6日×8カ月」くらいのペースが目安です。基礎知識がある人は、これよりも短い期間で合格を目指すことが可能です。

(引用元:ユーキャン公式HP)

第二種電気工事士試験は講座受講などの要件はないため、独学での取得は可能です。

学科試験対策は、教科書や過去問題集を中心に学習を進められますが、技能試験は、電気工事の基本的な技能を身につける必要があるため、独学のみでは難しい面があります。

専門学校や職業訓練校などで、実技指導を受けることも視野に入れておくとよいでしょう。

第二種電気工事士のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 第二種電気工事士講座(本科コース):64,000円(税込) ※キャンペーン価格:59,000円(税込)【2月19日まで】 |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 10年間の合格者:累計4,452名 |

| 公式サイト | https://www.u-can.co.jp/電気工事士 |

(ユーキャンの公式サイトを基に作成)

ユーキャンの第二種電気工事士講座は10年間で4,452名もの合格者を輩出している、合格実績の確かな講座です。

テキストは図解やイラストがふんだんに使用されており、文系や初学者の方でもわかるように丁寧に解説されています。

また、技能試験対策の動画や練習用の材料も含まれているため、通信講座でも手を動かしながらトレーニングできます。

制作した施工物は添削してもらえるため、技術がしっかりと身につく魅力的な講座です。

危険物取扱者

(引用元:消防試験研究センターHP)

危険物取扱者は、ガソリンや灯油、軽油などの危険物を安全に取り扱うための国家資格です。

危険物取扱者の業務

甲種危険物取扱者は全類の危険物、乙種危険物取扱者は指定の類の危険物について、取り扱いと定期点検、保安の監督ができます。又甲種もしくは乙種危険物取扱者が立ち会えば危険物取扱者免状を有していない一般の者も、取り扱いと定期点検を行うことができます。 丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、取り扱いと定期点検ができます。

(引用元:消防試験研究センターHP)

主な仕事内容は、ガソリンスタンドでの給油作業、化学工場での危険物の製造・運搬・貯蔵、建設現場での重機への燃料補給など、さまざまな業種で危険物を扱う業務に携わります。

また、危険物施設の管理や点検、安全対策の立案・実行なども行います。

一定量以上の危険物を所有する工場や施設では、設置することが義務付けられているため就職に役立つ資格です。

危険物取扱者を必要とする施設

一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。

(引用元:消防試験研究センターHP)

ガソリンスタンドや化学工場だけでなく、物流、建設、自動車整備など、さまざまな分野で需要があります。

危険物取扱者は、安全意識が高く、注意力と集中力を持続できる方に向いている資格です。

また、定められたルールを厳守し、細心の注意を払って作業を行うことが求められます。

さらに、物理・化学の基礎知識が必要であり、非常時の冷静な判断力と行動力も求められるため、理工系の素養がある方におすすめです。

危険物取扱者験の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(五肢択一式または四肢択一式) |

| 合格率 | 令和6年度

|

| 勉強目安 | 【甲種】70時間~80時間程度

【乙種】40時間~60時間程度 【丙種】20時間~30時間程度 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(消防試験研究センターHP、勉強時間はフォーサイトの公式HPを参照)

危険物取扱者試験は、各地で毎年2回以上開催されています。

甲種、乙種、丙種の3つの種類があり、それぞれ取り扱える危険物の範囲が異なります。

試験形式は、筆記試験のみで五肢択一式または四肢択一式のマークシート形式です。

試験科目は下記の3つです。

- 危険物に関する法令

- 物理学及び化学

- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

危険物取扱者試験の合格率は、種類によって異なり、甲種は約30%、乙種は約30~70%、丙種は約50%です。

特に甲種は、高度な知識が求められるため、合格率が低い傾向にあります。

勉強時間の目安は、個人差がありますが、甲種で70時間~80時間程度、乙種で40時間~60時間程度、丙種で20時間~30時間程度です。

ただし、化学や物理の基礎知識がある方は、学習時間を短縮できる可能性があります。

危険物取扱者試験の独学は可能ですが、化学の基礎知識に不安がある方は通信講座の利用がおすすめです。

危険物取扱者のおすすめ通信講座

(引用元:スタディング公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 危険物取扱者 乙種4類合格コース[2026年合格目標]:5,940円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | – |

| 公式サイト | https://studying.jp/kikenbutsu/ |

(スタディングの公式サイトを基に作成)

スタデングの危険物取扱者講座は、6,000円未満という圧倒的な低価格で受講できる講座です。

教材の質はそのままに、ITツールを活用することで運営コストを大幅に削減し、低価格を実現しています。

危険物取扱者試験で役立つのが法令暗記ツールです。

法令問題では法律用語の暗記が必須であり、参考書などを見ながら暗記していくのは大変です。

スタディングでは、法令の概要や勉強法を講座で学んだあとに法令暗記ツールを用いて暗記できるため、自分で暗記事項をまとめる必要もありません。

隙間時間を活用して、短期間で合格を目指したい方にはスタディングがおすすめです。

衛生管理者

(引用元:安全衛生技術試験協会HP)

衛生管理者は、職場における労働者の健康と安全を守るための国家資格です。

常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のうちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。

第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。

第二種衛生管理者免許を有する者は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。

主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。

(引用元:安全衛生技術試験協会HP)

主な仕事内容は、職場の環境管理、労働者の健康管理、労働衛生教育の実施など、労働衛生全般に関する業務を行います。

具体的には、作業環境の測定や改善、健康診断の実施と事後措置、安全衛生委員会の運営、労働災害の防止対策などに携わります。

衛生管理者は、労働者の健康と安全に対する意識が高く、コミュニケーション能力を持つ方に向いている資格です。

労働者の健康状態を把握し、適切な措置を講じるためには、労働者との信頼関係が不可欠です。

また、50人以上の労働者が常に勤務している事業場は、必ず衛生管理者を選任しなければならないため、物流倉庫や工場、病院、宿泊施設など、さまざまな業種から需要があります。

資格取得後は、企業の総務部や人事部、専門の衛生管理部門などで活躍できます。

衛生管理者の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(五肢択一式) |

| 合格率 | 令和6年度

【第一種衛生管理者】46.3% 【第二種衛生管理者】49.8% |

| 勉強目安 | 【第一種衛生管理者】100時間

【第二種衛生管理者】60時間 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(安全衛生技術試験協会HP、勉強時間はアガルートの公式HPを参照)

衛生管理者試験は、第一種と第二種に分かれており、各地で毎月行われる国家試験です。

第一種は全ての業種、第二種は一定の業種において、衛生管理者として必要な資格です。

試験形式は、第一種、第二種ともに筆記試験のみで、五肢択一式問題が出題されます。

衛生管理者試験は、下記の3分野から構成されます。

- 労働衛生

- 関係法令

- 労働生理

第二種では「有害業務」が出題範囲に含まれておらず、出題数も少ないです。

衛生管理者試験の合格率は、第一種が約40%、第二種が約50%程度です。

ただし、年度によって多少の変動があります。

勉強時間の目安は、個人差がありますが、第一種で100時間、第二種で60時間程度です。

衛生管理者の試験対策に必要な勉強時間は、第一種が100時間、第二種が60時間といわれています。

ただし、労働安全衛生法などを勉強したことがある人にとってはもっと少なくて済むでしょうし、まったく知見の無い人だとこの位では足りないかもしれません。

(引用元:アガルート公式HP)

ただし、労働安全衛生法などの基礎知識がある方は、学習時間を短縮できる可能性があります。

衛生管理者試験の独学は可能ですが、自分で計画的に学習を進める必要があります。

スケジュール管理が苦手な方やモチベーション維持に不安がある方は、通信講座の利用も検討してみるとよいでしょう。

衛生管理者のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 会社名 | アガルート |

| 講座名・価格 | 衛生管理者試験/第一種対策講座(2025年10月公表問題対応版):29,480円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | – |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/eisei_kanri/ |

(アガルートの公式サイトを基に作成)

アガルートの衛生管理者試験講座は、最短1ヶ月での一発合格を目指せます。

テキストと過去問題集のみで合格に必要な知識のインプット・アウトプットができ、効率よく学習できます。

教材は全て最新の出題傾向が反映されているため、安心して利用可能です。

また、講義動画は1チャプター10分~20分という短さであり、通勤時間や休み時間に気軽に学習できます。

忙しい社会人の方でも、無理なく学習を進められる環境が整っているため、隙間時間の学習だけでも十分合格を目指せます。

IT系のおすすめ国家資格

おすすめ国家資格ランキングでランクインしていたIT系の国家資格は下記の3つです。

| 国家資格 | 概要 | 合格率 | 勉強時間 |

| ITパスポート | ITに関する基礎的な知識や技能を証明する国家試験 | 49.6%(令和7年4月~令和7年12月) | 150時間 |

| 基本情報技術者 | ITエンジニアとしての基礎知識と技能を証明する国家資格 | 35.1%(令和6年度12月) | 200時間 |

| 応用情報技術者 | ITエンジニアとしてより高度な知識と技能を証明する国家資格 | 24.5%(令和7年秋期) | 約500時間 |

いずれも情報処理技術試験に含まれており、ITに関する知識のを証明できる資格です。

ITパスポートは最も難易度の低いレベル1、基礎情報技術者はレベル2、応用情報技術者はレベル3に分類されています。

情報処理について学んだことがなく、IT系の国家資格に初めてチャレンジする方は難易度が低いITパスポートから取得するのがおすすめです。

試験によって求められるレベルが異なるため、自分に合った国家試験にチャレンジしましょう。

ITパスポート

(引用元:独立行政法人情報処理推進機構HP)

ITパスポートは、ITに関する基礎的な知識や技能を証明する国家試験です。

iパスは、ITを利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えておくべきITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。

具体的には、新しい技術(AI、ビッグデータ、IoT など)や新しい手法(アジャイルなど)の概要に関する知識をはじめ、経営全般(経営戦略、マーケティング、財務、法務など)の知識、IT(セキュリティ、ネットワークなど)の知識、プロジェクトマネジメントの知識など幅広い分野の総合的知識を問う試験です。

ITを正しく理解し、業務に効果的にITを利活用することのできる“IT力”が身につきます。

(引用元:ITパスポート試験HP)

ITパスポートは情報処理技術試験に含まれており、その中でも最も難易度が低いため、ITパスポートを足がかりに、より専門的なIT資格にチャレンジできます。

ITパスポートは、ITに興味がある方やIT業界で働きたい方、IT知識を業務に活かしたい方におすすめの資格です。

特に、学生や社会人の初学者にとって、ITの基礎知識を体系的に学べる良い機会となります。

また、ITの知識は業種を問わず、あらゆる仕事で役立つため、ITの専門家ではなくても、ITリテラシーを身につけたいすべての方におすすめです。

ITパスポートの試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | CBT方式(四肢択一) |

| 合格率 | 49.6%(令和7年4月~令和7年12月) |

| 勉強目安 | 150時間 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(独立行政法人情報処理推進機構HP、勉強時間はユーキャンの公式HPを参照)

ITパスポート試験は受験資格がなく、誰でも受験できます。

試験はCBT方式で実施され、好きなタイミングで受験可能です。

パソコンで出題された問題に回答する形式であり、マウスとキーボードを使用して解答します。

試験内容は下記の3分野に分かれています。

- ストラテジ系(経営全般)

- マネジメント系(IT管理)

- テクノロジ系(IT技術)

ITパスポート試験の合格率は、例年50%前後で推移しています。

ただし、受験者の属性や受験時期によって合格率は異なります。

勉強時間は150時間程度を目安にして、3ヶ月~4ヶ月後の試験を目標に勉強を始めるのがおすすめです。

ITパスポート試験に必要な勉強時間は平均して150時間ほどと言われます。1日1.5時間ほどの学習を3ヵ月ほど続けた場合の時間に相当します。

ただし、IT知識の有無によっても必要な勉強時間が変わってくるため、注意が必要です。IT知識のない人の場合は180時間、基礎知識がある場合は100時間が目安です。

(引用元:ユーキャン公式HP)

ただし、IT関連の基礎知識がある方や、学習習慣がある方は、より短い時間で合格できる可能性があります。

ITパスポート試験は、難易度が高くないため独学が可能です。

もし、自己管理が苦手な方やテキスト選びに苦戦する場合は、通信講座の利用も検討してみましょう。

ITパスポートのおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | ITパスポート合格コース【2026年合格目標】:8,500円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 令和5年度合格体験談803名掲載 |

| 公式サイト | https://studying.jp/itpassport/ |

(スタディングの公式サイトを基に作成)

スタディングのITパスポート試験講座は、8,000円未満で受講できる圧倒的な低価格設定の講座です。

ITパスポート試験に必要な知識を習得でき、インプット・アウトプットの反復学習がしやすいように設計されています。

また、スマホ一台で学習が完結するため、隙間時間に効率よく学習可能です。

ゲーム感覚で解ける問題集やAIが学習スコアを表示してくれる機能など、楽しく学べる工夫もされています。

そのため、ITにこれから強くなりたいと考えている初学者の方におすすめです。

基本情報技術者

(引用元:独立行政法人情報処理推進機構HP)

基本情報技術者は、ITエンジニアとしての基礎知識と技能を証明する国家資格です。

業務と役割

上位者の指導の下に、次のいずれかの役割を果たす。

- 組織及び社会の課題に対する、ITを活用した戦略の立案、システムの企画・要件定義に参加する。

- システムの設計・開発、汎用製品の最適組合せ(インテグレーション)によって、利用者にとって価値の高いシステムを構築する。

- サービスの安定的な運用の実現に貢献する。

(引用元:情報処理推進機構HP)

システムエンジニアやプログラマーなどのITエンジニアが、理解しておくべき知識を体系的に学べるため、ITエンジニアを目指す方、IT分野で活躍したい方におすすめの資格です。

基本情報技術者試験は、IT業界で活躍するために必要不可欠な知識を網羅的に学べ、試験の学習を通じて、以下のような幅広い知識を身につけられます。

- コンピュータやシステムの基本的な動作原理

- データベース、ネットワーク、セキュリティなどの基礎知識

- システムやソフトウェア開発の流れと、開発過程で考慮すべきポイント

- 企業経営やマネジメントに関する知識

情報処理分野だけでなく、経営やマネジメントの知識も問われるため、IT業界で仕事をする上で必要とされる総合的なスキルを修得できます。

基本情報技術者試験に合格することで、IT業界で活躍するための土台となる知識を身につけ、自身のキャリアアップに役立てられるでしょう。

また、ITリテラシーを体系的に学習して、ITを活用していきたい方にも向いています。

基本情報技術者の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | CBT方式 |

| 合格率 | 35.1%(令和6年度12月) |

| 勉強目安 | 200時間 |

| 独学はできるか | 独学でも可能 |

(独立行政法人情報処理推進機構HP、勉強時間はTACの公式HPを参照)

基本情報技術者試験はCBT方式であり、通年で受験できます。

全国の試験会場で受験でき、自分の都合やスケジュールに合わせて受験可能です。

基本情報技術者試験は科目A試験と科目B試験に分かれており、科目A試験は四肢択一式、科目B試験は多肢択一の長文読解式です。

科目A試験の出題範囲はITパスポート試験と同様で、下記の3分野に分かれています。

- ストラテジ系(経営全般)

- マネジメント系(IT管理)

- テクノロジ系(IT技術)

科目B試験の出題範囲は、「情報セキュリティ関連」と「アルゴリズムとプログラミング(疑似言語)」です。

科目A試験と科目B試験は同日受験する必要があります。

本情報技術者試験は令和2年度からCBT方式へ変わり、合格率は平均40%前後で推移しています。

勉強時間の目安は、約200時間です。

基本情報技術者試験はエンジニアになるための登竜門とされています。勉強時間の平均は200時間ほどであり、しっかりと対策をおこなうべき試験です。

(引用元:TAC公式HP)

ただし、ITの基礎知識がある方は、より短い時間で合格できる可能性があります。

基本情報技術者試験の独学は可能ですが、情報処理に苦手意識がある方は、問題解決に時間がかかることがあるため、通信講座の利用がおすすめです。

基本情報技術者のおすすめ通信講座

(引用元:資格の大原公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 基本情報技術者 合格コース(科目A免除制度対象)Web通信:86,900円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | – |

| 公式サイト | https://www.o-hara.jp/course/joho |

(資格の大原の公式サイトを基に作成)

資格の大原の基本情報技術者講座には、科目A免除制度対象のコースがあります。

対象コースを受講し、修了試験に合格など認定要件をクリアすれば、本試験の科目A試験が免除されます。

免除されると、科目B試験のみに集中できるため、短期合格も目指せるでしょう。

また、資格の大原はサポートが手厚いのも魅力です。

わからないことがあればweb会議システムを使ってマンツーマンで質問できたり、自習室を利用できたりと、通信講座でも通学のようなサポートが受けられます。

応用情報技術者

(引用元:独立行政法人情報処理推進機構HP)

応用情報技術者は、基本情報技術者の上位資格であり、ITエンジニアとしてより高度な知識と技能を証明する国家資格です。

業務と役割

独力で次のいずれかの役割を果たす。

- 組織及び社会の課題に対する、ITを活用した戦略の立案、システムの企画・要件定義を行う。

- システムの設計・開発、汎用製品の最適組合せ(インテグレーション)によって、利用者にとって価値の高いシステムを構築する。

- サービスの安定的な運用を実現する。

(引用元:情報処理推進機構HP)

応用情報技術者は、ITを活用した戦略立案や信頼性と生産性の高いシステムの構築が求められます。

さらに、チームメンバーの育成なども応用情報技術者の役割です。

資格を取得することで、基本情報技術者よりもITについての網羅的な知識が身につきます。

また、応用情報技術者は難易度も知名度も高いため、IT企業では資格手当などが出る場合や就職・転職で有利になる場合があります。

収入アップやキャリアアップを目指している方にもおすすめの資格です。

応用情報技術者の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(四肢択一、記述式) |

| 合格率 | 24.5%(令和7年秋期) |

| 勉強目安 | 約500時間 |

| 独学はできるか | 独学でも可能 |

(独立行政法人情報処理推進機構HP、勉強時間はTACの公式HPを参照)

応用情報技術者試験には受験資格がなく、誰でも受験できる国家試験です。

試験は年に2回、4月と10月に実施されます。

試験は多肢選択式の午前試験と記述式の午後試験の2部構成で行われ、基本情報技術者試験よりも高度な内容が出題されます。

午前試験は、下記のように基本情報技術者試験と同様の出題範囲ですが、より専門的な知識が問われます。

- ストラテジ系(経営全般)

- マネジメント系(IT管理)

- テクノロジ系(IT技術)

午後試験は下記の13分野の中から11問出題され、その中から5問を解答します。

- 経営戦略

- 情報戦略

- 戦略立案・コンサルティングの技法

- システムアーキテクチャ

- サービスマネジメント

- プロジェクトマネジメント

- ネットワーク

- データベース

- 組込みシステム開発

- 情報システム開発

- プログラミング

- 情報セキュリティ

- システム監査

情報セキュリティのみ、必須解答の問題です。

応用情報技術者試験の合格率は、例年20%前後であり、高度な知識と技能が求められる難関試験として知られています。

勉強時間の目安は、500時間程度です。

応用情報技術者の合格に必要な勉強時間は、情報処理技術者試験の未経験者であれば500時間程度といわれています。プログラマーやシステムエンジニアなどの実務経験者や、基本情報技術者試験の合格者であれば、基礎知識を習得しているため、200時間程度の勉強時間で合格できるといわれています。

未経験者の500時間という勉強時間は、毎日2時間以上した場合、最低でも約7ヶ月以上の継続が必要です。200時間の場合でも、3ヶ月程度はかかります。

(引用元:TAC公式HP)

ただし、基本情報技術者の知識がある方や、実務経験が豊富な方は、200時間程度の勉強時間で合格できる可能性があります。

応用情報技術者試験の独学は可能ですが、合格率からわかるようにIT関連の資格ではトップレベルの難易度です。

そのため、効率よく勉強したい方や最短合格を目指している方は通信講座の利用がおすすめです。

応用情報技術者のおすすめ通信講座

(引用元:スタディング公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 応用情報技術者 合格コース:49,500円(税込) 応用情報技術者 初学者コース:54,800円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 2024年度合格者の声:164名 |

| 公式サイト | https://studying.jp/oyojoho/ |

(スタディングの公式サイトを基に作成)

スタディングの応用情報技術者講座は、164名もの2024年度の合格者の声が掲載されている合格実績のある講座です。

スタディングでは最短合格できるように、出題される可能性の低い論点をカットして学習できます。

そのため、難易度の高い午後試験の対策に時間を確保できます。

また、スタディングでは午後試験対策として、問題文読解のスキルをレクチャーしてもらえ、厳選された過去問での演習もできます。

通信講座でも記述問題もしっかりと対策できるように設計されているため、安心して学習可能です。

介護・福祉系のおすすめ国家資格

おすすめ国家資格ランキングでランクインしていた介護・福祉系の国家資格は下記の4つです。

| 国家資格 | 概要 | 合格率 | 勉強時間 |

| 保育士 | 保育所や児童福祉施設などで、子どもの保育と健全な発達を支援する | 26.3%(令和6年度) | 90時間〜150時間 |

| 介護福祉士 | 高齢者や障がい者など、支援を必要とする方々の日常生活を援助する | 78.3%(令和6年度) | 約250時間 |

| 社会福祉士 | 福祉に関する専門的な知識と技術を用いて、支援を必要とする方々の生活課題を解決し、自立を促進する | 56.3%(令和6年度) | 約300時間 |

| 登録販売者 | 薬局や薬店で一般用医薬品を販売する | 45.8%(令和6年度) | 200時間~300時間 |

保育士は、保育園や児童福祉施設などで子どもの保育や教育を行います。

子どもが好きで、子どもの成長と発達に関心がある方におすすめの資格です。

介護福祉士は、高齢者や障がい者の身体的・精神的サポートを行います。

超高齢社会においては非常に需要の高い資格であり、就職先も多岐にわたります。

社会福祉士は、福祉に関する専門的な知識を持ち、福祉制度の利用や生活問題の解決をサポートする資格です。

高齢者、障がい者、子育て家庭など、幅広い対象者に対応します。

登録販売者は、薬局やドラッグストアで一般用医薬品の販売や相談対応が可能です。

医薬品の適切な使用方法や注意点を説明し、地域住民の健康維持に貢献できます。

いずれの資格も、ケアの対象者や相談者などに寄り添う必要があるため、高いコミュニケーション力が必要とされる資格です。

コミュニケーション力に自信がある方や福祉・介護分野に興味がある方は、自分に合った資格はないか資格の詳細をチェックしてみてください。

保育士

(引用元:全国保育士養成協議会HP)

保育士は、保育所や児童福祉施設などで、子どもの保育と健全な発達を支援する専門職です。

保育士は乳児から小学校入学前の保育を必要とする子どもを預かり、保護者に代わり子育てを実践することが仕事の中心です。

保育所では、朝、子どもの健康状態に気をつけながら受けいれ、年齢や発達にあわせた遊びや活動、生活等の体験を通した総合的な関わりの中で成長の援助を行っています。

また、保育所保育指針に基づいた「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5領域に配慮しながら、相互の関連をもち、養護と教育が一体となって豊かな人間性をもった子どもの育成を図っています。

(引用元:全国保育士会HP)

主な仕事内容は、子どもの年齢や発達段階に応じた遊びや活動の計画と実施、基本的な生活習慣の指導、健康管理、安全管理などです。

また、保護者との連携を図り、子育ての相談に乗ることも重要な役割です。

子どもの個性を尊重しながら、豊かな人間性と社会性を育むために、創意工夫を凝らした保育を行います。

保育士は子どもが好きで、子どもの成長と発達に関心がある方におすすめの資格です。

保育現場では、子どもの気持ちを理解し、寄り添える共感力と優しさ、コミュニケーション能力が求められます。

また、子どもの安全を守るために、状況判断力と行動力、責任感が必要です。

体力があり、明るく活発な性格の方、保育の知識と技術を学ぶ意欲のある方に向いています。

保育士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(マークシート)、実技試験 |

| 合格率 | 26.3%(令和6年度) |

| 勉強目安 | 90時間〜150時間 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(こども家庭庁HP、勉強時間はアガルートの公式HPを参照)

保育士の養成学校を卒業していない方でも、保育士試験に合格すれば資格を取得できます。

受験資格は最終学歴ごとに細かく定められており、大学、短大、専門学校卒の方は保育士とは関係のない学部や学科の出身でも受験資格があります。

保育士試験は、毎年2回実施される国家試験です。

筆記試験は、下記の8教9科目で構成されています。

- 保育の心理学

- 保育原理

- 子ども家庭福祉

- 社会福祉

- 教育原理

- 社会的養護

- 子どもの保健

- 子どもの食と栄養

- 保育実習理論

筆記試験の全科目に合格すると、実技試験を受験できます。

実技試験は下記の3分野の中で2分野を選択して受験します。

- 音楽に関する技術

- 造形に関する技術

- 言語に関する技術

保育士試験の合格率は、例年20%前後で推移しています。

勉強時間の目安は、90時間〜150時間です。

保育士試験の合格に必要な勉強時間は、90時間〜150時間と言われています。

1日1時間勉強した場合、約3〜5ヶ月で到達できる計算になります。

(引用元:アガルート公式HP)

保育士試験の合格率が低い理由の一つが、筆記試験で9科目すべて6割以上得点する必要があることです。

ただし、合格した科目は3年間有効であるため、2年~3年をかけて取得するのもよいでしょう。

保育士試験の独学は可能ですが、幅広い科目の知識が求められるため、効率的に学習を進める必要があります。

そのため、限られた時間の中で資格取得を目指している方や自分で計画を立てるのに不安がある方は、通信講座の利用がおすすめです。

保育士のおすすめ通信講座

(引用元:ヒューマンアカデミー通信講座公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 保育士資格通信講座(eラーニング12ヶ月コース): 26,500円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 合格率:68.9%(2018年) |

| 公式サイト | https://www.tanomana.com/hoikushi/ |

(ヒューマンアカデミー通信講座の公式サイトを基に作成)

ヒューマンアカデミー通信講座の保育士講座は、合格に必要な知識のみに絞って学習できるため、最短6ヶ月で合格を目指せます。

隙間時間で学習できるeラーニングシステムが充実しており、5分間で動画が視聴できたり、スマホで問題演習ができたりと、無理なく学習できる環境が整っています。

また、実技試験対策として講義映像や添削が付いているのも魅力です。

ピアノ演奏や絵本の読み聞かせ、絵画のデータを送付すれば、講師がフィードバックしてくれます。

また、直接講師が実技指導をしてくれるオンラインセミナーも開催されるため、万全の態勢で実技試験に臨めます。

→ヒューマンアカデミー通信講座(たのまな)公式HPで保育士講座の詳細を見る

介護福祉士

(引用元:社会福祉振興・試験センターHP)

介護福祉士は介護系唯一の国家資格であり、高齢者や障がい者など、支援を必要とする方々の日常生活を援助する専門職です。

介護福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。 介護福祉士は、同法第2条第2項において『介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。』と位置づけられています。

介護福祉士資格は、介護を必要とする方がたのさまざまな生活行為・生活動作を支援し、支える知識と技術を有する介護の専門資格として認知されています。

(引用元:全国社会福祉協議会HP)

介護福祉士は、おもにホームヘルパー(訪問介護員)や、特別養護老人ホーム、身体障害者施設等の社会福祉施設の介護職員として介護業務にあたっています。また、介護業務のほか、在宅介護の場合は介護方法や生活動作に関する説明、介護に関するさまざまな相談にも対応しています。

ホームヘルパーや施設の介護職員に対し、介護利用者の自立支援を目標においた介護の実践、また、医師や看護師との連携が求められる現在、介護の専門知識・技術をもつ介護福祉士資格の重要性はますます高まっており、施設職員等の資格取得率も向上しています。

(引用元:全国社会福祉協議会HP)

主な仕事内容は、入浴や食事、排泄などの身体介護、掃除や洗濯などの生活援助、利用者の健康状態の観察と記録、リハビリテーションの補助などです。

また、利用者やその家族との信頼関係を築き、精神的なサポートを行うことも重要な役割です。

介護福祉士は利用者の尊厳を守り、その人らしい生活を支援するために、個別のニーズに応じた介護サービスを提供します。

介護福祉士は、人との関わりが好きで、思いやりと共感力を持つ方におすすめの資格です。

利用者の気持ちを理解し、寄り添える傾聴力とコミュニケーション能力が求められます。

また、体力と観察力、柔軟性を持ち、状況に応じて臨機応変に対応できる方が向いています。

介護福祉士は、超高齢社会における福祉・介護サービスの需要増加に伴い、就職先も多岐にわたり、今後も需要の高い資格です。

介護福祉士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(五肢択一) |

| 合格率 | 78.3%(令和6年度) |

| 勉強目安 | 約250時間 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(厚生労働省HP、勉強時間はアガルートの公式HPを参照)

介護福祉士国家試験は毎年1回、1月に実施されます。

受験資格は、介護福祉士養成施設の卒業者や実務経験者などがあります。

試験形式は筆記試験のみで、五肢択一式問題です。

試験科目は、下記の12科目と総合問題から出題されます。

- 人間の尊厳と自立

- 人間関係とコミュニケーション

- 社会の理解

- 介護の基本

- コミュニケーション技術

- 生活支援技術

- 介護過程

- 発達と老化の理解

- 認知症の理解

- 障害の理解

- こころとからだのしくみ

- 医療的ケア

介護福祉士国家試験の合格率は、例年70%~80%で推移しています。

勉強時間の目安は個人差がありますが、約250時間です。

介護福祉士国家試験の、勉強時間は目安として約250時間と言われています。

(引用元:アガルート公式HP)

試験の3ヶ月~6ヶ月前に勉強を始めるのがおすすめです。

介護福祉士国家試験の独学は可能ですが、出題される範囲が広いため、計画的に学習を進める必要があります。

自己管理に不安がある方は、通信講座も検討してみましょう。

介護福祉士のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 介護福祉士講座:49,800円(税込) |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 10年間の合格者:14,500名以上 |

| 公式サイト | https://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/1364/ |

(ユーキャンの公式サイトを基に作成)

ユーキャンの介護福祉士講座は、10年間で14,500名もの合格者を輩出している実績のある講座です。

受講生の98%は働きながら資格取得を目指して学習しており、隙間時間で学習しやすいように工夫されています。

スマホ学習にも対応しており、隙間時間に視聴できる動画講義やWebテストがあるため、忙しい方でも無理なく学習を続けられます。

また、ユーキャンのテキストは合格に必要な知識が凝縮されており、1レッスン数ページであるため、隙間時間にも進めやすい設計です。

イラストや図解などがふんだんに使用されているため、視覚的にも理解しやすいでしょう。

社会福祉士

(引用元:社会福祉振興・試験センターHP)

社会福祉士は、福祉に関する専門的な知識と技術を用いて、支援を必要とする方々の生活課題を解決し、自立を促進する専門職です。

社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」にもとづく国家資格です。社会福祉士は、同法第2条第1項において『社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整、その他の援助を行うことを業とする者をいう。』と位置づけられています。

社会福祉士は、福祉の相談援助に関する高度な専門知識・技術を有し、福祉や医療の相談援助の場において重要な役割を担っています。

(引用元:全国社会福祉協議会HP)

社会福祉士として福祉の職場で働く人びとの多くは、社会福祉協議会や社会福祉施設、病院、地域包括支援センター等でソーシャルワーク実践に取り組んでいます。具体的には、在宅・施設で生活している方がたの相談に応じ、必要な助言や利用可能な制度・サービスの紹介をはじめ、サービスの利用調整や関係者間の連絡など、相談者を支え、その抱える課題を解決するためにさまざまな仕事をしています。

(引用元:全国社会福祉協議会HP)

主な仕事内容は、高齢者、障がい者、児童、生活困窮者などに対する相談援助、ケアプランの作成、関係機関との連携・調整などです。

社会福祉士は相談者の尊厳を守り、その人らしい生活を実現するために、個別のニーズに応じた支援を提供します。

少子高齢化の進展に伴い、福祉サービスの需要が高まっているため、社会福祉士の活躍の場が広がっています。

社会福祉士は、福祉に関心があり、人の役に立ちたいという思いを持つ方におすすめの資格です。

社会福祉士は相談者の話を聞くことから始まるため、相談者の気持ちを理解し、共感できる傾聴力とコミュニケーション能力が求められます。

また、福祉の知識と技術を学ぶ意欲があり、社会や地域に貢献したい方にも適しています。

社会福祉士の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(五肢択一) |

| 合格率 | 56.3%(令和6年度) |

| 勉強目安 | 約300時間 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(厚生労働省HP、勉強時間はユーキャンの公式HPを参照)

社会福祉士国家試験は毎年1回、2月に実施されます。

受験資格は、社会福祉士養成施設の卒業者や福祉系の大学等で指定科目を履修した者、実務経験者などに与えられます。

試験形式は筆記試験のみで、マークシート形式です。

試験科目は、下記の17科目が出題範囲として提示されています。

- 人体の構造と機能及び疾病

- 心理学理論と心理的支援

- 社会理論と社会システム

- 現代社会と福祉

- 地域福祉の理論と方法

- 福祉行財政と福祉計画

- 社会保障

- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度

- 低所得者に対する支援と生活保護制度

- 保健医療サービス

- 権利擁護と成年後見制度

- 社会調査の基礎

- 相談援助の基盤と専門職

- 相談援助の理論と方法

- 福祉サービスの組織と経営

- 高齢者に対する支援と介護保険制度

- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

- 就労支援サービス

- 更生保護制度

社会福祉士国家試験の合格率は、例年25~30%前後で推移していましたが、令和6年度は56.3%と高い合格率でした。

勉強時間は300時間程度が目安です。

社会福祉士の試験に合格するための勉強時間は300時間程度が目安だといわれています。実際に300時間勉強するためには、1日2時間勉強すれば約5ヵ月、 1日1時間勉強すれば10ヵ月ほどかかります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

社会福祉士国家試験の独学は可能ですが、働きながら資格取得を目指す場合は、効率よく学習できる通信講座の利用がおすすめです。

最短合格を目指せるカリキュラムで学べるため、学習する順番などで迷うことがありません。

社会福祉士のおすすめ通信講座

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 第38回(2025年度)合格目標 合格カリキュラム:65,780円(税込)※販売時期調整中 |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 【令和6年度】

合格率:86.36% 一発合格者の割合:84.21% |

| 公式サイト | https://www.agaroot.jp/shakaifukushi/ |

(アガルートの公式サイトを基に作成)

アガルートの社会福祉士国家試験講座は、令和6年度合格率86.36%と非常に高い合格実績を誇ります。

また、一発合格者の割合も84.21%と高く、短期合格を目指せる講座です。

アガルートは膨大な出題範囲の中から、頻出ポイントに絞って効率よく学習できるように教材が作成されています。

講義動画は5分~30分程度に設計されているため、通勤時間や休み時間に使用しやすく、隙間時間を使って効率的に学習可能です。

さらに、対象試験に合格すると全額返金の合格特典が受けられるため、実質無料で受講できる可能性があります。

合格特典があることでモチベーションアップにもつながるでしょう。

登録販売者

(引用元:東京都保健医療局HP)

登録販売者は、薬局や薬店で一般用医薬品を販売する専門職です。

薬局、ドラッグストア等で市販されている医薬品を販売する。

市販されている医薬品は一般用医薬品と言われ、販売できるのは薬剤師と登録販売者に限られている。ここでは登録販売者の仕事について記載する。登録販売者と薬剤師の違いは、一般用医薬品の中でも副作用や薬の飲み合わせについて特に注意を要する一部の医薬品(第1類医薬品)は薬剤師しか販売できず、登録販売者はそれ以外の医薬品(第2類医薬品、第3類医薬品)の販売のみを行うことである。いずれの医薬品も販売時の情報提供のルール等が決められており、販売時には、顧客の質問、要望に親切・丁寧にわかりやすく対応し、親身なアドバイスも行う。店舗のタイプによって取り扱っている商品は様々であるが、医薬品以外の商品の販売対応も行う。

また、搬入された医薬品や関連商品の受け取り、品出しなどを行う。専用パソコンや目視による店頭商品の販売状況や店内在庫の管理も行う。さらに、来店客に店内レイアウトをわかりやすく表示するためのPOPやバーゲンなど店舗ごとのイベント告知を行うこともある。

(引用元:厚生労働省 職業情報提供サイト)

主な仕事内容は、来店者からの症状や体質に関する聞き取り、適切な医薬品の選択と提供、用法用量や注意点の説明などを行います。

来店者の健康状態を把握し、必要に応じて医師への受診勧奨も行うなど、セルフメディケーションの推進に重要な役割を果たします。

登録販売者は、人の健康に関心があり、医薬品の知識を活かして社会に貢献したい方におすすめの資格です。

来店者の症状や要望を的確に把握し、適切な医薬品を選択・提供できる判断力とコミュニケーション能力が求められます。

また、医薬品を取り巻く環境は常に変化しており、学び続ける姿勢が重要です。

そのため、医薬品の知識を学ぶ意欲が高い方にも適しています。

登録販売者の試験情報

| 項目 | 内容 |

| 試験形式 | 筆記試験(多肢選択式) |

| 合格率 | 45.8%(令和6年度) |

| 勉強目安 | 200時間~300時間 |

| 独学はできるか | 独学も可能 |

(東京都保健医療局HP、勉強時間はTACの公式HPを参照)

登録販売者試験は、各都道府県で年1回実施される国家試験です。

受験資格はなく、誰でも受験できます。

試験形式は筆記試験のみで、多肢選択式問題で構成されています。

試験科目は、登録販売者として必要な下記の5項目から出題されます。

- 医薬品に共通する特性と基本的な知識

- 人体の働きと医薬品

- 主な医薬品とその作用

- 薬事関連法規・制度

- 医薬品の適正使用・安全対策

登録販売者試験の合格率は、全国平均で40~50%前後で推移しています。

勉強時間は個人差がありますが、200時間~300時間が目安です。

登録販売者試験の合格に必要な勉強時間は、200~300時間前後が目安とされています。

1日2時間の勉強時間を確保できれば、約3~5ヶ月で合格できる計算です。

受験予定の都道府県の試験日を確認したうえで、300時間を確保するために必要な期間と毎日の勉強時間を割り出し、学習計画を立てましょう。

(引用元:スタディング公式HP)

登録販売者試験の独学は可能ですが、仕事や家事・育児と両立しながら合格を目指している方は、通信講座も検討してみるとよいでしょう。

通信講座は効率よく学習できるように教材がそろっており、カリキュラムもしっかりと組まれているため、独学よりも短期間で合格を目指せます。

登録販売者のおすすめ通信講座

(引用元:ユーキャン公式HP)

| 項目 | 内容 |

| 講座名・価格 | 登録販売者講座:54,000円(税込) ※キャンペーン価格:49,000円(税込)【2月19日まで】 |

| 特長 |

|

| 合格実績 | 10年間で合格者13,137名 |

| 公式サイト | https://www.u-can.co.jp/course/data/in_html/1258/ |

(ユーキャンの公式サイトを基に作成)

ユーキャンの登録販売者講座は、10年間で13,173名もの合格者を輩出している講座です。

受講生の90%が初学者の方、75%が働きながら合格を目指す方であるため、教材のわかりやすさや効率的な学習にはこだわっています。

ユーキャンのテキストは初学者でも重要事項がわかりやすいように明記してあるため、ポイントを押さえながら学習を進めていけます。

また、Web学習も充実しており、テキストの閲覧やWebテストでの復習が可能です。

通勤時間や隙間時間を利用して学習を進められるため、仕事や家事・育児と両立して合格を目指している方にはぴったりです。

国家資格とは?公的資格・民間資格との違いを紹介

国家資格

国家資格とは、国が法律に基づいて個人の知識や技能を認定する資格のことです。

○国家資格とは

国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格。法律によって一定の社会的地位が保証されるので、社会からの信頼性は高い。

(引用元:文部科学省HP)

各省庁が所管する国家資格は、その分野における高度な専門知識と技能を有することを証明するものであり、資格取得者は、国から与えられた権限の下で業務を行うことが可能です。

例えば、医師、看護師、弁護士、公認会計士などが代表的な国家資格です。

国家資格は、国民の生命、健康、財産、権利などに直結する重要な職業に関わるものが多く、資格取得には厳しい要件が課せられています。

国家試験は各資格の専門分野における知識と技能を問う厳格な試験で、合格率は一般的に低く、受験者は長期間にわたる勉強と努力が求められる資格が多いです。

一方で、国家資格を取得することで、その分野における専門家としての社会的信用と職業的安定性を得られ、キャリアアップや収入アップが期待できます。

国家資格と混同しやすいものに公的資格がありますが、認定する機関が異なります。

民間資格もあわせてまとめたものが下記です。

| 分類 | 内容 | 資格例 |

| 国家資格 | 法律に基づいて国が認定する資格 |

|

| 公的資格 | 省庁や自治体などの公的機関が認定する資格 |

|

| 民間資格 | 民間企業や団体が独自に認定する資格 |

|

公的資格

公的資格は国家資格とは異なり、法律ではなく、省庁や自治体などの公的機関が認定する資格です。

公的資格とは、文部科学省・経済産業省などの省庁や大臣などが認定している資格で、試験の実施期間は民間団体や公益法人などになります。一般的に知名度が高い資格が多いのも特徴です。国家資格に準ずる信用度があるためにキャリアアップ・就職・転職の武器になります。

(引用元:TAC公式HP)

公的資格は国家資格ほどの法的拘束力はありませんが、その分野における一定の知識や技能を有することを証明するものとして認められています。

例えば、秘書検定、日商簿記検定、漢字検定、色彩検定、ビジネス会計検定などが公的資格に当たります。

公的資格は職業や日常生活に役立つ実践的な知識やスキルを証明するものが多く、受験者の自己啓発やキャリアアップに役立ちます。

公的資格の取得要件は、国家資格に比べると緩やかで、受験資格や試験難易度も資格によって様々です。

公的資格を取得することで、就職や転職に有利になったり、専門分野でのスキルアップにつながったりするメリットがあります。

民間資格

民間資格は、民間企業や団体が独自に認定する資格で、法的な拘束力はありません。

民間資格とは、民間企業や団体などが独自の審査基準を設けて、認定する資格です。中には、国家資格や公的資格と同様の知識やスキルの持ち主として評価される資格もあり、種類もビジネスに直結するものからニッチ市場向けの珍しい資格まで豊富にそろっています。

(引用元:TAC公式HP)

しかし、特定の業界や職種で必要とされる知識やスキルを証明するものとして、就職や転職に有利に働くことがあります。

例えば、TOEIC、TOEFL、MOSなどが民間資格です。

これらの資格は、語学力やITスキルなど、ビジネスに直結する実践的な能力を証明するものが多く、グローバル化や情報化が進む現代社会において重要性が高まっています。

民間資格の取得要件は、資格によって大きく異なります。

受験資格や試験難易度、合格率は、資格の性質や認定団体の方針によって様々です。

民間資格の中には、複数の級やレベルが設定されているものもあり、自分のスキルや目的に合わせて、段階的に取得できます。

民間資格を取得することで、専門分野での知識やスキルを証明し、キャリアアップやスキルアップにつなげられます。

以上のように、国家資格、公的資格、民間資格は、それぞれ認定主体や法的拘束力、取得要件が異なりますが、いずれも特定の分野における専門性を証明する役割を果たしています。

国家資格の4つの種類

国家資格は、大きく分けて下記の4つの種類に分類されます。

| 分類 | 内容 | 資格例 |

| 業務独占資格 | 資格を持っている人でなければ、法律で定められた業務を行えない資格 |

|

| 名称独占資格 | 資格を持っている人だけが、法律で定められた名称を使用できる資格 |

|

| 必置資格 | 法律で定められた施設や事業所に、その資格を持っている人を置かなければならない資格 |

|

| 技能検定 | 労働者の技能の向上を目的として、国が実施する検定試験 |

|

業務独占資格

業務独占資格は、資格を持っている人でなければ、法律で定められた業務を行えない資格です。

業務独占資格とは、資格を取得している人だけが業務を行える資格です。資格を有していない人が業務を行ってしまうと、法律違反になります。特別な知識やスキルが必要なものが多く、試験の難易度が高めなことも特徴です。

(引用元:ユーキャン公式HP)

つまり、資格がなければ、その業務に従事することが法的に禁止されています。

医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、公認会計士などが業務独占資格の代表例です。

これらの資格は、国民の生命、健康、財産、権利に直結する重要な業務を独占的に行う権限を持っているため、資格取得には厳しい要件が課せられています。

名称独占資格

名称独占資格は、その資格を持っている人だけが、法律で定められた名称を使用できる資格です。

名称独占資格とは、資格を取得した人だけが特定の肩書きを名乗ることでき、資格取得者以外はその名称を名乗ることのできない資格を指します。独占資格業務のように、資格を取得している人だけが業務を行えるといったものではありません。

資格を持っていなくても業務自体は行えますが、国家資格という肩書きがあることにより信頼度が高まります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

資格がなくても、その業務自体に従事することは可能ですが、特定の名称を使用することはできません。

社会福祉士、介護福祉士、言語聴覚士などが名称独占資格の代表例です。

必置資格

必置資格は、法律で定められた施設や事業所に、その資格を持っている人を置かなければならない資格です。

必置資格とは、事業を行う際に、それぞれの企業や業種によって特定の資格保持者を置かなければいけないと法律で定められている資格です。事業規模や顧客数などによって設置人数が変動する場合もあれば、有資格者を1人だけ設置すればいいケースもあります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

資格がなければ、その施設や事業所を運営できません。

保育士、養護教諭、放射線取扱主任者などが必置資格の代表例です。

必置資格は、特定の施設や事業所において、専門的な知識と技能を持った人材の配置を義務付けることで、サービスの質と安全性を確保するために設けられています。

技能検定

技能検定は、労働者の技能の向上を目的として、国が実施する検定試験のことです。

技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で131職種(※)の試験があります。試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。

(引用元:厚生労働省HP)

技能検定に合格すると、その技能の習得レベルに応じた段階(級)の資格が与えられます。

技能検定は、業務独占資格や名称独占資格とは異なり、法的な拘束力はありませんが、その技能を持っていることを証明する公的な資格として認められています。

技能検定の代表例としては、ファイナンシャル・プランニング(FP)やキャリアコンサルティング、建築大工などがあります。

国家資格は種類によって、業務の独占性、名称の独占性、必置義務、技能の認定などの特徴があります。

どの資格を取得するかは、自分の目的やキャリアプランに合わせて、慎重に検討することが大切です。

資格取得には、それぞれの資格に応じた要件や試験があり、一定の時間と努力が必要ですが、取得することで、専門性の高い業務に従事でき、社会的な信頼性や評価を高められます。

自分に合った国家資格を見つけ、計画的に取得することが、キャリアアップや自己実現につながるでしょう。

自分にあった国家資格の選ぶ際の3つのポイント

自分にあった国家資格を選ぶ際には、下記の3つのポイントを総合的に考慮することが大切です。

| 自分にあった国家資格の選ぶ際のポイント |

|

就職やキャリアアップへの貢献度、自分の適性やレベルとのマッチングを見極めることで、無理なく、かつ効果的に資格取得に取り組めるでしょう。

また、資格取得は一つのゴールではなく、その先のキャリアアップや自己実現につなげることが重要です。

資格取得後も継続的に学習し、スキルを磨くことで専門性を高められ、社会に貢献できます。

例えば、社会福祉士の資格を取得した後も、福祉に関する最新の知識や技術を学び続けることで、より質の高い福祉サービスを提供できるようになります。

また、公認会計士の資格を取得した後も、会計基準の変更や税制改正などに対応するために、継続的な学習が必要です。

つまり、資格を取得する前には、複数の視点から自分に適した資格なのかをチェックすることが重要です。

それぞれのポイントをみていきましょう。

就職やキャリアアップにつながる資格か

取得しようとしている資格が、目指す業界や職種で求められているかどうかを確認することは重要です。

職種によって有用な資格は異なります。転職に必要のない、または有利に働かない資格の取得に時間や労力をかけても、転職やキャリアアップには活かせませんし、機会損失につながるリスクもあります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

業務独占資格や必置資格は、その業務に就くために必須の資格であるため、就職やキャリアアップに直結します。

例えば、医師や薬剤師、弁護士などの資格は、それぞれの職業に就くために必要不可欠です。

一方、名称独占資格や技能検定は、必ずしも必須ではありませんが、専門性の高さを証明することで、就職や昇進に有利に働く場合があります。

例えば、IT関連の資格であるITパスポートや基本情報技術者などは、専門性を示すことで就職やキャリアアップに役立ちます。

自分のキャリアプランに合わせて、必要な資格を選びましょう。

自分に適性があるか

特定の資格の取得に必要な知識やスキル、興味や関心が自分に合っているかどうかを見極めることも必要です。

また、資格選びにおいては、自分に適性があるかどうかも重要なポイントです。

職に困らないからといって適性のないジャンルの資格を選んでしまうと、資格試験の勉強を継続できず、仕事に活かせないケースが多いです。

(引用元:アガルート公式HP)

資格取得には、一定の時間と努力が必要になるため、自分の強みや関心分野を活かせる資格を選ぶことが大切です。

例えば、人と接することが好きで、コミュニケーション能力に自信がある人は、対人援助の資格(社会福祉士、介護福祉士など)が向いている可能性があります。

一方、数字やデータ分析が得意な人は、財務や会計の資格(公認会計士、税理士など)が適しているかもしれません。

自分の強みや関心分野を活かせる資格を選ぶことで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。

自分のレベルにあっているか

資格試験の難易度や合格率、必要な学習時間などを考慮して、自分の現在のレベルに合った資格を選ぶことも外せないポイントです。

目指す資格を選ぶにあたっては、資格のレベルや難易度も考慮しましょう。難易度というと、どうしても合格率に着目しがちです。しかし、資格の難易度を測る際には、合格率だけではなく、資格取得までにかかる時間や試験自体の難易度、合格までに必要な勉強時間や出題範囲なども含める必要があります。

(引用元:ユーキャン公式HP)

難易度の高い資格に挑戦することは大切ですが、あまりにも現在のレベルからかけ離れていると、学習が続かなくなったり、モチベーションが下がったりする可能性があります。

一方、自分のレベルよりも易しい資格を選ぶと、学習効果が低くなったり、キャリアアップにつながりにくかったりする可能性があります。

自分のレベルを客観的に評価し、適度な難易度の資格を選ぶことが、効果的な学習につながります。

以上のように、自分にあった国家資格を選ぶためには、就職やキャリアアップへの貢献度、自分の適性やレベルとのマッチングを総合的に考慮することが大切です。

自分に合った資格を選び、継続的に学習することで、専門性を高め、キャリアアップや自己実現につなげていきましょう。

おすすめの国家資格のよくある質問

| おすすめの国家資格のよくある質問 |

|

おすすめの国家資格のよくある質問をまとめたので、それぞれについて解説していきます。

マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本は?

マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本は下記の通りです。

| マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本 |

|

「マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本」は、2013年4月25日に発売された雑誌BIGtomorrow6月号の特集記事がきっかけで大きな注目を集めました。

BIGtomorrowとは1980年の創刊以来、働く若者から「人生の教則本」として支持され、時代に合わせた生き方・働き方・モテ方を伝えてきた雑誌です。

将来に不安を感じる若者に向けて、「もっとも稼いだ凄い方法」を紹介するコンセプトで掲載された「マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本」は、多くの読者の興味を引きつけました。

この特集記事が注目を浴びたことで、マイナーな資格を取得することで安定した収入を得るという新たな可能性が広く知られるようになりました。

ただし、「マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本」の資格を取得するだけでは高収入は得られません。

マイナーな資格が狙い目とはいっても、その資格1つだけで食べていけるものはそう多くはありません。そこでオススメなのが、マイナーな資格を2つ組み合わせる裏技。2つの資格を組み合わせると、オリジナリティ、言い換えれば自分だけの売りを作り出すことができるんです。

(引用元:青春出版社「BIGtomorrow2013年6月号」)

マイナーな資格を組み合わせることで、オリジナリティを生み出し、自分の発想次第で一生食べていける仕事に生かせる、ということを理解しておきましょう。

マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本の記事で各資格について解説しているので、ぜひご覧ください。

→マイナーだけど一生食べていけるすごい資格19本の記事はこちら

取ってよかった資格は?

「取ってよかった資格」「食いっぱぐれない資格」を検索した際の上位20サイトを集計しました。

取ってよかった資格のランキングは下記の通りです。

| 順位 | 国家資格名 | ジャンル | ポイント |

| 1位 | 宅地建物取引士(宅建士) | 不動産系 | 19ポイント |

| 2位 | 日商簿記 | 会計・金融系 | 18ポイント |

| 3位 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) | 会計・金融系 | 16ポイント |

| 4位 | MOS | IT系 | 14ポイント |

| 5位 | 登録販売者 | 介護・福祉系 | 13ポイント |

| 6位 | ITパスポート | IT系 | 12ポイント |

| 7位 | 行政書士 | 行政・経営系 | 7ポイント |

| 7位 | 社会保険労務士(社労士) | 行政・経営系 | 7ポイント |

| 7位 | 医療事務 | 介護・福祉系 | 7ポイント |

| 10位 | TOEIC | 語学系 | 9ポイント |

(検索上位記事を集計して作成)

1位~5位

(引用元:不動産適正取引推進機構HP)

1位の宅地建物取引士は不動産関連の資格で、19ポイントを獲得しています。

不動産取引に関する専門知識を有し、不動産取引の仲介や売買、賃貸借契約の締結などを行う際に、契約の根幹に関わる重要事項の説明ができます。

2位の日商簿記は会計・金融系の資格で、18ポイントを獲得しました。

企業の財務状況を正確に記録し、分析するための知識を有し、経理や財務の仕事に役立ちます。

3位のファイナンシャル・プランニング技能検定も会計・金融系の資格で、16ポイントです。

個人の財務状況を分析し、資産運用や保険、税金対策などの財務プランニングを行えます。

4位のMOSはIT系の資格で、14ポイントを獲得しています。

Microsoft Officeのソフトウェアを効率的に使いこなすためのスキルを認定する資格です。

5位の登録販売者は介護・福祉系の資格で、13ポイントを獲得しています。

医薬品の販売に関する専門知識を有し、薬局などで医薬品の販売や管理が可能です。

6位~10位

(引用元:独立行政法人情報処理推進機構HP)

6位のITパスポートはIT系の資格で、12ポイントを獲得しています。

資格を取得すると、ITに関する基礎知識を有することを証明できます。

7位には行政書士、社会保険労務士、医療事務の3つの資格がランクインしており、それぞれ7ポイントを獲得しました。

行政書士は官公署に提出する法律関連の書類作成を行い、社労士は労働や社会保険に関する専門知識を有し、医療事務は医療機関での事務作業を行います。

10位のTOEICは語学系の資格で、9ポイントを獲得しています。

英語のコミュニケーション能力を測定する国際的な試験です。

取ってよかった資格として挙げられている資格は、それぞれの分野で専門性があり、就職において有利に働いたり、仕事に役立つスキルが身についたりするものばかりです。

なお、おすすめ 資格 ランキングの記事では、取ってよかった資格と役に立つ資格を紹介しています。

ぜひこちらも併せてご覧ください。

→おすすめの資格とは?取ってよかった・役に立つ資格をランキングで解説!の記事はこちら

女性が取ってよかった資格は?

「取ってよかった資格 女性」「食いっぱぐれない資格 女性」を検索した際の上位20サイトを集計を集計しました。

女性が取ってよかった資格のランキングは下記の通りです。

| 順位 | 国家資格名 | ジャンル | ポイント |

| 1位 | 保育士 | 介護・福祉系 | 15ポイント |

| 2位 | 医療事務 | 介護・福祉系 | 14ポイント |

| 3位 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) | 会計・金融系 | 13ポイント |

| 4位 | 登録販売者 | 介護・福祉系 | 11ポイント |

| 4位 | 介護福祉士 | 介護・福祉系 | 11ポイント |

| 6位 | 宅地建物取引士(宅建士) | 不動産系 | 10ポイント |

| 7位 | 日商簿記 | 会計・金融系 | 9ポイント |

| 8位 | 社会保険労務士(社労士) | 行政・経営系 | 7ポイント |

| 8位 | MOS | IT系 | 7ポイント |

| 8位 | 調剤薬局事務 | 介護・福祉系 | 7ポイント |

(検索上位記事を集計して作成)

1位~5位

(引用元:全国保育士養成協議会HP)

1位の保育士は介護・福祉系の資格で、15ポイントを獲得しています。

子どもの保育や教育に関する専門知識を有し、保育園や幼稚園などで活躍できます。

2位の医療事務も介護・福祉系の資格で、14ポイントを獲得しました。

医療機関での受付や会計、カルテ管理などの事務作業を行います。

3位のファイナンシャル・プランニング技能検定は会計・金融系の資格で、13ポイントを獲得しています。

個人の財務状況を分析し、資産運用や保険、税金対策などの財務プランニングを行うことが可能です。

4位には登録販売者と介護福祉士の2つの資格がランクインしており、それぞれ11ポイントを獲得しています。

登録販売者は医薬品の販売に関する専門知識を有し、薬局などで医薬品の販売や管理を行います。

介護福祉士は高齢者や障害者の介護に関する専門知識を有し、介護施設などで働くことが可能です。

6位~10位

(引用元:不動産適正取引推進機構HP)

6位の宅地建物取引士は不動産系の資格で、10ポイントを獲得しています。

不動産取引に関する専門知識を有し、不動産取引の仲介や売買の際に、重要事項の説明ができる資格です。

7位の日商簿記は会計・金融系の資格で、9ポイントを獲得しています。

企業の財務状況を正確に記録し、分析するための知識を有し、経理や財務の仕事に役立ちます。

8位には社会保険労務士、MOS、調剤薬局事務の3つの資格がランクインしており、それぞれ7ポイントを獲得しました。

社労士は労働や社会保険に関する専門知識を有し、MOSはMicrosoft Officeのソフトウェアを効率的に使いこなすためのスキルを認定する資格です。

調剤薬局事務は調剤薬局での事務作業を行います。

女性が取ってよかった資格には、介護・福祉系の資格が上位にランクインしていることがわかります。

また、会計・金融系やIT系の資格も上位にランクインしており、ビジネスの現場で役立つスキルを認定する資格が評価されていることがわかります。

おすすめの国家資格ランキング:まとめ

国家資格は専門性の高い分野で活躍するために必要不可欠な資格であり、キャリアアップや社会的信頼の獲得につながる重要な要素です。

本記事では、おすすめ国家資格をランキング形式で紹介しました。

| 順位 | 国家資格名 | ジャンル | ポイント |

| 1位 | 宅地建物取引士(宅建士) | 不動産系 | 19ポイント |

| 2位 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP) | 会計・金融系 | 17ポイント |

| 3位 | 行政書士 | 行政・経営系 | 16ポイント |

| 4位 | 社会保険労務士(社労士) | 行政・経営系 | 14ポイント |

| 4位 | ITパスポート | IT系 | 14ポイント |

| 6位 | 基本情報技術者 | IT系 | 10ポイント |

| 6位 | 中小企業診断士 | 行政・経営系 | 10ポイント |

| 6位 | 税理士 | 会計・金融系 | 10ポイント |

| 9位 | 保育士 | 介護・福祉系 | 9ポイント |

| 9位 | 司法書士 | 法律系 | 9ポイント |

| 11位 | 公認会計士 | 会計・金融系 | 8ポイント |

| 11位 | 介護福祉士 | 介護・福祉系 | 8ポイント |

| 13位 | 危険物取扱者 | 環境・工業系 | 7ポイント |

| 13位 | 衛生管理者 | 環境・工業系 | 7ポイント |

| 13位 | 第二種電気工事士 | 電気系 | 7ポイント |

| 13位 | 登録販売者 | 介護・福祉系 | 7ポイント |

| 13位 | 社会福祉士 | 介護・福祉系 | 7ポイント |

(ユーキャンやTACなどの公式サイト、検索上位記事を集計して作成)

国家資格の取得は決して簡単なことではなく、専門的な知識やスキルを身につけるために、多くの時間と努力が必要です。

しかし、自分にあった国家資格を見つけて挑戦することは、自己実現とキャリアアップに向けた大きな一歩です。

ぜひ本記事を参考にして、チャレンジしたい国家資格を選んでみてください。

学習の際には、効率的に学習できる通信講座の利用がおすすめです。

| 国家資格取得におすすめの通信講座 | |

| 通信講座名 | 特徴 |

| アガルート |

|

| スタディング |

|

| ユーキャン |

|

| フォーサイト |

|

| 資格の大原 |

|

| ヒューマンアカデミー通信講座 |

|