ハイブリッドかご形巻線に流れる電流は、高温超伝導体を流れる電流ISと常伝導体を流れる電流INの和になり、これらの電流は導体それぞれの電気抵抗の逆数に比例する。つまり、高温超伝導体が超伝導状態の時には電気抵抗がゼロであることから、ある限界値までは損失の無いISのみが流れる。

-

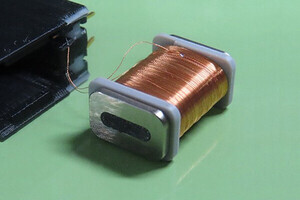

(左上)京大とイムラが共同開発した50kW級高温超伝導誘導同期モータ(撮影:中村特定教授)。(左下)温度19℃における回転試験結果。(右上)京大と三菱重工が共同開発した6kW級高温超伝導誘導同期モータ。(右下)室温における回転試験結果(出所:京大プレスリリースPDF)

一方で、もしハイブリッドかご形巻線の温度が上昇して超伝導状態が維持できない状態になった場合には、高温超伝導体にも有限の抵抗が発生し、かつその抵抗値は常伝導体の値よりも大きくなる。つまり、高温超伝導体が超伝導状態を維持できなくなると、大半の電流が常伝導体に流れるようになる。こうして、ハイブリッドかご形巻線とすることで、焼損のリスクを回避できるのである。

科学技術振興機構(JST)のALCAプロジェクトとして、京大とイムラが共同開発した50kW級HTS-ISMは、室温においても5.5kWの出力運転(時間:61.5秒~67.5秒)に成功。また、この時の入力電流は15.6Aであり、ハイブリッド巻線には460A程度の電流が流れていることが考えられるというが、焼損などのトラブルは無かったとする。そして、京大と三菱重工の共同開発による6kW級機においても、室温において出力1.5kW強(時間:399秒~426秒)の連続運転に成功したとしている。

-

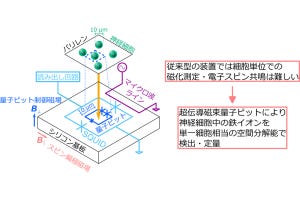

(左)かご形回転子巻線と電流が流れている様子。(右)左のかご形巻線を高温超伝導導体と常伝導導体のハイブリッド構造とする場合の概念図。断面図(上)、側面図(IS;高温超伝導体を流れる電流、IN:常伝導体を流れる電流)(下)(出所:京大プレスリリースPDF)

今回の成果によって、通常運転時は高温超伝導モータの高性能性を最大限に活用し、かつ故障時にも安全・安心を保証するフェールセーフ機能を具備させることにより、高温超伝導モータの実用化に向けた道筋が示された。今回の技術を用いれば、自動車や船舶、航空機などの輸送機器が運転中に故障しても、常伝導状態の従来型モータとして出力を落としながらも暫時運転を継続することができ、最寄りの安全地点まで移動が可能となる。

研究チームは今後、企業プロジェクトや産官学連携プロジェクトとして、今回の技術を用いた具体的システムの検討やモデルベースデザインを進めて行く予定で、その一部はすでに開始しているという。そして最終的には、今回の技術によって超伝導回転機が扱いにくいという既成概念を打破し、グリーンイノベーション実現の一端を担うモータテクノロジーの1つに成長させる予定だとしている。