三菱電機は、そよ風や弱い水流といった自然界のわずかな動きや、人が床を踏む動きなどで効率的に発電できる、電磁誘導発電モジュールを開発したと2月12日に発表。これまで乾電池などを利用してきた低電力なIoTセンサーなどの電源として活用できるように発電量を向上させ、2027年度までの実用化をめざす。

光や熱、振動、電波といったさまざまなかたちで存在する微小なエネルギーを、電気エネルギーに変換して活用する「環境発電」(エネルギーハーベスティング)が注目を集めているが、一般的に発電量が非常に微弱で不安定なため、発電できるシーンが限られている点が課題だった。

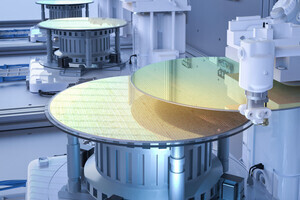

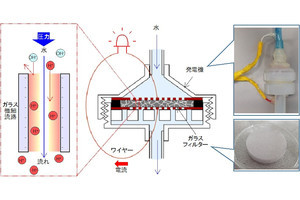

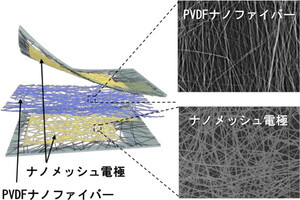

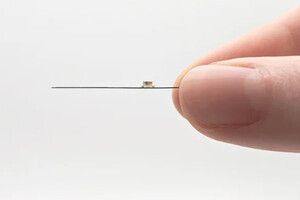

三菱電機ではこれまで、独自の複合磁気ワイヤーを用いたコイル型の発電素子と、発電素子にかかる磁界を増大させる磁気回路で構成した電磁誘導発電モジュールを開発。従来の電磁誘導発電素子と同じ速度の動きで発電した場合、1万倍以上となる高出力を実現していた。

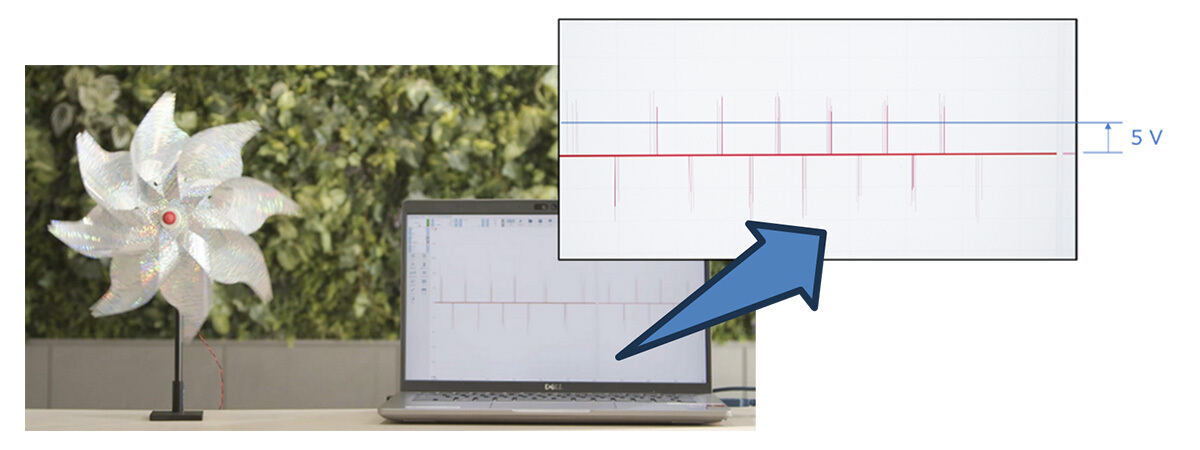

今回、この電磁誘導発電モジュールを用いて、磁気回路の磁石や磁気誘導ヨーク(鉄などの磁性体の構造体)の配置を最適化することで、これまで発電できなかった非常に低速かつ軽い力の動きでも効率的な発電を実現。同社によると、風車(かざぐるま)をうちわで扇ぐ程度の、2~3m/s程度のそよ風で発電できることを確認しているという。

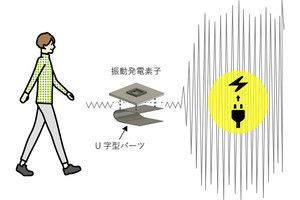

この発電素子を使い、床板の上を人が通過したときに発電する床発電装置(床板サイズ30cm角)を試作。実証実験を行った結果、圧電体に加えられた力を電圧に変換する従来の圧電素子を用いた同様の装置の100倍となる、200mWの発電量を確認したという(歩行を想定して、1秒間に二回踏んだ際の発電量の試算値)。同装置の床板と発電素子は非接触で、従来の圧電素子の課題であった、継続使用による劣化が発生しない世界初の構造とアピールしている。

また、この装置と温度センサーおよび無線式の通信モジュールを接続して構築した「床発電システム」の実証実験では、一回踏んだときの発電量で温度データを送信できることも確認したとのこと。

今回のモジュールの応用例として同社では、少ない流量や速度が一定でない風や水流、人の往来や窓・扉の開閉など、発電したい動きに合わせて磁気回路の設計を変更することで、多様な発電機会に対応する電源としての利用が期待できると説明。

新たな床発電システムについては、通路や駅などに設置した床発電装置の床板を通行する歩行者数をカウントして無線で人数データを送信する効率的な交通量調査や、床発電装置の設置場所近傍の温度や湿度、空気清浄度などのデータを送信するセンシングシステムの構築が可能になるほか、これまで電源や通信線の敷設が困難だった場所への設置も可能になることから、センシング技術の活用範囲が拡がり、デジタルデータの取得・分析によるDX化の促進につなげられると見込んでいる。

同社では今後、発電素子の形状や磁気回路の最適化を進め、さらなる発電量の向上をめざす。また、発電した電力を高効率に蓄電する技術と組み合わせて、電源に乾電池などの一次電池を利用しているIoTセンサーへの代替電源としての適用を可能にすることで活用の幅を拡張。一次電池の廃棄量削減による循環型社会の実現への寄与に向け、開発を進めていくとしている。