そこで研究チームは今回、ハワイ島マウナケア山頂の望遠鏡群を用いて、太陽に極めて接近する周期彗星の323P/SOHOの姿を詳細に観測することにしたという。同彗星は1999年にSOHOによって発見され、約4.2年の周期で公転しており、近日点が水星軌道(水星の平均公転半径は約5800万km)よりも内側にある「near-Sun comet」に分類されている。今回の研究では、2021年1月の近日点通過(太陽半径の約8.4倍=約584万kmの位置)の前後で観測が行われた。

当初、軌道の不定性が大きいため、323P/SOHOの位置は不明だったという。しかし、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「HSC」の広視野と感度を活かすことで、太陽に接近しつつあった同彗星を地上から観測することに成功。このデータによって軌道を把握した研究チームは、この天体が再び太陽から遠ざかり始めるのを待ってほかの望遠鏡による追観測を実施。CFHTからは長期間にわたる観測データが、ジェミニ北望遠鏡からは最も密度の高いデータがそれぞれ得られたとする。

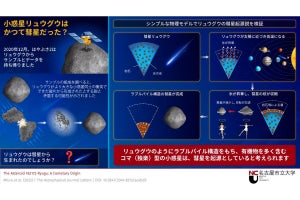

その結果、すばる望遠鏡による観測時では点状だった同彗星が、太陽に最接近した後の観測では、塵を放出して長い尾を引いていたことが確認されたという。太陽からの強い放射によって彗星核に圧力がかかり、一部が破壊されたために塵の放出が生じたと考えられるという。こうした塵を放出していなかった太陽近傍を巡る彗星が、質量放出を始めた様子がはっきりと観測されたのは、今回の観測が初となると研究チームでは説明する。

-

(左)2020年12月21日にすばる望遠鏡が撮影した、太陽に近づく前の323P/SOHO。中央に点状で捉えられているのが同彗星。(右)2021年1月に太陽に最接近した後、2021年2月11日にCFHTが捉えた同彗星では、長い尾を伴っているのがわかる。背景の恒星は右の画像ではデータ処理の過程でマスクされているが、左の画像ではマスクされておらず線の連なりとして写っている (C)ハワイ観測所/CFHT/Man-To Hui/David Tholen (出所:NAOJ Webサイト)

なお今回の観測により、なぜこの種の彗星が予想以上に観測例が少ないのかを説明する上で、太陽への突入の前に彗星核が断片化してしまうことが大きな要因の1つであることが示されたとする。

また、複数の観測で323P/SOHOの位置を綿密に測定することで、その軌道を正確に決定することにも成功したともしており、今後2000年以内に、同彗星は太陽に突入する軌道に入る可能性が高く、最終的に消滅する運命にあることが突き止められたという。

ただし、その一方で、今回の観測から、323P/SOHOについての多くの謎が浮かび上がったともしている。例えば明るさの時間変化から、既知のどの彗星よりも速い、30分周期で自転していることが確認されたとするほか、表面物質の組成を反映すると考えられる、彗星の色は、ほかの彗星とは大きく異なっており、顕著な時間変化も観測されたともしており、これらの特徴は、太陽に極めて近い環境でのみ生じる物理的プロセスによって生じた可能性があるとしており、観測例が少ないこうした太陽に近づく彗星には、解明すべき謎がまだたくさん残されているとしている。