欧米を中心に広がり、昨今国内でも認知度が高まりつつある「FinOps」について、その基本から本連載では解説していきます。今回は、FinOpsフレームワークの要素である、FinOpsのドメイン(Domain)と、ケイパビリティ(Capability)について、その概要を見ていきます。「はじめてのFinOps」の過去回はこちらを参照。

ドメインとケイパビリティの全体像

これまで連載の第1回ではFinOpsの背景と、FinOpsフレームワークの全体像について解説し、第2回、第3回で、FinOpsフレームワークの要素の1つ、ペルソナ(Personas)について解説しました。このペルソナがどのような活動を行うのかを定義したものが、FinOpsフレームワークの要素の中で多くを占める、ドメイン(Domain)と、ケイパビリティ(Capability)です。

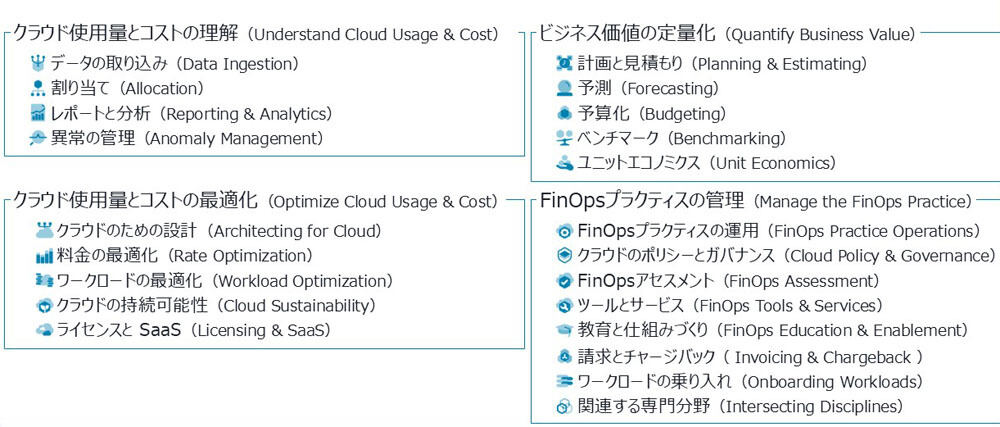

ケイパビリティとはFinOpsの活動内容を具体的に書き出したもので、合計22個、定義されています。そしてドメインとは、この22個のケイパビリティを4種類の活動領域に分類したものです。

-

FinOpsのメインとケイパビリティ(FinOps Domain & Capability by FinOps Foundation)、筆者訳

4つのドメイン

ここではまず、4つのドメインについて簡単に見ていきましょう。

1. クラウド使用量とコストの理解

このドメインの活動は、組織のクラウド利用に対する理解を深めることを目的としています。FinOpsの実践に必要なさまざまな情報を収集し、コストをしかるべき部門に割り当て、レポートを作成・分析します。またコストに関する異常(異常な増加だけではなく、異常な減少も含めて)がないか管理します。

2. ビジネス価値の定量化

このドメインの活動は、組織のクラウド使用量とコストのデータを、そのクラウドが創出したビジネス価値と照らし合わたり(ユニットエコノミクス)、他の組織との間で比較したりすることで(ベンチマーク)、そのコストが妥当なのか管理します。また、過去の実績値と将来の計画から今後のコストについて予測します。

3. クラウド使用量とコストの最適化

このドメインでは、「組織がクラウドリソースを利用するのは、それが組織に価値をもたらすときだけだ」という原則に照らし合わせながら、システム設計や運用の見直しなどによるクラウドの使用量最適化や、料金(単価)の最適化を行います。また単にコストの最適化だけではなく、持続可能性(サステナビリティ)の観点からの「ムダ」の削減も行います。

4. FinOpsプラクティスの管理

これまでご紹介した3つのドメインは、FinOpsの活動そのもので、大まかな活動のつながりや流れがイメージできるものだったかと思います。しかし、この4つ目のドメインはこれら3つのドメインとは少し異なり、FinOpsのプラクティス(実践)そのものを持続させるための活動領域と言えます。具体的には、組織がFinOpsを採用し、継続的に改善していくために、成熟度の評価や人材育成、ガバナンス、ツールの導入など、さまざまな観点(PPT:People、Process、Technology)から働きかけていきます。

22個のケイパビリティ

このように、FinOpsフレームワークでは4つのドメインを定義しています。そしてFinOpsフレームワークでは、4つのドメインに合計で22個のケイパビリティを定義しています。

ここで、すべてのケイパビリティを1つずつ解説するのは紙面の都合により難しいため割愛し、代わりにケイパビリティではどのようなことが定義されているのかを簡単に紹介しましょう。

FinOps Foundationのサイトでは、それぞれのケイパビリティについて詳細に解説しています。その中では、以下のようなことが定義されています。

ケイパビリティの目的

そのケイパビリティが何を目的として活動するのかを示しています。具体的な活動内容

具体的にどのような活動を、どのように行うのかを示しています。FinOpsの成熟度モデル(※)別の期待値

上記の活動内容をいきなり100点でこなすというのは現実的には困難です。そのためまず何から手を付け、どのような状態を目指すのか、段階を追って整理されています。FinOpsのペルソナ別の役割

FinOpsのペルソナ別に、誰が何を担うのか整理されています。

※編集部注:FinOpsの成熟度モデル(Maturity Model)については今後の記事で解説します。

このように、FinOps Foundation のサイトではかなり充実したリソースが提供されていますので、ぜひご活用ください。

FinOps実践のポイント:「どうやるか」の前に「何をやるか」を考える

今回は、FinOpsのドメインとケイパビリティについて、その概要を解説しました。一般的にクラウドのコストの「削減」というと、「どうやるか」という具体的なテクニック(ノウハウ)の話に飛びつきがちです。ただ闇雲に手を動かすだけでは活動に持続性もなく、すぐにまたもとに戻ってしまうことでしょう。

しかし、FinOpsはコストの面からクラウドのビジネス価値を最大化することを目的としています(第1回)。そして、ドメインとケイパビリティとして、活動の全体像から、個々の活動の目的や役割分担、成熟度に応じた段階的なアプローチなどを網羅的に整理しています。

つまり活動の全体像を俯瞰したうえで、「いま何をやるか」「なぜそれをやるのか」をきちんと考え、組織のプロセスの中に取り込み、継続的に改善できるようになっているのです。

次回は、このドメインとケイパビリティを、少し別のカットから見てみます。これまでの話をふまえたうえで具体的にコストを最適化(あるいは削減)していくためには、具体的にどのような活動が必要なのか、それを「支出の公式」に照らし合わせて解説していきます。