従来以上の高速大容量通信できる一方、障害物に弱く直進性が強く、遠くに飛びにくいことから活用が進まないミリ波などの高い周波数帯。ですがその本格的な活用に向け、さまざまな研究が進められているようです。→過去の次世代移動通信システム「5G」とはの回はこちらを参照。

NTTドコモが2023年2月2日から実施している「docomo Open House'23」から、その具体的な取り組みを確認してみましょう。

ミリ波の本格活用に向けた研究を推進

5Gにはさまざまな周波数帯が用いられていますが、現在主に用いられているのはプラチナバンドなどの低い周波数帯や、「サブ6」と呼ばれる3.5~6GHz前後の周波数帯。

28GHz以上の「ミリ波」など高い周波数帯は、障害物に弱く直進性が強いうえ、減衰しやすく遠くに飛びにくいことから、広範囲をカバーするのに向いておらず扱いにくいためほとんど活用されていません。

しかし、5Gの高度化、さらには6Gに向けては、帯域幅が広く一層の高速大容量通信が可能なミリ波などの高い周波数帯が重要になってくるのもまた確か。

とりわけ6Gに向けては、100GHz以上の「サブテラヘルツ波」の活用も見込まれているだけに、扱いにくい高い周波数帯をいかに活用するかがモバイル通信の発展に非常に大きく影響してくる訳です。

そこで、さまざまな企業が高い周波数帯の活用に向けた研究開発を進めており、NTTドコモもその1社となります。

同社は2023年2月1日から実施している、先進技術を披露するイベント「docomo Open House'23」で、ミリ波など高い周波数帯を有効活用するために研究が進められている技術をいくつか披露していました。

ミリ波の活用に向けた取り組みの中でも力が入れられていたのが、屋内に電波を届けることです。遠くに飛びにくいミリ波は屋内での活用が主になると見られていることから、いかに屋内の広いエリアに電波を届けるかに重点を置いた技術開発が進められているようです。

その1つが、YKK APと共同で実証実験を進めている「電波の窓」というもの。これは、通常高い周波数の電波を通しにくい素材が用いられている高断熱性ガラスを、電波を透過しやすい特性を持つ「エアロゲル」という素材を用いることで電波を通しやすくしたガラスです。

実際の実験では電波の窓と、通常の高断熱性ガラスに用いられている「Low-E膜」という素材を用いたガラスを用い、電波をどの程度遮るかを比較。Low-E膜を用いたガラスは電波をほとんど通さないのに対し、電波の窓は遮蔽物がない時と同じレベルで電波を通している様子を確認することができました。

電波の窓の実用化がなされ、ガラスそのものの置き換えが進めば、断熱性を高めながらも屋外の基地局から、家の中にミリ波の電波が入りやすくなることが期待されます。

複数の技術で屋内外をまとめてカバーできる?

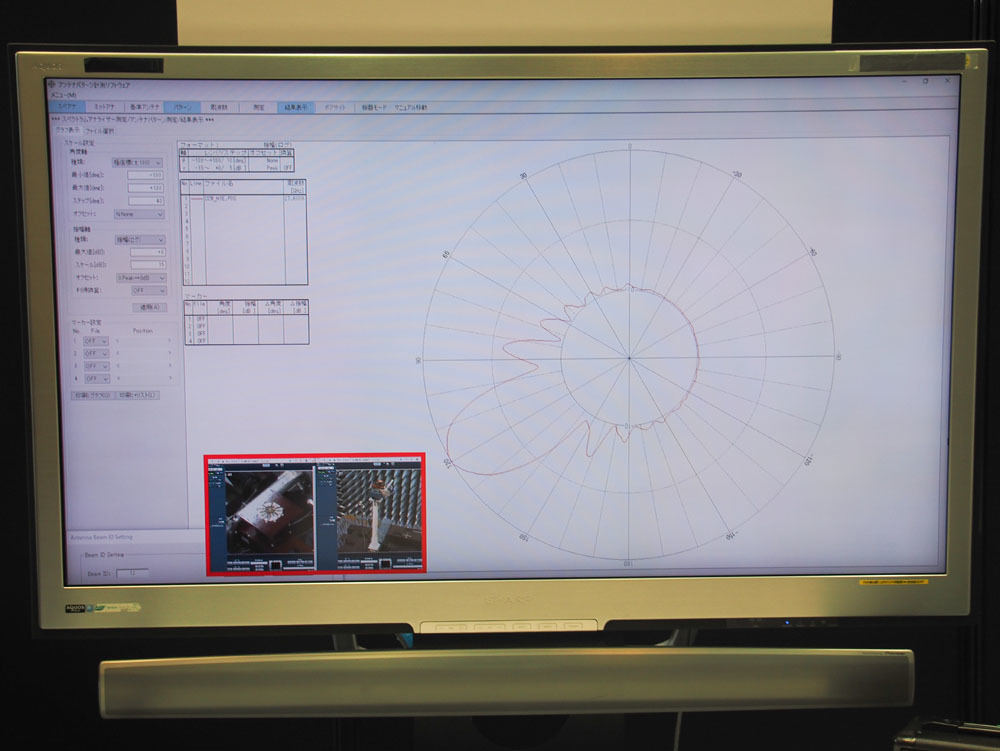

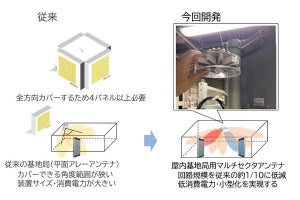

もう1つ、披露されていたのが「マルチセクタアンテナ」です。これはミリ波のような高い周波数帯の電波を全方位に届ける、屋内用の基地局に向けたアンテナ技術なのですが、従来の平面アレーアンテナでは4つのアンテナが必要になるのに対し、マルチセクタアンテナを用いればそれが1つで済むことから基地局をより小さく、省電力化できるそうです。

マルチセクタアンテナはテレビ放送に用いられる八木・宇田アンテナを応用したもので、指向性のアンテナ素子を12の方向に放射状に配置。

さらに、5Gのビーム切り替え技術を組み合わせることによって、小型のアンテナでも特定の方向に対して指向性の強い電波を射出、360度すべての方位をカバーできるとのことです。

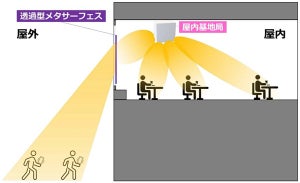

一方で、屋内から屋外へ高い周波数の電波を届ける技術の展示もなされていました。それが「透過型メタサーフェス」というものです。

先にも触れましたが、ミリ波などの高い周波数帯は直進性が強いことから、例えばビルの上に基地局を設置したとしても、そのビルの真下に電波を届けることは困難です。

もし、ビルの下に電波を届けるなら、基地局やアンテナをビルからはみ出して設置する必要がありますが、危険性が増すこともあってビルオーナーから許諾を得るのは難しいようです。

そこでNTTドコモでは発想を転換、基地局を屋内に設置し、射出した電波を屈折させてビルの下に届けることを考えた訳です。

それを実現するのが透過型メタサーフェスで、電波を屈折する人工素材(メタサーフェス)を透明なフィルム状の素材にしたものをガラスに張ることにより、屋内基地局の電波を屈折させ、外に射出できるようになったとのことです。

そして、マルチセクタアンテナと透過型メタサーフェスを組み合わせれば、ミリ波を用いた屋内基地局で屋内のエリアをカバーしながら、屋外にも電波を届けることも可能になると見込んでいるようです。

小型の屋内基地局で広い範囲を安価にカバーできるとなれば、ミリ波の評価も大きく変わってくるでしょう。

もちろん、今回展示された技術はいずれも実証段階のもので、実用化に向けてはさらなる検証が求められある程度時間がかかるものと考えられます。

しかし、扱いにくいミリ波を有効活用できるようになれば、5Gネットワークの性能も大幅に向上する可能性が高まるだけに、その実現は大いに期待されるところです。