2023年2月28日からスペイン・バルセロナで開催された携帯電話豪快最大の見本市イベント「MWC Barcelona 2023」に4年ぶりに参加したNTTドコモ。中でも来場者の注目を集めていたのが、5Gの次の世代の通信規格「6G」に向けた取り組みです。→過去の次世代移動通信システム「5G」とはの回はこちらを参照。

6Gに向けた新たなユースケースとして「人間拡張基盤」を海外で初披露するなど、積極的な取り組みを見せるNTTドコモの6G戦略を、同社 R&Dイノベーション本部 チーフテクノロジーアーキテクト(6G/IOWN)である中村武宏氏に聞きました。

「人間拡張基盤」は一部を5Gでも展開へ

NTTドコモが今回のMWC Barcelonaにおける6G関連の展示で、特に力を入れていたのが人間拡張基盤を活用したデモンストレーションでした。

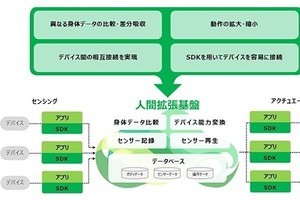

人間拡張基盤とは6Gの高度なネットワークを活用し、人間の身体から動きや五感などあらゆる情報をセンサを通じて取得し、それをネットワークを通じてロボット、あるいは別の人に伝えて実際に動かすというもの。

これを活用すれば、将来的にはテレパシーやサイコネキシスなどの超能力も、ネットワークの力を使って実現できるといいます。

その人間拡張基盤を活用したデモは、すでに国内ではNTTドコモをはじめ、NTTグループの関連イベントで実施されてきたものですが、海外で披露されるのは今回が初となります。

その目的について中村氏は、人間拡張基盤の実現に向け世界的にパートナーを募る狙いがあったと話しています。

しかし、そもそも現在は5Gのネットワーク整備が進められている真っ最中で、6Gはまだ研究や構想段階で実証実験すら進んでいない状況にあります。

にもかかわらず、6Gの実現に向けたネットワーク技術よりもユースケースを前面に押し出すというのは疑問を抱くところですが、そこには5Gでも苦戦しているユースケースをいち早く開拓することで、6Gの実現から活用へという流れをスムーズに実現したい狙いがあるようです。

もちろん、人間拡張基盤も現在開発中の段階で、ビジネスモデルをどうしていくかもまだ決まっている訳ではないと中村氏は話していますが、まずはできるところから始めていくというのが同社の方針とのことです。

なかでも、他の人が触れた触覚を通信で伝えて再現する「触覚共有」などは、早期に実現できる可能性があることから6Gを待つことなく、5Gから実現していきたいとも中村氏は話していました。

とりわけ5Gは、コンシューマ向けのサービスに関して明確なユースケースが出てきていなことが大きな課題となっています。

そうしたことから、人間拡張基盤が「5Gの普及に向けた突破口の1つにならないかと考えている」とも中村氏は話しており、2025年の大阪万博などでプレ6Gを見据えたサービスとして披露することも検討しているそうです。

ミリ波に苦戦する現状、テラヘルツ波の活用は進むのか

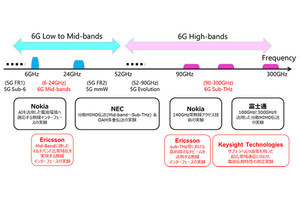

一方、6Gのネットワーク技術でNTTドコモが力を入れているのが、100GHz以上の周波数の「サブテラヘルツ波」の活用です。すでに、同社ではNECや富士通などと対応デバイスを開発して検証を進めている状況だといいますが、「さすがに課題がいっぱいある」と中村氏は話しています。

最大の課題は、やはり高くなるほど遠くに飛びにくくなる周波数特性のようです。5G向けに割り当てられている、主として30GHz以上の「ミリ波」に関しても、携帯各社は扱いに苦戦し利用が進んでいない状況が続いているだけに、それよりさらに高いテラヘルツ波の活用となると相当な困難が伴うことは間違いないでしょう。

それだけに中村氏は、テラヘルツ波の前にミリ波を有効活用することこそが「喫緊の課題」だと答えています。

NTTドコモではミリ波の特性上、トラフィックの多い場所に集中して設置する、あるいは大規模イベントが実施された時などに一時的に基地局を設置して使用するなど、従来のネットワークのように広く面をカバーするという発想とは違った運用が必要だと同氏は話しています。

こうしたことから、とりわけ産業用途で期待されている、5Gのネットワークを工場など特定の場所に限定して活用する「プライベート5G」とミリ波の相性は高いと中村氏は見ているようです。

ミリ波が実用に耐えることを産業用のネットワークで示すことによって、機器の数を増やしコストを下げることが、ミリ波の利活用を進めるうえで重要なポイントになってくるといえそうです。

そして、6G時代にはミリ波が十分有効活用され、サブテラヘルツ波が現在のミリ波と同じような位置付けになるのではないかと見られてます。

ただ、サブテラヘルツ波に関しては、一層遠くに飛びにくいことから6Gの時代になっても有効活用は難しいとの見方が多くなされており、中村氏も有効活用に向けてはミリ波以上に多くの課題を抱えているとの認識を示していました。

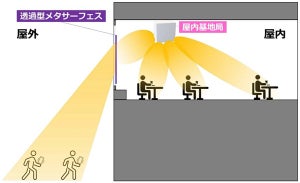

しかし、中村氏は「(ミリ波が)往々にしてオールオアナッシングで考えられがちだが、ミリ波も見通しが良ければ数kmは飛ぶ。サブテラヘルツ波も見通しが立ってうまく技術を組み合わせれば数百メーターは飛ぶ可能性がある」とも話しています。

NTTドコモでは今回のMWC Barcelonaでの展示で、1つの基地局からアンテナを分散して配置し、複数の方向から電波を射出して通信する「分散MIMO」などを、高い周波数を用いる6Gにつながる技術としてアピールしており、複数技術の組み合わせによってテラヘルツ波の利活用を進めるソリューションを開拓していきたい考えのようです。

中村氏によると、6Gの導入が見込まれる2030年代、とりわけその後半には通信トラフィックが現在より一層増加してサブテラヘルツ波を使わなければトラフィックを収容できない可能性があるとのこと。同社ではそうした時代が訪れるまでに研究開発を進め、サブテラヘルツ波の活用に向けた準備を整えておきたいとのことです。

また、中村氏は6G時代には無線通信部分だけでなく、コアネットワークのアーキテクチャ自体が変わっていく可能性も示唆しています。

ここ数年来、携帯電話業界では仮想化技術や、基地局のインタフェースをオープンなものにする「オープンRAN」に関する取り組みが進んでいますが、同社ではそうした技術を引き継ぎながらも、6Gに向け大きな変化を加えた新しいネットワークのアーキテクチャを現在検討している最中とのことで、近いうちにその考え方を伝えることもしていきたいと同氏は答えています。

6Gに向けてはさまざまな取り組みが進められており、5Gよりも早いタイミングで実用化がなされるのではないかと見る向きもあるようです。3G、4Gの時代に技術の標準化をけん引してきたNTTドコモが、6Gでどのような立ち回りを見せて再び存在感を高めてくるのかが注目されるところではないでしょうか。