米司法省がAppleを反トラスト法違反の疑いで提訴した。同省は、Appleが"囲い込まれた庭"に消費者をロックインしていると非難しているが、その主張に対する消費者の反応は分かれている。しかし、内容はどうあれ、司法省が提訴に踏み切ったことのインパクトは大きい。→過去の「シリコンバレー101」の回はこちらを参照。

他のメーカーに乗り換えにくくなる「ロックイン効果」

一眼レフカメラのマウントはメーカーごとに異なり、例えばニコンのカメラのレンズをキヤノンのカメラに使うことはできない。一眼レフを長く使っているとそれを受け入れるようになるが、一眼レフを初めて使うとき、多くの人が「なぜ同じマウントですべてのレンズを使えるようにしないんだろう?」と疑問に思う。

マウントが異なる理由は、技術的な要件と商業的戦略に基づいている。マウントはカメラ本体とレンズの間の物理的および電子的な接続を提供し、レンズとカメラ本体間の通信、オートフォーカスの実現方法、撮影画像の安定化などに影響する。マウントを独自開発することでメーカーごとの設計思想や技術、仕様を製品により反映でき、製品の競争力を高められる。

一方で、独自のマウントシステムを持つことは、メーカーにとってレンズやアクセサリーの市場を独占しやすくする商業的戦略でもある。ユーザーが所有する特定メーカーのレンズが増えるほどに、他のメーカーのカメラに乗り換えにくくなる。「ロックイン効果」が発生する。

米国で起こるApple製品のロックイン

3月21日に、米司法省が反トラスト(独占禁止)法に反する疑いでAppleをニュージャージー州連邦地方裁判所に提訴した。主力製品であるiPhoneを通じて独占力を行使し、相互運用やスマートフォンの乗り換えを困難にし、アプリ、製品、サービスのイノベーションが損なわれ、開発者、企業、消費者により多くの負担を課していると主張している。

これはApple製品のエコシステムへのロックインに関する訴えである。ただし、独占的と呼べるような状況にあるのは「米国のみ」であり、この問題を語る際にはその点を踏まえる必要がある。

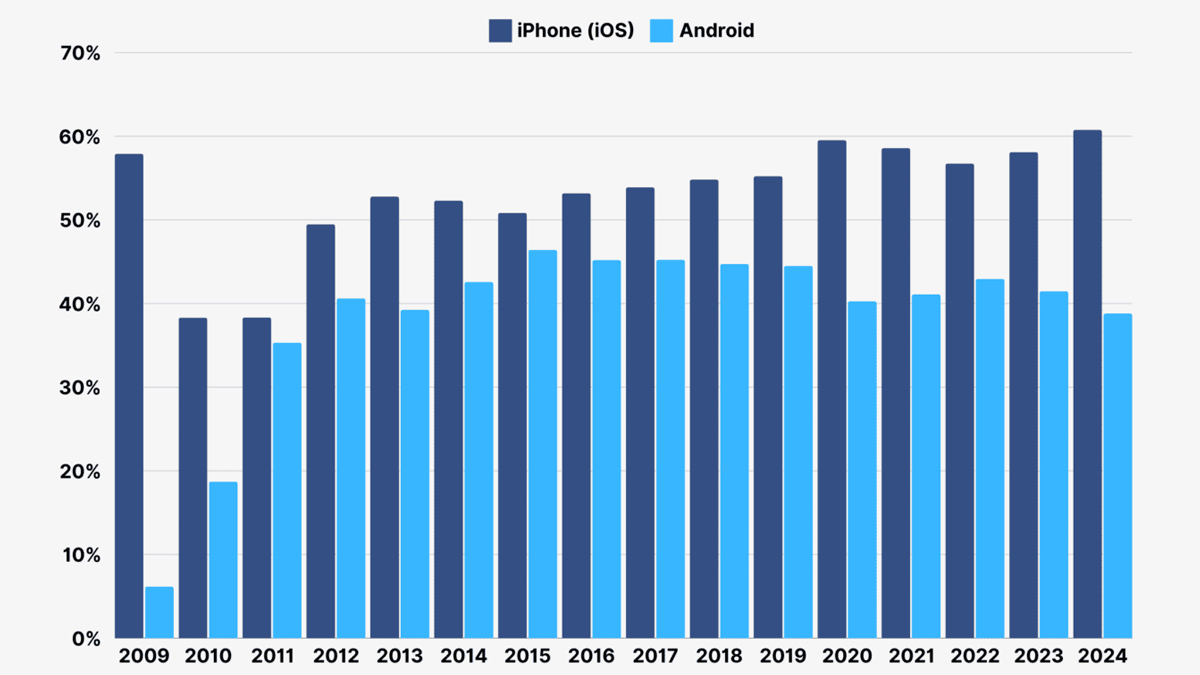

世界(2024年2月時点)のiPhoneのシェア(StatCounter)が27.35%であるのに対して、米国のシェアは60.77%と非常に大きい。他の国ではiPhoneの2倍はあるAndroidのシェアが、米国ではわずか38.81%である。

iPhone人気は若い世代になるともっと高く、Piper Sandlerが半年ごとに公開している「Taking Stock with Teens」の2024年4月版で、10代の回答者6,020人の85%がiPhoneユーザーだった。世界の中で日本もiPhoneの比率が高い国だが、米国は日本を大きく上回っている。

-

米市場におけるiPhone(紺色)とAndroid(水色)のシェアの推移(StatCounter)。iPhoneは人気だったが、Appleデバイス同士のスムーズな連携が形になってきた2020年からさらにシェアを伸ばし、Androidとの差を広げている。

実際、米国で生活していると、iPhoneを選ばないことのデメリットの大きさを実感する。例えば、ウチの子供もスマートフォン世代に入り、しばらく前まで友達と「初めてのスマホ」選びで盛り上がっていた。最初はものめずらしいおもちゃを欲しがる感覚で折りたたみスマホを欲しがったり、ゲーム実況者が勧めるGalaxyを欲しがったりしていたが、Androidを買った友達の体験が仲間内で広まってからはiPhone一択状態になっている。

彼らのコミュニケーションは小学校低学年のころから使っているiPadから始まり、iMessageとFaceTimeが欠かせないものとなっている。最初はAndroidを買った友達にiPhone側が合わせていたが、それが面倒になり始めて、次第にAndroidユーザーの子がコミュニケーションの輪に入れなくなっている。

さらに、この傾向が親の方にも広がっている。子供がiPhoneだと親もApple製品の方が「探す」や「Apple Cash」(おこづかい用)などを使えて便利だし、子供の送り迎えなどで協力するために作っている保護者同士のグループも今やiMessageが前提のようになっている。

AndroidとiOSを比較すると、Androidならではの良さをいくつも見つけられる。だが、Apple製品のエコシステム、Appleのデバイスとサービスを組み合わせることで生み出されるユーザー体験がiPhoneを特別なものにしており、特に米国では友達や家族がiPhoneを使っていて自分だけAndroidを選んで失うものは大きい。そのような背景から、司法省が排他的な状況を指摘するのは理解できる。

しかし、AppleがiPhone人気を利用して排他的に市場を支配しているかというと、iPhoneのシェアが圧倒的なのは米国に限られる。Walled Gardenと呼ばれる閉鎖的なエコシステムを採ること自体は違法ではなく、前述のように囲い込み型にはメリットとデメリットがあり、歴史を通じて見ると、より自由に選択できるビジネスモデルとの競争で囲い込みが不利になることの方が多い。

メッセンジャーを例にすると、日本ならLINE、中国ならWeChatというように、米国以外の市場ではクロスプラットフォームのメッセンジャーが普及している。多くの人の生活にiMessageが不可欠で、ブルーバブル/グリーンバブルが深刻な問題になっている米国が例外的といえる。

米国市場で現在、Appleがロックイン効果を発揮しているのは明らかだ。それがApple製品が優れているからなのか、それとも意図的に競争を阻害しているためなのか、またはその主導的地位と消費者の惰性を頼りに人々をリピートさせているからなのかはわからない。 おそらく、すべての要素が影響しているのだろうが、市場シェアが増すにつれて、3番目の理由の影響が色濃くなる。つまり、消費者が他の選択肢を比較することなく、無難な選択としてiPhoneを選ぶ傾向が強まる。

Appleは司法省の提訴をWake-up callにできるか

UBSが3月に発表したデータによると、米国のiPhoneのリテンション率(顧客維持率)は79%、60%が「他のスマートフォンを試すことに興味はあるが、Appleのエコシステムから離れるのは不便」と回答している。そうなると、ライバルは単に優れた製品を提供するだけでは不十分で、iPhoneを大きく上回る何かをアピールできないと消費者の気持ちを動かせない。

米スマートフォン市場の「iPhoneを選べば間違いない」という状況は、よく言えば、消費者が安心・安定を得やすい。しかし、さまざまなメーカーが競争している中国市場に比べると、変化に乏しく、停滞感を覚える。

88ページにわたる司法省の訴えを読んだ。正直なところ、失望させられる内容だった。消費者の多くがAndroidへの移行を望んでいる、サードパーティのソリューションを選べる方がAppleのソリューションより有益といった、実際と合致しているとは言い難い前提から議論が組み立てられていたり、政治的な要素も含まれていた。

逆に、私が消費者としてAppleに不満を抱いていることの多くが触れられていなかった。Appleが多くの消費者に満足を提供している状況を踏まえると、この主張で人々が政府機関のことを自分たちの味方と感じるかどうかは疑問である。

ただ、その内容がどのようなものであれ、政府の介入は効果を発揮する。介入は必ずしも好ましいことではなく、消費者に利益をもたらす結果になるとは限らないが、政府機関の介入は例外なく変化を起こす。

iPhoneのUSB-C採用、App Storeでのゲームストリーミングアプリの提供、セルフサービス修理プログラムなど、規制の圧力を受けてAppleは数多くの変更を提供するようになった。これらはライバルとの競争だけでは実現しなかったことである。

市場で圧倒的な地位を築くと、新しい挑戦や競争から遠ざかり、組織内での自己満足が生まれ、現状維持の姿勢が強まる可能性がある。自己満足に陥ると、企業は既存の製品やサービスを改善する動機を失い、市場の変化や顧客の要求に対応する能力が低下する。

場合によっては、既存のビジネスモデルや技術に依存し続けることを選ぶかもしれない。これは短期的には利益をもたらすかもしれないが、長期的に技術革新の欠如が企業の競争力を損ないかねない。

市場は常に進化しており、消費者のニーズも変わる。98年に司法省がMicrosoftを訴えた裁判も、当時のInternet Explorerの支配力をいくらか弱めたにとどまり、政府による過剰な介入、市場経済の原則に反しているという批判を受けた。

しかし、今ふり返ると、規制の脅威からMicrosoftがWeb標準を遵守するようになったことで、HTML5が台頭し、Web技術の競争が強まり、Web開発者コミュニティが成長し、後のモバイル革命につながった。奇しくも、テック業界ではモバイル時代からAI時代への大きなシフトが起きようとしている。Appleは、司法省の提訴をWake-up call(警鐘)とすることができるだろうか?