米国証券取引委員会がAIウォッシングで訴えていた金融投資2社と和解合意した。2社は合計40万ドルの罰金を支払う。生成AIに対する過度な期待がAIウォッシングの増加に現れており、ピークを過ぎた後に訪れる"幻滅の谷"の深刻化に対する懸念が強まっている。→過去の「シリコンバレー101」の回はこちらを参照。

広がる「AIウォッシング」

SEC(米国証券取引委員会)のゲーリー・ゲンスラー委員長のスピーチで「AIウォッシング(AI Washing)」という言葉を聞いた時、「洗濯しているロボット」を想像して思わず笑ってしまった。

“○○ウォッシング”という言葉は元々、白い塗料で塗りつぶす「ホワイトウォッシング」が「事実を隠す」や「実態よりもよく見せる」という意味で使われるようになり、次第に文化的または歴史的なコンテキスト、特にエンターテインメント業界において、人種や民族の多様性を無視したり、軽視する行為にも使われるようになった。

具体的には、非白人キャラクターを白人俳優が演じたり、または物語や歴史的事実が白人中心の視点で書き換えられることが含まれる。他にも、企業や組織が実態の伴わないのに環境配慮を売りにする「グリーンウォッシング」、LGBTQ+に関する場合の「ピンクウォッシング」など、さまざまな○○ウォッシングが存在する。

「AIウォッシング」とは、企業や組織が自身の製品やサービスがAI技術によって優れたものであるように誇張する行為を指す。近年、「AIを使用して〜」というフレーズが製品発表や宣伝において珍しくなくなった。

しかし、どの技術をどのように使用し、それがどのように機能して、どんなソリューションを実現するのかが明確に伝わってこない場合があり、「AI=素晴らしい」という単純な宣伝にモヤっとした気分になることがある。

企業としては、AIに触れないことが時代遅れと見なされがちである一方で、AIは注目されるキーワードであるため、些細な事柄でも強調してしまう。しかし、そこは慎重にならなければならない。誇大宣伝がすぎるとSECがやってくるのだ。

生成AIの問題に対する不満が「幻滅の谷」に集約

3月18日にSECは、AI活用に関して誤解を招く虚偽の説明があったとして訴えていたDelphia(USA)とGlobal Predictionsとの和解合意を発表した。

Delphiaは、十分な能力を持たないにもかかわらず、AIを用いて企業の成長やトレンドを予測すると主張。同社は22万5000ドルの罰金支払いで合意した。Global Predictionsは、同社が「初の規制対象AIファイナンシャル・アドバイザー」であり、また「専門家によるAI主導の予測を提供」といった実際とは異なる主張や説明を行っていた。同社は17万5000ドルの罰金を支払う。

企業がAIの実際の可能性に現実的な見方を持たなければ、消費者や投資家を誤解させる恐れがある。宣伝と異なり、実際のAI技術の使用が限定的であったり、企業が都合よくAIを解釈して宣伝に利用したり、最悪のケースでは製品開発プロセスでAIツールを使用しただけで「AI搭載」と主張することがある。

SECは「多くの投資家が投資判断にAIツールの利用を検討し、AIの変革力の活用を主張する企業への投資を検討している中、われわれは"AIウォッシング"を行う者から投資家を守ることに全力を尽くす」としている。

AIウォッシングの問題は、実態が伴わない悪質な宣伝行為だけではない。AI導入を打ち出し、実際に積極投資しているけど、その成果が見えてこない場合もある。これは偽りではないものの、大きな期待はずれも混乱を招く。

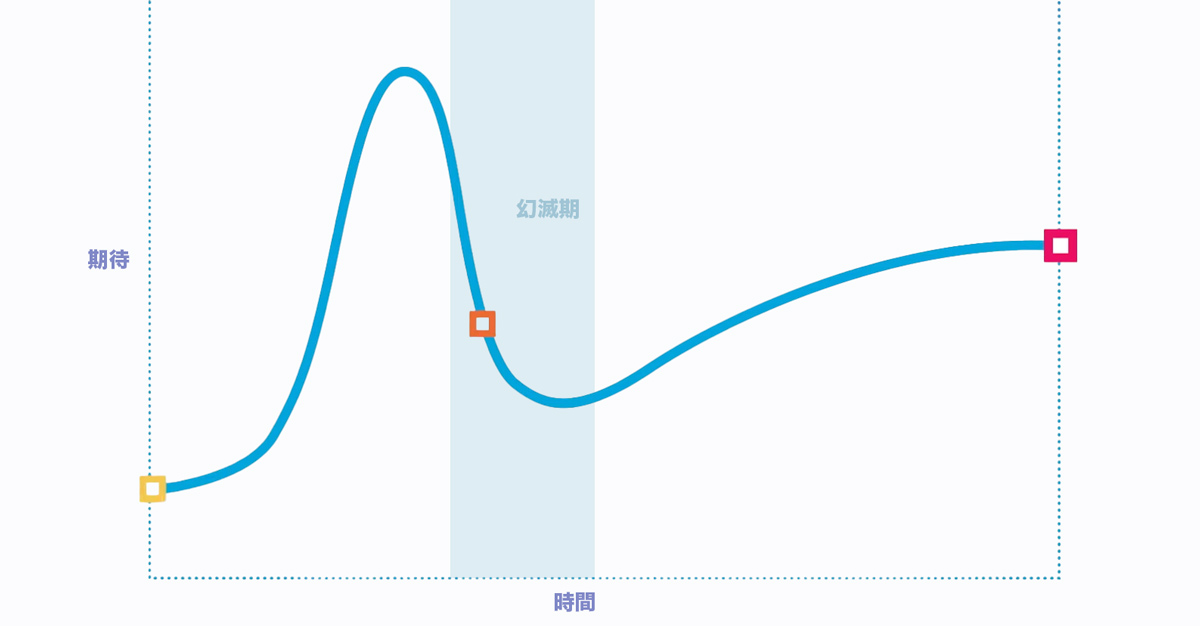

今年に入って生成AIブームの潮流が変化し始め、生成AIの問題や課題に対する不満が「幻滅の谷」に集約されつつある。幻滅の谷は、新技術が市場に登場した際に、一般的に経験する期待と受け入れのサイクルの1フェーズである。新しい技術に対する最初の期待がピークに達した後、実際の効果や適用性が期待に満たないことが明らかになり、投資家や人々の関心が急速に冷めていく時期を指す。

-

Gartnerのハイプ・サイクル。黎明期(技術のトリガー)、ピーク期(過度な期待)、幻滅期(幻滅の谷)、回復期(啓蒙の坂)、安定期(生産性の高原)の5期を経て、技術や製品が成熟し、社会に適応し、市場における価値が明確になる。

生成AIのセキュリティに懸念を示した回答者が「100%」

PagerDutyがFortune 1000企業のエグゼクティブ100人を対象に実施した調査によると、生成AIのセキュリティに懸念を示した回答者が「100%」だった。そして「98%」がガイドラインとポリシーを確立させるために、社内の生成AIの取り組みを一時的に停止させたと報告している。

この懸念はセキュリティだけではなく、トレーニングデータの著作権問題やそれに伴う法的問題など、倫理的な課題も含む。AIは依然として世界を変え続けているが、技術の改善と統合は予想されたものよりも困難で複雑な問題を提起しており、現時点でAIチャットボットに魔法のソリューションは存在しない。

生成AIの可能性は大きいが、革新は一晩で起こるものではない。iPhoneもその一例である。日本で発売されなかった初代iPhoneには、App Storeがなく、サードパーティのアプリはWebアプリに限られたのに、データ通信は2GのGPRS/EDGEだった。Googleマップのアプリが標準搭載されていたものの、GPSはなく、カメラを搭載していたのに写真付きMMSを送れなかった。

今ふり返ると、総合的な利用体験が売りのApple製品とは思えないチグハグぶりである。当時の3G前のセルラー通信環境では、iPhoneの携帯電話としての有用性はフィーチャーフォンに劣っていた。

しかし、マルチタッチ、Safariブラウザ、OS Xと同じ基盤のOSを備えたiPhoneは潜在的な可能性を示し、モバイルブロードバンド、Wi-FiやBluetoothの発展、チップの省電力・高性能化といったモバイルコンピューティングの環境が整った数年後に、iPhoneはその真価を発揮することとなった。

今年に入り、OpenAIのサム・アルトマン氏がさまざまなインタビューに応じており、最近の同氏の発言からは、生成AI技術に対する興奮や過度の期待を抑制する姿勢が窺える。例えば、YouTubeで公開されたレックス・フリードマン氏によるインタビューで、「GPT-5を秘密裏に構築して驚かすより、GPT-1、2、3、4について話すことにした」と述べている。

AIは少しずつ賢くなり、私たちの環境に少しずつ適応していく。GPT-5は新しいGPTではなく、これまでと同様に前世代の延長にある。「AIとサプライズは相容れないということだ」との見解を示し、「これらの事象に適応し、考えるには時間が必要である」と続けた。

Google DeepMindのデミス・ハサビス氏も、AIへの巨大な資金流入によって暗号通貨を彷彿させるハイプが起こり、それがAIの科学的進歩を曖昧にしていると警告している。「ある意味で、AIは十分に宣伝されていないが、ある意味では宣伝されすぎている。私たちは、現実にありえないようなことを色々と話している」と述べている。

まもなく2024年1〜3月期の決算発表シーズンが始まり、AI関連企業の多くは市場予想をクリアできると見られている。しかし、注目すべきは中長期的な見通しである。SECがAIウォッシングに目を光らせるようになり、生成AI関連企業や生成AIを導入しようとしている企業から生成AIの価値について慎重な発言が出てくるかもしれない。それは短期的に失望を呼ぶかもしれないが、長期的にはプラスになる措置である。

ビジネスが安心して生成AIを導入し、顧客にも提供できる環境はまだ整っていない。生成AIはまだ、有用性が限られた可能性の塊に過ぎない。その真価を引き出すための環境整備には時間が必要であり、その過程を急ぐことは、経済リスクを高め、幻滅の谷を深めることにつながる。