昨年後半からAIを活用した検索が登場し始め、今年に入ってより身近の存在になり始めている。それらは一般的な検索ツールとして有用なのか、SEOスパムで劣化が指摘されるGoogle検索に代わるものになり得るのか、試してみた。→過去の「シリコンバレー101」の回はこちらを参照。

AIを活用した検索を試してみたら…

2週間ほど前からAIを活用した検索を試し続けている。何かを調べると私に代わってAIがWeb検索を実行、結果を分析し、知りたかった情報をまとめてくれる。最初はAIのフィルターを通る過程で重要な情報を見落とされるのではないかと懐疑的だった。

しかし、慣れたらそんな心配は霧散した。情報の選択に不満は残るものの、知りたい情報をすぐに得られる効率の良さはそれを上回る。検索が進化する可能性を感じている。

なぜAI検索を試し始めたかというと、大きな理由の1つがここ数年絶えることなく指摘され続けている「Google検索が死にかけている」問題である。

2022年2月にDKBというブロガーが「Google Search is dying」という記事を公開した。それが瞬く間に大きな議論に火をつけ、すぐにHacker Newsで1,500を超える賛同票を集めた。

製品レビュー、健康・医療、ファイナンスなどトラフィックが多い分野の検索では、広告だらけで情報の薄いWebページが結果の上位に並び、高品質なレビューや体験談といった価値のある情報になかなかたどり着けない。

製品レビューの多くはレビューを装った有料広告であり、パンケーキのベストレシピはInstagramでトレンドになっているものばかり。広告を見せることを目的としたWebページのトラフィックをSEO(検索エンジン最適化)を用いて増加させる、いわゆる"SEOスパム"に汚染されていると指摘した。

そのブログ記事をきっかけに、米国ではGoogle検索に「reddit」という単語を加える「Redditトリック」がGoogle検索に用いられるようになった。ソーシャル掲示板「Reddit」の投稿に絞り込むことで、Redditにある個人のレビューや体験談が見つけやすくなる。

「本当にそんな面倒なことしているの」と思うかもしれないが、昨年夏にRedditのAPI仕様変更に対する抗議活動で多くのSubredditが閲覧できなくなった時に、Google検索ユーザーの不満が爆発する騒動に発展した。それぐらいRedditトリックは浸透している。

そうした検索ニーズに応えるために、Googleは昨年「Perspective」という機能をGoogle検索に追加した。検索結果をディスカッションボード、Q&Aサイト、ソーシャルメディアなどで共有されている文章、画像、動画に絞り込んで表示する。RedditやQuoraなどの投稿を1カ所で調べられる便利な機能である。

しかし、これはSEOスパムをなんとかするべき問題であり、その代わりにPerspectiveを使ってもらうというのは本末転倒と言わざるを得ない。

個人的には、この半年でGoogleのSEOスパム対策が成果を上げて、Google検索の結果が改善されていると感じている。しかし、検索エンジンのランキング品質を貶める行為は対処しても新たなテクニックが現れるイタチごっこである。

そして、これはGoogleだけの問題ではない。Googleのシェアが圧倒的だから、最適化がGoogleに偏っているが、広告を扱う他の検索サービスも影響を受けている。SEOスパムは、Web検索全体が抱える問題なのだ。

The Browser Companyの「Arc」ブラウザ

AI検索を使う方法は多数存在する。私は1月末に「ポストGoogleインターネット」を掲げて、ブラウジング体験にAIを実装する「Act II」を開始したThe Browser Companyの「Arc」ブラウザを使っている。

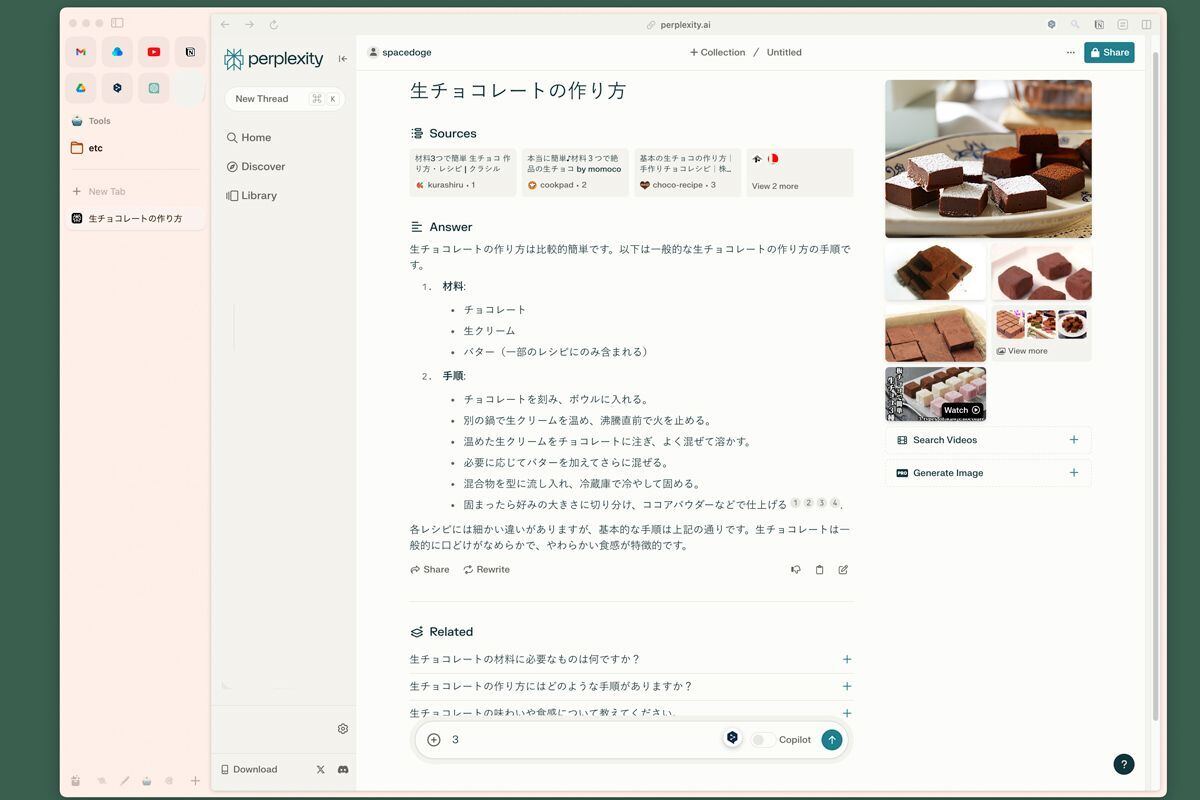

同ブラウザは、デフォルト検索エンジンに「Perplexity」を選択できる。Perplexityはインデックスとランキングのメカニズムに、OpenAIの大規模言語モデル(LLM)と自然言語処理を統合している。会話するように検索でき、従来の検索エンジンよりも複雑なクエリをニュアンスを含めてよりよく理解してくれる。

そして結果にリンクを並べるのではなく、ユーザーが求めている情報を提供するソースをキュレーションし、以下のようにクエリの文脈に沿った直接的な回答を生成する。

Arcには「Instant Link」という機能もある。これはLLMを使ってユーザーの検索意図を理解し、ユーザーが探しているWebページを直接開く。例えば、検索ボックスに「Macintosh、iPod、iPhone、iPadを発表するスティーブ・ジョブズのビデオ」と入力してInstant Linkを実行すると、該当するYouTubeビデオ4本が開く。探しているものが明確に分かっていて、そこにたどり着く方法を探している場合に有用な機能だ。

-

![検索ボックスに「Macintosh、iPod、iPhone、iPadを発表するスティーブ・ジョブズのビデオ」と入力(左)、[Shift]+[Enter]でInstant Linkを実行すると、Arcが検索結果表示をスキップして4本の動画を自動的に開いてくれた(右)。](images/003.jpg)

検索ボックスに「Macintosh、iPod、iPhone、iPadを発表するスティーブ・ジョブズのビデオ」と入力(左)、[Shift]+[Enter]でInstant Linkを実行すると、Arcが検索結果表示をスキップして4本の動画を自動的に開いてくれた(右)。

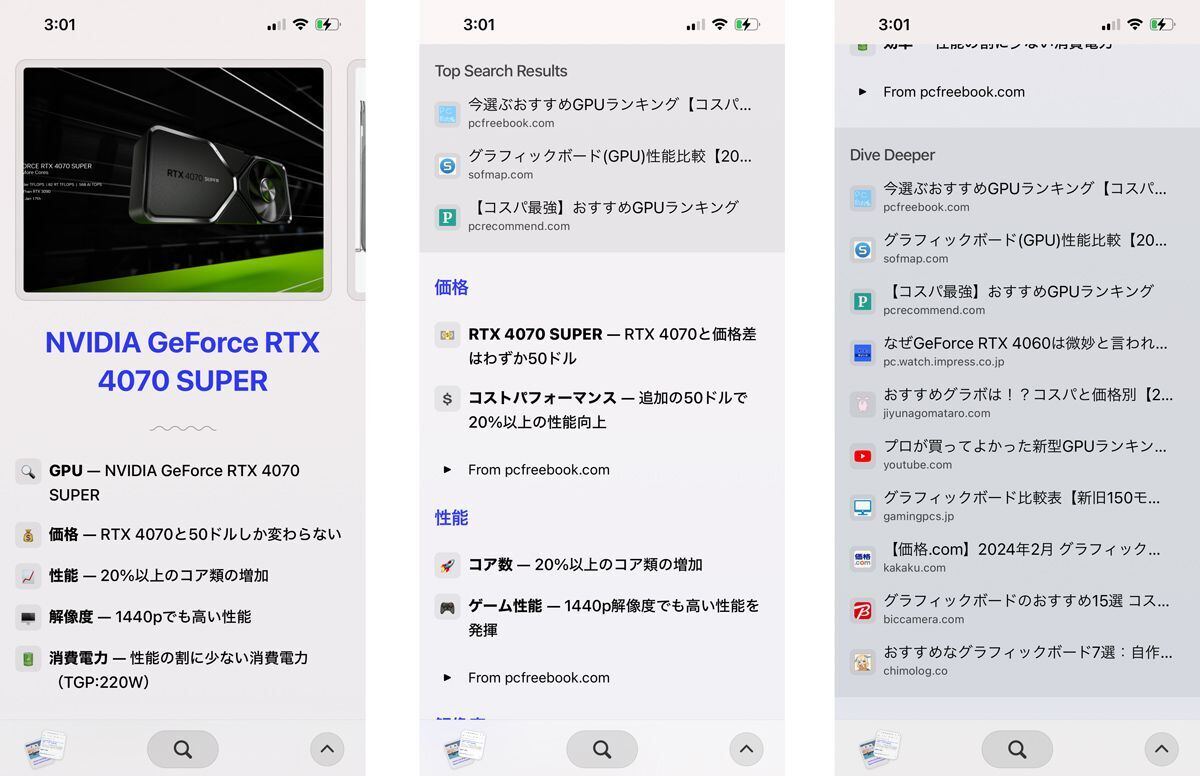

そして、現時点ではモバイルアプリ「Arc Search」のみの提供だが、「Browse For Me」という機能がある。これはArcがユーザーに代わって検索するだけではなく、Webサイトをブラウジングして情報を収集し、回答をまとめたページを作成してくれる。この新たな検索体験は実際に試してもらうのが一番なのだが、例として「今最もコストパフォーマンスの高いGPUは?」と検索した結果を紹介する。

PCパーツを探したことがある人なら分かると思うが、変化し続ける「最もコスパの高いGPU」にたどり着くには、いくつものページを開いて調べ、ショップを比べて価格帯を把握しなければならない。「Browse For Me」は24年2月時点で、「NVIDIA RTX 4070 Super」を選んだ。正しい選択だと思う。そして上のように、なぜコスパが高いと言えるのかが伝わるように、特徴、性能と価格、トップリンクとさらなるリサーチに役立つリンクをまとめてくれている。

正確性については、AI検索が情報の選択を誤る場合があり、鵜呑みにはできない。検索の目的がぼんやりとしている場合、検索してみたら何かわかるかもしれないという感覚で行う検索ではAI検索もあいまいになる。一方で、検索の目的がはっきりしていて、情報探しを時短したい検索ではAI検索は有用だ。SEOスパムを見ずに済む検索体験は快適である。

AI検索によって、SEOスパムの問題が解消するかどうかはわからない。Googleだって最初は、インターネット上の情報を効果的に整理し、ユーザーが必要とする情報を迅速にアクセスする方法の提供を純粋に目指していた。しかし、収益モデルを確立する過程で検索連動型広告を導入し、広告主と検索ユーザーの利益のジレンマに陥ってしまった。AI検索にもいずれ広告が導入される可能性は高く、AI検索への最適化を試みる広告スパムも現れるだろう。

ただ、検索は根本的に進化させざるを得ないところにきており、AIの大胆な導入は不可避に思う。ライプツィヒ大学とバウハウス大学ヴァイマルの研究者が、製品レビューに関する7,392クエリについて、Google、Bing、DuckDuckGoを1年間監視したデータをまとめた「Is Google getting worse? A longitudinal investigation of SEO spam in search engines」によると、高品質なコンテンツとスパムとの境界線が曖昧になっており、すべての検索エンジンが大規模なアフィリエイトマーケティング・キャンペーンの犠牲になっているとしている。

製品レビューのような、ネットユーザー、検索サービス、コンテンツプロバイダーの間に本質的な利益相反があるカテゴリは特にアフィリエイトマーケティングの影響を特に受けやすい。SEOスパムとの戦いは終わりない追いかけっこに陥り、情報が薄いコンテンツが次々に複製される傾向が強まる一方で、さらにAI生成コンテンツによる爆発的な増加の可能性を指摘している。すでにSEOスパムとの戦いで疲弊させられている従来の検索が、このままでAIが生成するスパムに耐えられるとは考えにくい。