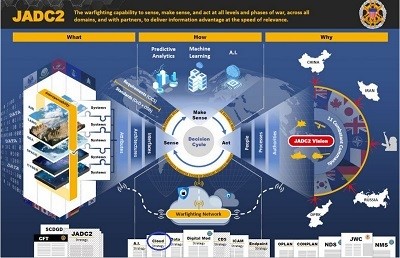

以前に第468回で取り上げたように、米軍が推進しているJADC2(Joint All Domain Command and Control)戦闘コンセプトにおけるイネーブラの一つとして「クラウド関連技術」が挙げられている。今回はこのクラウドとエッジを取り上げてみよう。→連載「軍事とIT」のこれまでの回はこちらを参照。

エッジ処理の必要性

艦艇や航空機といった個々のプラットフォームが自己完結、スタンドアロンで動くのであれば、所要の機材やシステムは、すべて自前で抱え込む必要がある。しかし、ネットワークにつながっていることが前提で、その上で「すべての戦闘空間にまたがる一元的な情報の共有・一元的に指揮統制」を実現するとなると、話は変わる。

まず、共有すべき情報をネットワークの向こう側に置かなければ始まらない。そこで、イネーブラとしてクラウド関連技術が関わってくる図式となる。

ところが、ネットワークにつながっていることが前提となると、ネットワークの接続性(connectivity)ならびに伝送能力が問題になる。

接続性の話は後で触れるとして、まず伝送能力の話から。ネットワークにつながった各種センサーが、生データをそのままネットワークに流したら、伝送能力がいくらあっても足りない。しかも、その生データのすべてが有意なものとは限らない。中には不要な「ゴミ」も含まれるであろう。すると、なにがしかの「前処理」が必要になる。

だから、市中で使われているクラウドサービスでは、「エッジ処理」という話が出てきているのは御存じの通り。すべての処理をクラウド・サービス側にぶん投げるのではなく、出先(エッジ側)で処理できるものは出先で処理して、分担しましょうというわけだ。

衛星と無人機の事例:BAEシステムズ「Azalea」

そこで、イギリスのBAEシステムズが2022年9月6日にリリースを出していた件を引き合いに出す。同社はアザレア(Azalea)というマルチセンサー衛星群の開発を進めており、2024年に初号機を打ち上げる予定。

合成開口レーダー(SAR : Synthetic Aperture Radar)に加えて、画像や電波のデータも集めるという。この内容からすると、SARに加えて、可視光線や赤外線を使用する映像センサー、そして電子情報収集の機能を持たせるのではないかと思われる。

ところが、それらのセンサーから得た生データをそのままダウンリンクに流したら、衛星と地上局を結ぶ回線がパンクする。そこでアザレアでは、衛星側にエッジ処理の機能を持たせるとしている。不要なデータを捨てたり前処理を行ったりした上で、必要そうなデータだけを地上に送らせるようにすれば、ダウンリンクの負担は軽減できる。

例えば画像解析であれば、基本的な「荒い」処理は衛星の側で済ませてしまうのだろう。同じ地点を撮影した複数の衛星画像を比較する場面であれば、比較しても有意な違いが生じていない場所のデータは措いておき、差分が生じた場所のデータだけを地上に送る。そんな按配になるだろうか。

ただし、ここで問題になるのは、エッジ側で行う処理の信頼性である。ダメな処理をしたのでは、地上に降って来るデータがゴミになってしまう。たぶん、そうした事情と継続的な改善を図る必要性という観点からであろう、アザレアでは軌道上にある衛星の機能再構成を可能にするとしている。ハードウェアは取り替えられないが、ソフトウェアをアップロードして書き換えれば、機能の再構成や能力の改善が可能になる。

衛星と無人機の事例:GA-ASI「グレイ・イーグル25M」

センサー・プラットフォームの側でエッジ処理を行うところは、ゼネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ(GA-ASI)が2022年10月10日に発表した無人機「グレイ・イーグル25M」も共通する。

これは、すでに米陸軍で運用しているMQ-1Cグレイ・イーグルの派生モデルだが、搭載するセンサーで得たデータを機上でエッジ処理した上で地上に送信、ニア・リアルタイムで目標の探知・識別・位置標定を行うとの触れ込みだ。

生データをそのまま地上に送って処理する方法でも、同じ結果を得られるかもしれない。しかし、無人機と地上を結ぶネットワークの負担は間違いなく増える。エッジ処理によって有意なデータだけを選り分けて地上に送る方が、迅速な情報の利活用につながるかもしれない。

ネットワーク接続性の問題と、役割分担の問題

ネットワーク化したシステムでは、接続性の問題がついて回る。衛星や無人機から生データをいきなり地上に送るという考え方は、そもそも、常に広帯域の伝送回線があるという前提でなければ成立しない。帯域の問題は先に触れたが、接続が間欠的になった場合にも問題はある。データを送れるタイミングと送れないタイミングができてしまうからだ。

先に例を挙げたアザレア衛星群は、LEO(Low Earth Orbit)に配置する周回衛星だから、定期的に地上局の上空を通る。世界各地に何カ所かの地上局を配置しておけば、定期的にデータを受け取ることはできるだろう。センサーから得たデータを衛星上で前処理しておき、ダウンリンクが可能になったところで一挙に送る。

こうすれば、近所に地上局が存在しない場面だけでなく、障害や妨害が原因でダウンリンクが途絶した場合への備えにもなるかもしれない。

ただし、エッジ側で処理する方がレスポンスがいいから、などという理由でエッジ側の分担を増やしていくと、だんだん、何のためのクラウド・サービス活用だか分からなくなってきてしまう。

エッジ側で使用するコンピュータにしろ、そこで走らせるソフトウェアにしろ、なにがしかのメンテナンスや更新は必要になるはずだ。エッジ側のデバイスが高度化・複雑化すると、今度はそちらを動かしたり維持管理したりする負担が増えて、クラウド技術の活用という触れ込みと矛盾しかねない。したがって、システム構成を検討する際には、クラウドとエッジの適正分担を実現することが不可欠となろう。

著者プロフィール

井上孝司

鉄道・航空といった各種交通機関や軍事分野で、技術分野を中心とする著述活動を展開中のテクニカルライター。

マイクロソフト株式会社を経て1999年春に独立。『戦うコンピュータ(V)3』(潮書房光人社)のように情報通信技術を切口にする展開に加えて、さまざまな分野の記事を手掛ける。マイナビニュースに加えて『軍事研究』『丸』『Jwings』『航空ファン』『世界の艦船』『新幹線EX』などにも寄稿している。