前回は、生成AI活用における「自社データの活用」と「ハルシネーション」に関する課題への対処法として、RAGやファインチューニングで回答精度を高めるという方法を紹介しました。また、第2回で説明したように「セキュリティ」における課題についてはローカルLLMを活用することで対処できるなど、これまで生成AIの課題として挙げられていたポイントは解決の見通しが立ってきています。

では、こうした課題解決策があることを踏まえた上で、世の中のAI活用はどのような局面に入っていくのか。今回は、AI時代の今後について予想・考察していきたいと思います。

鍵はローカルLLMと大規模LLMの“使い分け”

まず、私は今後の企業におけるAI活用は「加速していく」と考えています。これは、本連載で解説してきたように、生成AIにおける課題解決の道筋が見つかったことが大きく影響しています。

特に画期的だったのがローカルLLMです。これまでは「生成AI活用」と言うと、誰もがChatGPTやGeminiといった外部の大規模なLLMを想定していました。しかし、むしろ自社業務に限って言えばローカルLLMを活用した方が大きなメリットがあるとわかったのです。

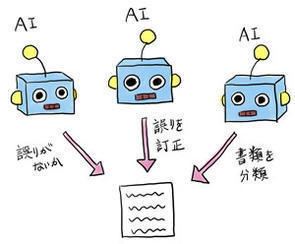

また、前回「自社データの活用」と「ハルシネーション」への対策として、RAGやファインチューニングを紹介しました。もちろん、RAGやファインチューニングも効果的な方法です。しかし、実はここでもローカルLLMが役立つのです。というのも、ローカルLLMはそもそも自社データを学習させて開発することができますし、学習データが自社業務に特化しているためハルシネーションリスクも減る可能性があります。

つまり、ローカルLLMを導入することで、セキュリティだけでなく自社データの活用やハルシネーションに関する課題も解決することが期待できるのです。

よって、今後は各社がローカルLLMを開発し、本格的な「生成AI活用競争時代」に突入していくと思われます。

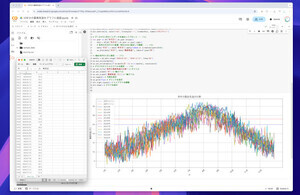

もっとも、現時点ではローカルLLMを本格的にビジネス活用する方法論は確立されておらず、各社とも手探りで模索している段階です。そのため、しばらくは「自社のデータと生成AIの組み合わせでどのような価値が生まれるのか」について検討するフェーズが続くでしょう。最近では小規模なLLMを複数合成して性能を高める「Mixture of Experts」や「Chat Vector」という手法も流行しました。

もちろん、ChatGPTやGeminiといった大規模なLLMについても活用は進んでいくはずです。ローカルLLMは確かに企業における生成AI活用の課題を解決できますが、とはいえ汎用的な活用という点では大規模なLLMに遠く及ばないからです。例えば、機密情報や個人情報を扱わない範囲でアイデアの壁打ちをしたり、調べ物をしたり、高度なコンテンツ生成をする場合はまだまだ大規模なLLMが必要です。

生成AIは大きく大規模なLLMとローカルLLMに分かれ、それぞれの弱点を補完し合うかたちで企業における活用が進んでいく。これが私の予測です。

マルチモーダルで進化する生成AI

もう1つの潮流として見逃せないのが、マルチモーダルによる生成AIの飛躍です。

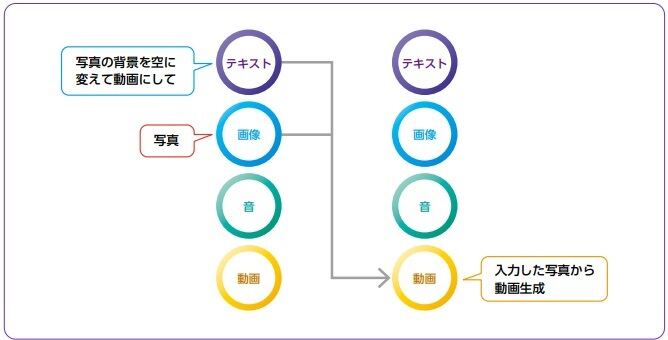

マルチモーダルとは、文章だけでなく画像や動画、音楽といったさまざまな形式の複数種のデータを生成AIに読み込ませ、そこからコンテンツを生成させる手法です。

もともとChatGPTなどの生成AIに入力できるのは文章だけ。また、生成できるのも文章だけでした。しかし、現在では生成AIの機能は大きく進化しており、画像や音楽、動画を基にさまざまな指示を行うことができます。音楽ファイルを読み込ませて歌詞について質問したり、動画ファイルを読み込ませて特定のシーンについて質問したりもできるでしょう。

このように、さまざまな種類のデータを基にコンテンツを生成させられるマルチモーダルは、今後の生成AIの可能性を大きく広げる技術として注目されています。

また、コンテンツの生成という点では、多くのツールが生成機能を実装し始めています。例えば動画編集ソフトであるAdobe Premier Proではさまざまな生成AI機能が実装され、多くのクリエイターが活用を進めています。いまやマルチモーダルな生成AIは、ビジネスやクリエイティブ活動に使用可能なレベルの精度に到達したと言えるのです。

今後、企業がAI活用を考える上で、こうした流れを無視することはできません。

自社内にあるさまざまな種類のデータが、思わぬかたちでビジネスや業務に役立つ可能性があります。テキストデータやExcelデータだけでなく、自社内にあるさまざまなデータを洗い出し、「AIに活用する」という視点で発想を広げてみることが大事です。

一方で、テキスト以外のデータをAI活用のために保持するとなると、企業内のデータ量が一気に増大することになります。例えば、今までなら「もう使わないから」と削除していた過去の写真や動画といったデータも、「AIで使うかもしれないから、念のため残しておこう」という発想に変わる可能性があります。

企業は今後、こうしたAI時代の到来を予測してデータ保持の方法を考える必要があるでしょう。

* * *

ビジネスを大きく変化させる可能性を秘めた生成AI。では、従来のタスク特化型AIが不要になったのかというと、そうではありません。

次回は生成AIと従来型AIの違いとすみ分けについて解説すると共に、企業がAI時代を生き抜くヒントをお伝えします。

AI関連の注目ホワイトペーパー

自動車とその業界を取り巻く環境の変化に、製造ラインはどのようにキャッチアップすべきか?エッジAIはマイコンで。エッジAI処理、セキュリティ、低消費電力―すべてを高いレベルで実現するマイコンの実力

自己学習型AIによるセキュリティ対策がもたらす強みとは? 脅威の予兆を自動識別、攻撃をピンポイントで自動遮断

AI関連のオススメ記事

LLMとは? 生成AIとの違いや企業の活用事例を解説ハルシネーションとは? 生成AI活用におけるリスクと対策を解説

AIと機械学習の違いを理解して、業務効率化や新規事業創出に役立てよう

ローカルLLMのメリット/デメリット、“使いどころ”を分かりやすく解説

AI活用でビジネス変革を実現するには? 押さえておきたい基本と活用事例

RAGで企業は何を実現できるのか? 基礎知識と活用メリット