前回は、生成AIの課題を解決する道筋が見えてきたことを踏まえ、今後企業における生成AI活用がどうなっていくのかについて考察。セキュリティ、自社データの活用、ハルシネーションという課題を解決する手段としてローカルLLMが浸透し、ChatGPTやGeminiといった大規模なLLMとの使い分けが重要になっていく世界観を提示しました。

また、第1回でもお話したように、Appleが生成AIをOSレベルで組み込むという新たな提案を行ったこともあり、いよいよ生成AIの活用が本格化する未来が近づいてきたと感じています。

そこで気になるのが、「では、これまで使われていた従来型のAIは淘汰されるのか?」ということです。最終回となる今回は、生成AIと従来型AIの関係性、そして2種類のAIの行く末について解説します。

「従来型のAI」とは? 生成AIとの決定的な違い

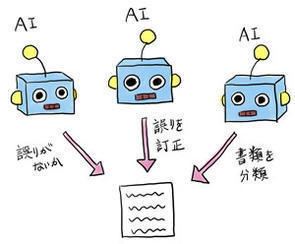

まず、ここで言う「従来型のAI」とは何なのかについて整理しましょう。自然言語でプロンプトを入力することで、あらゆるタスクに対応するのが生成AIだとすれば、特定のタスクに特化して高速に作業を行うのが従来型のAIです。

例えば、製パンの会社の検品作業を考えてみましょう。工場のベルトコンベアをパンが流れていき、袋詰めされる最後の段階で検品作業が行われます。従来はベルトコンベアの横に人が立ち、「形がふぞろいなパンがないか」「色がおかしなパンがないか」などを目視で確認していました。

この検品作業のために導入されたのが、検品用のAIです。

人の代わりにベルトコンベアの上に取り付けられたカメラが食品を撮影し、その映像をAIに送ります。AIはあらかじめパンの形状や色に関するデータを学習しており、流れてくるパンの形状や色をチェック。許容値を超えるパンがあればアラートを出すという仕組みで、人と同程度の精度で検品を行っていました。

さて、この従来型のAIの作業は生成AIで代行できるでしょうか。

もちろん、できません。

現時点で生成AIにできるのは、あくまでも「コンテンツを生成」することです。もし、上記の検品作業をさせるのであれば、まずRAGやファインチューニングでパンの形状や色に関するデータを生成AIに学習させ、その上でパンの写真を撮り、生成AIに読み込ませてから「読み込んだパンの形状や色は正常ですか?」とプロンプトに入力して回答を待つ必要があります。検品作業でいちいちそんなことはできません。

生成AIは汎用的にさまざまな作業をこなすことは得意ですが、特定のタスクを高速で処理するのは実はあまり得意ではないのです。

意外かもしれませんが、生成AIの処理能力はAIとしてはかなり遅い方です。試しにプロンプトに何か質問を入力してみてください。すると、生成AIはすぐに回答を生成し始めます。ものによっては数秒、長くても1分程度で文章が生成されるため、一見すると「速い」と感じるかもしれません。でも、考えてもみてください。相手は人ではなくコンピュータです。それなら、文章の生成なんて本来は1秒もかからずできてもおかしくないのではないでしょうか。

実はこれこそが生成AIマジックなのです。ChatGPT以降、生成AIはインタフェースにチャット形式を採用しています。ユーザーがプロンプトを入力すると、生成AIがそれに対して文章を生成する。それに対してまたユーザーがプロンプトを入力し、生成AIが再び回答する……。

ユーザーはあたかも「生成AI」という一つの人格とチャットで会話のキャッチボールをしているような気分になるため、「実はコンピュータの動作としては遅い」ということに気付けないのです。実によく考えられた仕様だと感心します。最近は技術の進歩により生成AIの生成速度もかなり改善されてきました。しかし、従来型のAIに比べれば、まだまだ遅いというのが実情です。

本当に使うべきテクノロジーを見定めよ!

また、信頼性についても従来型のAIの方が圧倒的に上です。生成AIはどんなプロンプトにもそれなりにしっかりとした回答を返しますが、裏を返せば70点くらいの回答を量産しているとも言えます。汎用的ということは、専門性は高くないということです。一つの業務に特化して150点の作業をさせるのであれば、従来型のAIの方が適しているということになります。

コストについても従来型のAIの方が低く抑えられます。従来型のAIに比べると、生成AIは動作させるためにより多くのリソース(計算資源)を必要とします。さらに言えば、汎用性の高さゆえに膨大なデータを学習しなければならない生成AIに対して、従来型のAIは特定のタスクに関するデータのみを学習すればいいので、データの準備という観点でも低コストで済むわけです。

発想のヒントは「データ」にあり

例えば、自社の社員用のFAQシステムを作るとします。曖昧な聞き方でも回答が得られるものの、開発・運用コストが高い生成AIと、コストは抑えられるものの、質問の仕方に融通が利かない従来型のAI。どちらが自社の社員用FAQに向いているでしょうか。

……これは「会社による」としか言えません。

大切なのは、何でもかんでも生成AIを使おうとするのではなく、用途に応じて従来型のAIと使い分けること。さらに言えば、「そもそもやろうとしていることは、本当にAIを使って解決すべきなのか」も考えた方がいいでしょう。

場合によっては、RPAなど他のテクノロジーを活用した方が低コストで楽に実現できるかもしれません。

新しい技術が登場すると、ついその技術を使って何かをしたくなります。ですが、本来は「課題解決や目的達成のために必要なら導入する」べきなのです。無理にAIを使う必要はありません。

とはいえ、こと生成AIに関して言えば今までになかった技術ということもあって、課題から入るだけでは活用法を見落とす可能性があるのも事実です。もしかすると、「生成AIを使いたい」という挑戦から思いもかけない活用法が見つかるかもしれません。

その場合の切り口は、やはりまず「データ」から考えると良いでしょう。自社に蓄積されたデータを洗い出し、生成AIの特性とかけ合わせることで何が生まれるのかを探るのです。

冒頭でも述べたように、生成AIはいよいよ活用フェーズに入ってきました。自社のデータ資産を生かして、いち早くビジネスに生成AIを取り入れることが、AI時代に飛躍するための鍵を握るでしょう。

AI関連の注目ホワイトペーパー

自動車とその業界を取り巻く環境の変化に、製造ラインはどのようにキャッチアップすべきか?エッジAIはマイコンで。エッジAI処理、セキュリティ、低消費電力―すべてを高いレベルで実現するマイコンの実力

自己学習型AIによるセキュリティ対策がもたらす強みとは? 脅威の予兆を自動識別、攻撃をピンポイントで自動遮断

AI関連のオススメ記事

LLMとは? 生成AIとの違いや企業の活用事例を解説機械学習とディープラーニングの違いを徹底解説

AIと機械学習の違いを理解して、業務効率化や新規事業創出に役立てよう

ローカルLLMのメリット/デメリット、“使いどころ”を分かりやすく解説

AI活用でビジネス変革を実現するには? 押さえておきたい基本と活用事例

AIエージェントの基本を知る - ビジネス活用の可能性と課題とは?