2023年2月6日、NTTと静岡大学は、超伝導磁束量子ビットを用いて、神経細胞中の鉄イオンの検出に成功したと発表した。2者によると、これは世界初の事例だという。では、この研究とはどのようなものだろうか。そして、どのようなことが期待できるのだろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。

超伝導磁束量子ビットで神経細胞中の鉄イオンを検出する新技術

では、今回発表された研究成果について見ていこう。ここでは、超伝導磁束量子ビットと電子スピン共鳴が鍵となる。

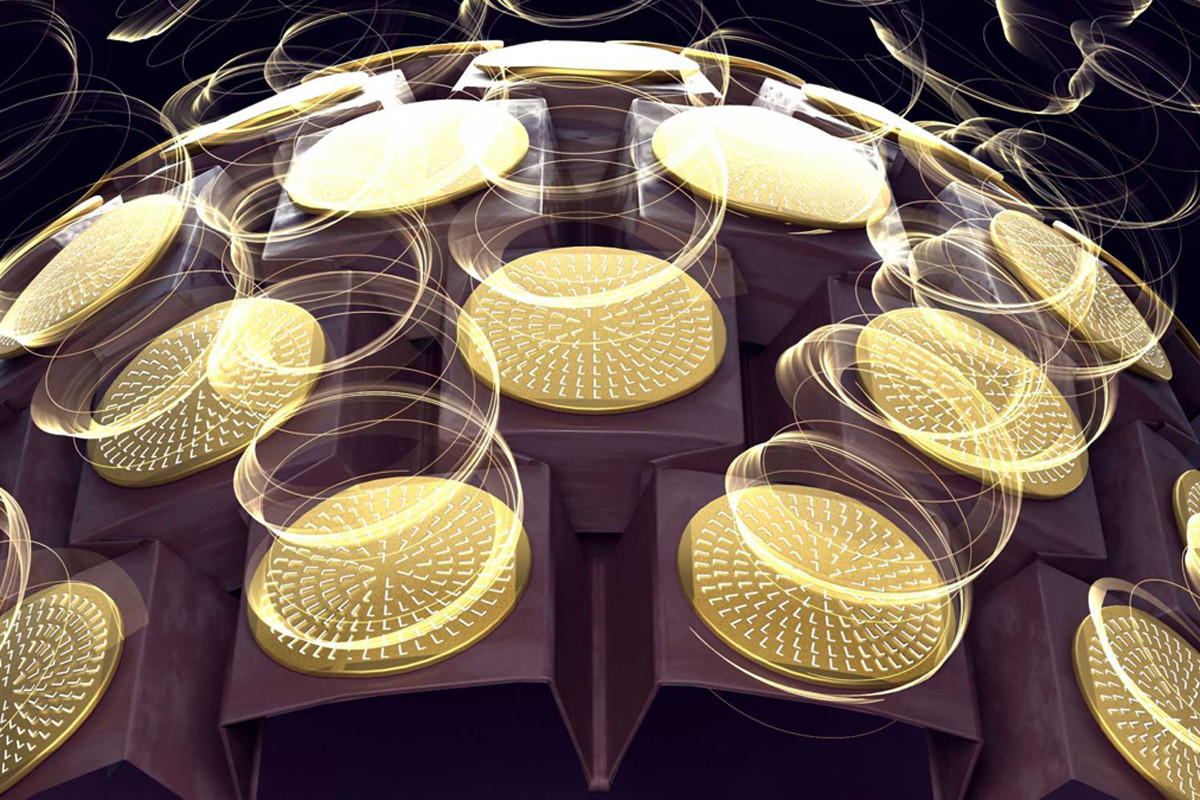

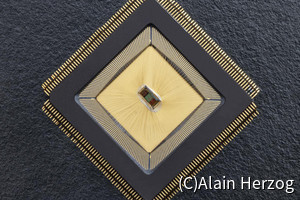

以下の図をご覧いただきたい。シリコン基板上には、高感度かつ高空間分解能を持つ磁場センサとして利用される超伝導磁束量子ビットと、高い絶縁性に加えて湿気や化学物質に対するバリア性を有する絶縁膜のパリレンが置かれた。そして、生体適合性があるこのパリレン上で神経細胞を培養したという。

ちなみに、超電導磁束量子ビットのセンサとしての感度は、1秒の積算で20個の電子スピンを検出可能なほどである。これほどの感度があれば、鉄イオンも検出できるとのことだ。そして空間分解能については、10μm~数μm程度で、単一細胞単位での分析が可能になると期待されている。

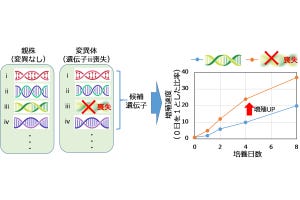

そして、パリレンに置かれた神経細胞の磁化を超電導磁束量子ビットを用いて測定した結果、神経細胞には不対電子が存在する、つまり磁性を持つことがわかった。次に、その磁性の起源を調査した結果、この磁化は主に神経細胞から生じていることがわかったという。 その後、神経細胞の中に含まれる複数種類の金属イオンを区別するため、電子スピン共鳴装置での測定を行い、電子スピン共鳴スペクトルを取得。その結果、g因子が9.8、4.3であるときにピークが現れることが判明した。研究チームによるとこれは鉄(III)イオンが持つ特徴だといい、この磁化の起源が主に同イオンであることが解明され、検出の成功を裏付けたとする。

病理学的観点での活用を見据えて研究を継続

ではなぜNTTと静岡大学は、神経細胞中の鉄イオンを検出する研究に着手しているのだろうか。

実は鉄は、人体において最も多く含まれる重金属だという。この鉄という元素は、体内での酸素運搬や電子伝達系の理解に加え、アルツハイマー病などの病変による細胞の沈着などの病理学的観点でも重要であり、その理解が目指されているという。

しかし、これまでにもこの鉄イオンの調査に対して電子スピン共鳴が利用されてきたものの、感度や空間分解能の点で十分ではなく、どうしても組織単位での分析になっていたとのこと。そのため、今回単一細胞相当での検出に関する実証が行われたことは大きな価値があるというのだ。

なお同研究成果は、英国科学誌「Communications Physics」に掲載されている。

いかがだっただろうか。NTTと静岡大学は、今後さらなる高感度・高空間分解能での検出や分析に向けて、改善を図っていくという。そして、単一電子スピンの検出が可能なデバイスの開発を目標としているとのことだ。今後、より高度な治療を可能にする医療技術の開発が進んでいくことが期待される。