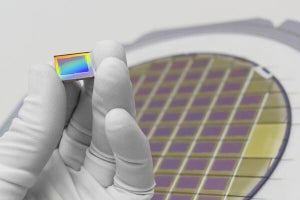

2022年10月27日、大阪大学産業科学研究所は、木材由来のナノ繊維を任意の配向状態で連続的に積層・固定することに成功したと発表した。同技術は、電気泳動堆積現象を用いた簡便かつ自由度の高いナノ構造制御技術だという。では、このナノ構造制御技術とはどのようなものだろうか。そしてどのようなことが期待されるのだろうか。今回は、こんな話題について紹介したいと思う。

「自然な不均質さ」を再現できるナノ構造制御技術とは?

大阪大学産業科学研究所の春日貴章助教らの研究グループは、木材由来のナノ繊維に電圧をかけることで、ナノ繊維を任意の配向状態で連続的に積層・固定することに成功した。

自然が作り出した生体由来の高度な組織構造は、生体内では高いレベルで配向し、階層構造を形成している。しかしながら、一度でもこの組織構造をバラバラにしてしまうと、ヒトの手で元の組織構造へ戻すことは困難である。

今回、春日氏らの研究グループは、電気泳動堆積現象を活用して、水に分散した木材由来のナノ繊維に電圧をかけると、電極上にナノ繊維が任意の配向状態で固定されることを発見。この配向状態は、電圧の大小によって、水平配向から垂直配向まで自由自在に制御可能であり、さまざまに異なる配向状態をに積層することもできるというのだ。

では、この研究成果はどのような点が期待されているのだろうか。 例えば、軽量・高強度・高耐熱という高い機能性を持つナノ繊維の活用拡大が挙げられる。木材の木目は、木材を構成するナノ繊維の束が高度に配向することで、軽くて強靭な構造を実現している。今回の発見により任意の再現が可能になることで、持続可能な高機能材料である木材由来ナノ繊維の用途拡大につながるとする。

また、コラーゲン繊維が垂直・ランダム・水平かつシームレスに配向・積層することで衝撃吸収や潤滑性という機能を兼ね備えた軟骨など、自然が作り出した組織にみられる高度な配向・階層構造を人工的に再現することができれば、持続可能な社会の実現に幅広く役立つことが期待できるのだ。

いかがだっただろうか。この研究によって、自然由来の組織構造の奥深さと社会において必要不可欠なものであることを知ることができる。そして、わたしたちの日常生活においても、さまざまなメリットがあるという気づきを与えてくれる素晴らしい成果だ。

ちなみに今回の成果を発表した春日氏は、次のようなコメントを出している。

「自然が作り出す高度な組織構造は、機能性材料の開発においてインスピレーションの宝庫です。木材を見ても、鶏のささみを食べていても、『ああ、素晴らしく配向した組織だな』と感じます。しかし今現在の技術では、そういった高度な配向・階層構造を人間の手で再現することは容易ではありません。 本研究成果の良さは、簡便かつ自由度が高い点にあります。高価で特殊な設備は必要なく、それでいて自在な配向制御が可能です。まったく新しい構造制御技術として、さまざまな領域で活用されることを期待しています。」