米国航空宇宙局(NASA)などは2021年12月25日、「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)」を打ち上げた。

JWSTは、宇宙初期に生まれた星や銀河の光や、太陽系内にある天体、さらに太陽系外にある惑星まで、宇宙のさまざまな時代や姿を観測することができ、数多くの新しい発見をもたらすと期待されている。

連載第2回では、可視光を中心に宇宙を観測するハッブル宇宙望遠鏡とは違い、なぜJWSTは赤外線で観測するのかについて解説する。

赤外線を操り宇宙を見る

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、かの有名な「ハッブル宇宙望遠鏡」の後継機とも称される。それは正しいが、少し注意が必要なことでもある。

ハッブルは、可視光、すなわち私たちが見ることができる光を中心に、紫外線、近赤外線を観測できるように設計されている。いわば、私たちにとって馴染みのある天体望遠鏡を大きくして宇宙へ打ち上げたようなものである。

一方JWSTは、近赤外線と中赤外線(波長0.6~28.5μm)を中心に観測することを目的とした"赤外線宇宙望遠鏡"である。

JWSTが赤外線で宇宙を見ることに重点を置いているのには、大きく3つの理由がある。

宇宙の始まりを見るため

1つ目は、宇宙の始まりを見るためである。

この宇宙は、いまから138億年前、 超高温・超高密度の火の玉「ビッグバン」の急膨張により誕生したとされている。その約2~4億年後に最初の星、「初代星(ファースト・スター)」が誕生し、そして銀河や惑星、そして生命など、徐々に私たちが知る宇宙が形づくられていったと考えられている。

宇宙初期に形成されたファースト・スターや銀河を見るためには、宇宙の奥深く、遠くを見る必要がある。光の速度は秒速約30万kmと有限であり、光が1年間に進む距離を1光年と呼ぶ。たとえば私たちがいるこの地球から1光年離れたところにある天体を見たとき、いま見えているのは1年前の姿ということになる。つまり、遠くを見れば見るほど、時間をさかのぼった、過去の宇宙を見るということになるのである。

ファースト・スターなどの宇宙初期天体は、とても熱く、その表面からはエネルギーの高い光――紫外線を出し、明るく輝いていたとされるが、しかしその光を、そのまま捉えることはできない。

こうした光は、ビッグバンから始まった宇宙の膨張にともない波長が大きく引き伸ばされ、現在は長波長の光として観測される。光の波長の伸びは、可視光の場合には赤くなることから「赤方偏移」、より厳密には宇宙の膨張にともなうものは「宇宙論的赤方偏移」と呼ばれ、宇宙の初期に発せられた光ほど、観測される赤方偏移が大きい。そのため、宇宙初期に生まれた天体の光は、現在では近赤外線として観測される。JWSTが赤外線の観測に焦点を絞っているのはそのためである。

JWSTは、ビッグバンから2.5億年後、最高で1億年後の宇宙を見ることができると期待されている。初期の宇宙を観測すれば、ファースト・スターはどのようなものだったのか、そして現在の宇宙はどのようにしてできたのか、さらに暗黒物質や暗黒エネルギー、ブラックホール、銀河の時間的進化といった数々の謎に光を当てることができる。

誕生したばかりの若い天体を観測するため

2つ目は、誕生したばかりの若い天体を観測するためである。

誕生したばかりの星や惑星は、温度が低く、エネルギーや目に見える明るさを発しておらず、可視光で見る普通の望遠鏡で見ることは難しい。

しかし、そうした天体でも赤外線は放射しているため、赤外線宇宙望遠鏡を使えば、その天体の姿を捉えることができる。ちょうど、闇夜の中でも、赤外線を感じて獲物を捕まえられる蛇のようなものといえよう。

ガスや塵に覆われた天体を見るため

そして3つ目は、ガスや塵に覆われた天体を見るためである。

私たちの目は、ガスや塵の向こうを見ることはできない。これをもう少し専門的な言葉でいうと、「可視光は波長が短いため、塵に跳ね返されてしまう」ということになる。

宇宙には、星雲や原始惑星雲と呼ばれる、ガスや塵が密集した天体がいくつもあるが、こうした理由から、可視光でその中を見ることは難しい。

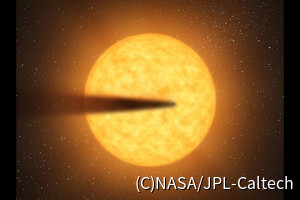

一方、赤外線は波長が長いため、塵を透過しやすいという特徴がある。そのため、赤外線望遠鏡を使えば、「星周円盤」と呼ばれるガスや塵などをまとったエネルギーの低い褐色矮星や、星雲の中で誕生した若い原始星など、可視光では観測が困難な、文字どおり「隠された天体」を観測することができるのである。

-

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した、「わし星雲」の「創造の柱」の画像。左の画像は可視光で撮影したもので、ガスや塵によって奥がやや不透明になっている。右は近赤外光で撮影したもので、ガスと塵を透過し、星雲の後ろや柱状の構造に中に隠れている星が現れている (C) NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

ハッブルとは異なる、けれども後継機

このように、JWSTはハッブルとは異なり、赤外線を使うことで、宇宙をより深く調べ、宇宙で最も初期につくられた星や銀河を観測したり、塵の雲を深く調べ、恒星や惑星の形成を研究したりすることができるようになっている。

ちなみに、ハッブルといえば、宇宙の図鑑に載っているような、誰の目から見ても美しい宇宙の画像を撮影してきたことでも知られる。

一方JWSTの撮影する赤外線画像は、素人目には少しわかりづらいものになるかもしれないが、コンピューターで可視画像に変換することができ、またオレンジ色と赤色の可視光は捉えられるため、ハッブルとはやや異なるものの、それに勝るとも劣らない、美しい画像を見ることが期待できる。

JWSTは赤外線を使うからこそ、これまでにない解像度で宇宙を観測でき、そして天文学のすべての分野に革命をもたらし、同時に多くの人々を楽しませる画像ももたらすと期待されている。

その意味では、たとえ見る色は違っても、数々の大発見を成し遂げてきたハッブルの後継機と呼ぶにふさわしいといえよう。

(次回に続く)