東京工業大学(東工大)は10月7日、米国航空宇宙局(NASA)が2021年10月に打ち上げを予定している「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」(JWST)および、JAXAとESA(欧州宇宙機関)が中心となって2030年頃の打ち上げを目指して開発中の赤外線望遠鏡「SPICA」(スピカ:Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics)を用いることで、恒星の付近を公転する固体の惑星の材料を探ることが可能になる手法を考案したと発表した。

同成果は、同大学理学院地球惑星科学系の奥谷彩香大学院生(博士後期課程2年)、同・奥住聡准教授、同・大野和正研究員、同・平野照幸助教らの研究チームによるもの。詳細は、米天文学専門誌「The Astronomical Jounal」に掲載された。

系外惑星は太陽系の惑星とは組成が大きく異なる可能性もあり、理論上は炭素や炭化物の固体からなる「炭素惑星」も存在しうる。これまでは、観測から導き出した半径と質量からその系外惑星の組成を明らかにする試みがなされてきたが、この手法では残念ながら惑星の組成の候補をひとつに絞り込むことができないという課題があった。

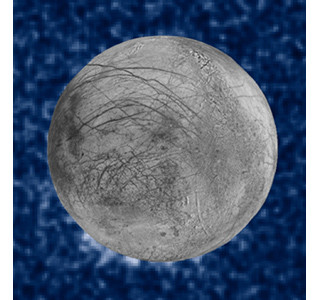

そこで研究チームが今回注目したのが、恒星の近傍を公転する「解体惑星」だ。解体惑星とは、恒星に熱せられて高温であるため、固体表面すら蒸発しつつあると考えられている惑星である。固体を主成分とする系外惑星の組成を解明するカギを握る天体だという。

これまでの観測により、解体惑星は彗星のような塵の尾を伴うことが明らかになっている。その塵の粒は、系外惑星から蒸発した固体の蒸気が宇宙空間で冷えて固まったものと解釈されている。つまり、もしこの塵の尾の組成がわかれば、塵の尾の放出源である解体惑星がどのような固体物質から構成されているかを突き止めることが可能だ。そして研究チームが、この塵の尾の成分を突き止めるための観測手段として今回提案したのが、JWSTとSPICAを組み合わせる手法である。

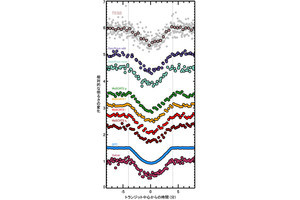

塵の尾(固体の粒)は、その組成に応じて異なる波長の光・電磁波を異なる割合だけ吸収する。そのため、塵の尾から透けて見える恒星の光を様々な波長で観測すると、塵の尾を形成する固体の粒の組成に応じて、ある波長では光が強く吸収され、別の波長ではほとんど透過してくるということが起きる。

光が透過する割合を波長ごとに表したものを「透過スペクトル」という。例えば可視光の透過スペクトルは、ヒトの目で見た時のその塵の尾の色である。一方、JWSTやSPICAは、塵の組成をより識別しやすい赤外線の透過スペクトルを捉えることが可能だ。

研究チームは、塵の尾の組成を想定する上で、まず3タイプの解体惑星を想定。地球のように「内部が金属核と岩石マントルに別れた惑星」、金属核を持たない代わりに大量の鉄が岩石中に含まれる「核なし惑星」、そして炭素惑星だ。それぞれがどのような鉱物組成の塵の尾を作るのか予想した上で、それらの塵の尾の赤外線に対する透過スペクトルの理論的な計算が行われた。その結果、候補鉱物ごとの透過スペクトルの違いは、JWSTやSPICAの観測波長域ごとに大きく現れることが判明したという。

例えば、地球のマントルのようにマグネシウムに富む鉱物と、核なし惑星の塵の尾の鉱物候補である鉄に富む鉱物は、SPICAの観測波長帯で大きく異なるスペクトルを示す。一方、炭素惑星の塵の尾の鉱物候補である炭化ケイ素は、スピカの観測波長帯では特定することは叶わないが、JWSTの観測波長帯で特定の波長の赤外線を吸収することから特定が可能となるという。このように、JWSTとSPICAを組み合わせることで、塵の尾の鉱物組成の候補を系統的に絞り込んでいくことが可能であることを示せたとしている。

さらに研究チームは、鉱物の特定が実現可能となるような観測条件を調べるために、JWSTとSPICAそれぞれの望遠鏡に搭載予定の中間赤外線観測装置の性能に基づいた観測シミュレーションも実施。その結果、地球から約3000光年以内の距離にあり、典型的なサイズの塵の尾を持つ解体惑星に対してであれば、十分な観測精度で塵の尾の鉱物組成を特定できることを確認したとした。

現在、系外惑星の探索のため、3年目の延長ミッションに突入しているNASAの宇宙望遠鏡「TESS」(テス:Transiting Exoplanet Survey Satellite)や、2026年にESAが打ち上げを計画している宇宙望遠鏡「PLATO」(プラトー:PLAnetary Transits and Oscillation of stars)により、シミュレーション結果の1/10の距離である300光年以内に解体惑星が新たに発見されれば、今回提案された観測手法を適用する格好のターゲットとなるという。

JWSTやSPICAなどを含む、近い将来実現する宇宙での赤外線観測によって解体惑星本体の組成が判明すれば、未だ明らかでない系外惑星の組成に対する人類の理解は大きく前進することになるはずだ。中でも惑星に含まれる鉱物の種類は、その惑星がどこで・どのように形成されたかを反映していると考えられており、研究チームは、塵の尾の観測を通じて解体惑星の形成過程にも迫れると期待している。