ある化石がその地層の時代を知らせるように、ある技術や製品もまた、時代を知らせることがあります。化石の場合はその種が生まれ、絶滅した期間ですが、技術や製品も、生まれ、絶滅した期間があるのですなー。特に非常に広く現れたもの、化石でいえばアンモナイトや三葉虫などは示準化石と言われます。ここに技術や製品で時代を映すものを「示準テクノロジー」とし、アレコレ思い出して楽しもうかと思います。はい、平成が令和になったので、思いついたネタでございますよー。

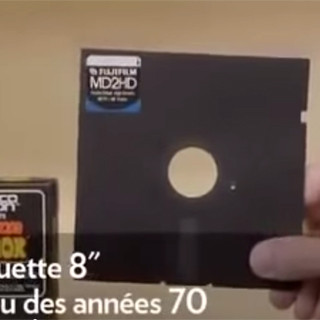

1. フロッピーディスク(1980年代後半〜2000年代前半)

ワードの「保存」のアイコンに今も(ワード2019でも)使われているフロッピーディスクは、PCの記憶媒体として爆発的に普及し、そして廃れた製品です。はい、今はSDカードやUSBメモリ、いやいやネットストレージに置き換わっていますな。

フロッピーディスクの記憶容量はざっくり1Mバイトと、写真一枚にも満たないのですが、複数のファイルを素早く読み書きできた最初の普及製品だったのです(以前からハードディスクはあったが非常に高価だった)。普及しだしたのは、1980年代後半。Windows誕生前夜でございます。いや、Windowsもワードも当初はフロッピーディスクに入って売られていたのでございます。

2000年代に入り、容量の大きなファイルが大量に飛び交うようになると、記録できるCD-Rが普及し、さらにWindows MeやXPでは標準で使えるようになったUSBメモリーなどの台頭で、フロッピーディスクはみるみる使われなくなりました。

そして、フロッピーディスク製造大手のソニーは、2010年に製造中止を発表しています。

小学生からPCに触れるとして、今15歳以下の子供は、フロッピーを見たことがないのが当たり前でございます。

2. ビデオテープに録画する(1980年ごろ〜2015年ごろ)

ビデオテープは、磁気テープで映像を記録するもので1950年ごろから存在していますが、家庭に普及したのは1976年にビクターがVHS方式のビデオデッキを発明・販売して以降ですな。テレビ番組を録画できるのが画期的(だったんですよー)だったために。相当の勢いで普及しました。

ただ、2000年ごろになるとディスク媒体のDVD-Rが録画メディアとして普及し、テープがからまり、かさばり、かつ実はテレビの画質より低い記録しかできないVHSは廃れていきます。

そして今はそのディスク媒体のBlu-Rayも頭打ちになり、HDDレコーダーとなり、いやそれすらもネットビデオに置き換わっていますね。家庭用の録画もSDカードが主流でございます。ちなみに2011年にビクターの親会社であるパナソニックもVHSデッキの製造を終了しています。

ビデオに撮れなかった時代は、ラジカセをテレビの前に持っていて、音声を録音したなんて話をする人は、だいたいそれで歳がわかります。

3. (ヘンミの)計算尺(1960年ごろ〜1980年ごろ)

(ヘンミの)計算尺というのは、対数目盛りを刻んだ二つの定規をずらし合うことで、大きな数字の計算(四則演算)ができるという代物です。こう書くと、??? な方も多いかと思いますので、ちょっと原理をご紹介しましょー。

30cmの定規と100cmの定規を用意しましょう。2本の定規を横に並べ、0cmを一致させます。次に100cm定規の30cmのところまで30cm定規を移動させてみます。そして30cm定規の20cm部分を見て100cm定規の目盛りを読むと50cmになります。

イメージするとこんな感じでございます。

ここでポイントは30、20という数字を定規で見て、目盛りを読むと50という数字が自動的に出てくることです。定規で30と20を足したのですな。

これを対数でやると対数のたし算は、実数のかけ算ですので、かけ算も可能になるのですな。これが計算尺のざっくりとした原理です。ポイントは対数の発明であって、これが17世紀の前半なんですね。

その後、怒涛の歴史があるのですが(こちらの濃い解説ご参照)。20世紀後半になって、伸び縮みがしにくい竹を使った日本のヘンミの計算尺がシェアを広げ、なんと世界シェアの8割を取るようになってしまいます。そして工業の発展や商業への利用も相まって、昭和37年(1962年)の教科書には中学1年の授業で取り上げられています。これは1978年までは続けられていました。この時代に中学生だった人は、計算尺の使い方をならっているわけですな。

その後、電卓の急速な普及で計算尺は急速に使われなくなっています。

なお、計算尺は、対数で掛け算を素早くやるための装置ではなく、目盛りを読むことで計算をするもの全般を指して言います。そうした計算尺の一種に、星座早見があり、今でも広く使われていますなー。アプリもありますけどね。

ということで、それ言ったら、時代が分かるよーというのを3つご紹介いたしました。他にも、ラジオ、テレビ、アナログ放送受信用の八木アンテナ、ブラウン管、無線、IH、ガスコンロ、圧力鍋、電線、黒電話、白熱電球、イーサネットケーブル、モデム、ファクシミリ、PHSなどいろいろございます。自動車でも、そのうちガソリン車とか、乗り物だと蒸気機関車、自動改札、自動販売機などまあテーマはいろいろでございます。

あまりに膨大なのにめまいをしつつ…うーむ、シリーズ化か? 好評ならばでございますが。ではでは。

著者プロフィール

東明六郎(しののめろくろう)科学系キュレーター。

あっちの話題と、こっちの情報をくっつけて、おもしろくする業界の人。天文、宇宙系を主なフィールドとする。天文ニュースがあると、突然忙しくなり、生き生きする。年齢不詳で、アイドルのコンサートにも行くミーハーだが、まさかのあんな科学者とも知り合い。安く買える新書を愛し、一度本や資料を読むと、どこに何が書いてあったか覚えるのが特技。だが、細かい内容はその場で忘れる。