初号機での失敗という苦難を乗り越え、ようやく運用が軌道に乗り始めた日本の新型基幹ロケット「H3」。これまでに打ち上げられた5機はすべて、第1段エンジン「LE-9」が2基、固体ロケットブースター(SRB-3)が2本という基本型の「22形態」であったが、次の7号機(※)では、ブースターが4本に増える最強型「24形態」がついにデビューする。

※6号機の打ち上げが後回しになったため、7号機は6回目の打ち上げとなる

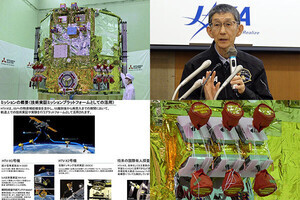

7号機に搭載するのは、新型宇宙ステーション補給機1号機(HTV-X1)。HTV-Xは、これまで国際宇宙ステーション(ISS)への物資の輸送を担ってきた「こうのとり」(HTV)の後継機となる新型の宇宙船で、打ち上げ時の重量は約16トンにもなる。そのため、最強の打ち上げ能力を誇る24形態が必要になるというわけだ。

ブースターが4本のロケットは、過去にHTVの打ち上げを担ってきたH-IIBロケットや、H-IIAロケットの204形態などがあったが、轟音や白煙など、打ち上げが特に大迫力。H3ロケットの24形態はどんな打ち上げになるのか、非常に楽しみである。

もうひとつ今回の機体で注目したいのは、その高さだ。H3は日本史上最大のロケットであるが、これまでの5機はすべてフェアリングがショートタイプ(S)だったため、全長は約57mと、じつはH-IIBロケットとそれほど変わらなかった。しかしHTV-Xを搭載する7号機は初めてワイドフェアリング(W)を採用し、全長は7mも増えて約64mとなる。

なお、ショートタイプとロングタイプ(L)は川崎重工業製なのだが、HTV-X用に開発したワイドタイプだけは輸入品(スイスBeyond Gravity製)。そういう意味でも、やや特殊な形態であるともいえる。フェアリングも加えた機体のコンフィギュレーションとしては、「H3-24W形態」と表記される。

しかし、ロケットは長くなるのに、射場でそれを格納する「大型ロケット組立棟」(VAB)は新設せず、既存のものを流用する。従来のように、移動発射台(ML)の上に載せると高さが足りなくなるため、H3ロケットはMLの中に埋まるような形に工夫されているが、どのくらいのギリギリ感なのかもチェックしたいところだ。

打ち上げの日時は、10月21日(火)10時58分頃の予定。まず気になるのは天候であるが、今回はまぁとにかくひどい。宇宙航空研究開発機構(JAXA)が発表している最新の気象情報を見ると、21日の打ち上げは絶望的。しばらく改善の見込みもなく、これは打ち上げ前ブリーフィング(10月19日開催予定)で、打ち上げ日が未定のまま延期されるパターンではなかろうか。

筆者は本日(10月18日)夕方、飛行機で種子島入り。到着時はたまたま晴れていたが、雨が降った後で雲も多く、これから荒れそうな雰囲気がすでに漂っている。今回の取材は長丁場になりそうではあるが、筆者は今週引越をしたばかりで、落ち着く暇もなく種子島に出発。なるべく早く打ち上げてもらって、部屋を片付けたいというのが切実な願いである。