NHK放送技術研究所(NHK技研)と千葉大学の両者は1月21日、1つの素子で発光と太陽光発電の機能を併せ持つ「発電できる有機EL素子」を開発したと共同で発表した。

同成果は、NHK技研、千葉大 先進科学センターの深川弘彦特任教授、京都大学大学院 理学研究科の畠山琢次教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系のオンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

有機半導体は、薄型・軽量・柔軟という特性に加え、多彩な光機能を持つ。高い発光効率を活かした「有機EL」はスマートフォン用ディスプレイなどに普及し、一方で高い吸光度を活かした「有機薄膜太陽電池」の開発も進んでいる。このように、有機半導体を用いれば1つのデバイスで発光と発電の両機能を統合できる可能性があるものの、深刻な効率の低下が生じてしまうことが長年の課題となっていた。

従来の研究では、光吸収・発光材料として、主に光吸収に優れた「ルブレン」が用いられてきた。この場合、最大約3%の電力変換効率(発電効率)を得られるが、有機ELとしての外部量子効率は0.001%以下に留まっていた。ルブレンでは効率の抜本的な向上が困難なため、代替材料の研究も行われているが、電力変換効率と外部量子効率を共に1%程度まで高めるのが限界だったとする。また、動作波長が橙色などの長波長領域に限定され、フルカラー化が困難な点も実用化への大きな障壁となっていた。

そこで研究チームは、高い発光効率と強い光吸収特性を兼ね備えた「MR-TADF材料」に着目。同材料は、多重共鳴(MR)構造により、純度の高い青色などを効率よく発光できる新型の有機発光材料だ。熱活性化遅延蛍光(TADF)現象により、本来は発光に寄与できないエネルギーを熱で再利用し、高い発光効率を実現しているのが特徴である。今回の研究では、同材料を発電における電子供給材料(ドナー)として用い、これまでの限界を突破する発光・発電多機能素子の開発を試みたという。

デバイス開発の鍵となるのは「励起子」の制御だ。励起子とは、電子と正孔がクーロン引力で結びついた準粒子を指す。特に、ドナーとアクセプター(電子受容材料)の界面に形成される「電荷移動励起子」は、電子と正孔が隣り合う分子上に分かれて存在する点が特徴だ。今回の研究では、MR-TADF材料とアクセプターの界面で形成される電荷移動励起子を精密に制御することが重要だったとする。

一般に有機半導体では、正孔・電子が強く引き合う「励起子束縛エネルギー」が大きく、電荷を分離して電気を取り出す際に大きなエネルギーロスが生じやすい。しかし、従来の材料系では電荷移動励起子の同エネルギーは約0.3~0.6eVだったのに対し、MR-TADF材料では0.01~0.4eVと大幅に小さいことが判明。同エネルギーの小さな素子では発電時の電圧損失が極小化されるため、理想的な発電動作が可能になるとしている。

-

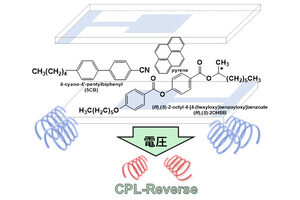

MR-TADF材料の構造例(上)と発光・発電多機能素子の模式図(下)。ドナーとアクセプターとの界面で生成される励起子のエネルギーや挙動の制御が、高性能化の鍵となった(出所:千葉大プレスリリースPDF)

さらに、励起子束縛エネルギーの大きさが発光色を決定づける重要な因子であることも解明された。具体的には、同エネルギーの大きな分子の組み合わせでは、電荷移動励起子由来の長波長発光(黄)が得られ、逆に小さな組み合わせではMR-TADF材料(ドナー)からの短波長発光(青)が得られるとする。これを利用してエネルギーを精密に制御することで、青から赤、白に至る全可視光領域でのフルカラー動作が実現された。

-

多機能素子における発光効率と発電効率の関係。従来素子では、効率の両立が難しく発光色も橙色に限定されていたが、今回開発された素子はカラー化に成功し、また右上に位置し、発光と発電が高次元で両立された(出所:千葉大プレスリリースPDF)

性能評価では、緑と橙の発光・発電素子において、8.5%超の外部量子効率と約0.5%の電力変換効率が同時に達成された。緑色発光材料の発光効率(44%)と光の取り出し効率(約20%)を考慮すると、8.5%という値は電気的ロスがほぼゼロの理論限界に近い性能だという。また、これまで実現が困難とされていた青色の発光・発電素子においても、約2%の外部量子効率と1%超の電力変換効率を実現。青色の発光・発電を両立したデバイスの実現は初めての事例であるとした。

今回の研究により、1つの素子での高効率な発光と発電が実証された。特に、青や緑などの短波長動作が実現され、白色発光が可能になったことは、実用化に向けた大きな前進とする。今回の技術の応用例としては、室内光や画面光を再利用してバッテリー消費を抑える「省エネディスプレイ」や、照明として機能を持ちつつ光信号を受信できる「可視光通信デバイス」、外部電源不要で特定の光に反応する「自立駆動型光センサ」などが考えられるとした。研究チームは今後、さらなる高効率化と耐久性の向上を進め、従来の単機能デバイスでは不可能だった新しい電子機器の創出や次世代の統合型アプリケーションの開拓を目指すとしている。