大阪大学(阪大)、分子科学研究所(分子研)、広島大学の3者は8月20日、“重い電子系”と呼ばれる物質群の1つである「セリウム・ロジウム・スズ合金(CeRhSn)」において、強く相互作用した電子が強い量子もつれ状態にあり、その寿命が「プランキアン時間」に従うことを初めて観測したと共同で発表した。

同成果は、阪大大学院 生命機能研究科(理学研究科兼任)の木村真一教授(分子研 クロスアポイントメント(当時))、広島大大学院 先進理工系科学研究科の志村恭通准教授、同・高畠敏郎名誉教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の量子材料を扱う学術誌「npj Quantum Materials」に掲載された。

量子臨界現象への量子もつれの役割の解明に前進

原子番号57のランタンから71のルテチウムまでの元素は、総称してレアアースまたは希土類元素と呼ばれ、現代社会のデバイスに不可欠な材料として知られる。その性質は、レアアースが内包する局在的な開殻4f電子の振る舞いに強く由来する。特に、原子番号58のセリウムから70のイッテルビウムまでは4f軌道が部分的に占有されており、その高い局在性によって高輝度な蛍光材料や磁性体の材料となる。

希土類化合物では、低温において、固体内の伝導電子が「近藤効果」によって局在的な電子(レアアースでは4f電子)と混成する。その結果、物質内部を伝導する電子の重さ(有効質量)が、静止質量と比べて数千倍にも増大する「重い電子」が出現する。なお近藤効果とは、純粋な金属の電気抵抗が温度の低下と共に単調に減少するのに対し、金属中にごくわずかな磁性不純物(鉄やニッケルなど)が存在する場合、ある温度以下で電気抵抗が増加する現象である。

このような物質系では、絶対零度近傍の極低温で、圧力や磁場などの制御パラメータを変化させた際、量子ゆらぎによって物質の秩序状態が壊れる。その結果、従来の理論で説明できない新奇超伝導や巨大磁気応答などの「量子臨界現象」が現れる。その発生条件として、絶対零度近くの極低温まで近藤効果が発達し続けることで、異常な電子状態である「非フェルミ液体状態」が出現することが知られている。

非フェルミ液体状態では、重い電子の寿命が量子力学の不確定性原理に基づいたゆらぎであるプランキアン時間で制限されているという理論的予測がある。しかし、その直接的な観測はされていなかった。プランキアン時間とは、量子力学の不確定性原理によって示される物理現象の最小時間単位であり、物質中では物質の温度に対応する時間のことだ。時間の最小単位である「プランク時間」と似ているが、別の概念である。そこで研究チームは今回、非フェルミ液体状態が比較的高温から出現するCeRhSnの電子状態に関する研究を行ったという。

レアアースの一種であるセリウムを含む化合物は、歴史的に重い電子形成や量子臨界現象の舞台として、数多くの研究が行われてきた。今回の研究では、CeRhSnの直入射反射率スペクトルを精密に測定し、そこから得られた光学伝導度スペクトルが解析された。その結果、非フェルミ液体状態が室温付近まで現れることが判明したとする。

また、重い電子の寿命がプランキアン時間にほぼ一致していることも確認された。さらに、得られたスペクトルが1つの関数で説明できることも明らかにされた。これらの結果は、CeRhSnの重い電子が量子もつれ状態にあることを明確に示しているとした。

-

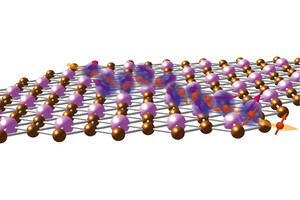

(a)CeRhSnの結晶構造。セリウム原子がカゴメ格子に近い構造をなす。(b)光学伝導度スペクトルから導出された重い電子の寿命の逆数を、光の振動数でプロットした図(どちらも温度で規格化)。破線の理論曲線はプランキアン時間を表し、実験結果はドットで示された領域(プランキアン時間より寿命が長い領域)には入れないことが示されている。(c)動的プランキアンスケーリングプロット。光学伝導度と温度の積が、温度で規格化した振動数に対して1つの関数に乗り、理論曲線と一致していることがわかる(出所:広島大Webサイト)

今回の研究成果により、量子臨界状態での重い電子が量子もつれ状態にあることが明らかにされた。これにより、新奇超伝導をはじめとする物性物理学に残された量子臨界現象への量子もつれの役割の解明が進むとともに、重い電子という新たな方法の量子コンピュータへの応用につながることが期待されるとしている。