Cortex-M85+Ethos-U55を採用したMRAMマイコン

ルネサス エレクトロニクスは7月2日、同社のArmマイコン「RAファミリ」として、AI/ML(機械学習)アプリケーションやリアルタイム解析をターゲットとした最上位製品製品であり、第2世代RA8シリーズの第1弾製品となる「RA8P1」を発表した。

同製品は、TSMCの22ULL(超低リークな22nmプロセス)を用いて製造され、CPUにArm Cortex-M85(最大1GHz動作)とCortex-M33(同250MHz動作)を採用(Cortex-M85のみのシングルコア版と、Cortex-M85+Cortex-M33のデュアルコア版の2種類を用意)。また、AIアクセラレータとしてArmのNPU「Ethos-U55」(256MAC/サイクル、500MHz動作)を採用しており、7300 CoreMarkのCPU性能および256 GOPSのAI演算性能を提供するが、消費電力については前世代のRA8D1とCoreMarkで比較した場合だが、動作周波数がほぼ倍増している分を1MHzあたりの消費電力を低減させることで相殺、加えて動作電圧を20%下げたとのことで、全体としては20%以上の削減できていることを確認しているとする。

ターゲットはAIを活用するAIoT/エッジ領域としており、マイコンながら高性能かつ低電力、高速起動、そして複合的なAI処理を可能とすることを目的に開発された。例えば、Ethos-U55は、代表的な各種AIネットワークに対応しているが、技術進歩に伴い、対応していないネットワークが来た場合、処理をCortex-M85にフォールバックして、CPUコアで推論を実行することも可能。同社はAIoT向けに独自NPUも開発しているが、CPU、NPUともにArmアーキテクチャを採用することで、こうしたシームレスなAI処理連動を実現したとする。

また、ビジョンAIや音声AI、リアルタイム分析などのニーズに対応するべく、最大500万画素のカメラに対応する16ビットのカメラインタフェース(CEU)と、各レーン最大720Mbpsの高速転送に対応するMIPI CSI-2インタフェースを2レーン搭載しているほか、I2S(シリアルサウンド入力)やPDMなど、複数のオーディオインタフェースを備え、マイク入力もサポートしている。

組み込みフラッシュメモリのかわりにMRMAを採用

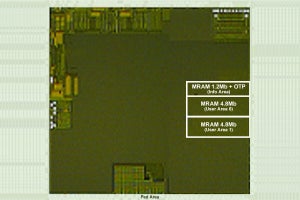

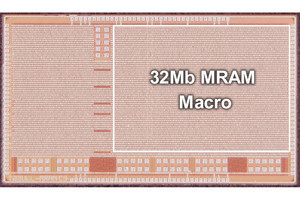

同製品の最大のポイントは、組み込みメモリにこれまでの独自のSG-MONOSフラッシュメモリではなく新たに自社で開発したMRAMを採用した点。このMRAMは、同社がISSCC 2024にて発表したSTT-MRAM技術を発展させたもので、高速な読み取りと書き込みを特徴としており、今後のRA8シリーズ第2世代品で幅広く搭載していく予定としている。

ちなみに、このMRMAは従来の組み込みフラッシュメモリの代替という位置づけで、アプリケーションコードのほか、モデルの重みやグラフィックアセットの格納などにも使用が可能。製品としては1MB版または512KB版が提供される。

また、MRAMに加えて、中間層の活性値やグラフィックフレームバッファを格納することなども可能なECC対応の2MB SRAMも搭載しているほか、より大規模なAIモデルに対応するために、高速メモリインタフェースを利用したSiPとして4MBもしくは8MBの外部フラッシュメモリを搭載した製品も用意している。

エッジAI開発を用意にするフレームワークも

同製品を活用したアプリケーション開発には同社の統合開発環境「e2studio」が用いられるが、それとは別に同社のマイコン/MPUで利用可能な機械学習/AI開発向けフレームワーク「RUHMI(Renesas Unified Heterogenous Model Integration、ルミ)」が提供される。RUHMIは、TensorFlowやPyTorch、ONNXなどのAIフレームワークをネイティブサポートしており、マイコンで動作するコードに変換してくれるコンパイラの役割も担うツール。e2studioでは、アドオンでAIアプリケーション統合開発環境「AI Navigator」を追加することで、RUHMIを利用することが可能になるという(2025年7月2日時点でRUHMIへの対応はRA8P1のみだが、今後、順次MPUやRXマイコンなども対応していく予定だという)。同社では、今後、マイコンを活用したエッジAIの普及促進に向けて、学習済みのAIモデルを順次、アプリケーションノートとして提供していく予定としており、そうした取り組みを通じて、AIをマイコン上で動作できる環境づくりを推進していきたいとしている。

なお、RA8D1シリーズとしてはシングルコア/デュアルコアのほか、224ピンBGA/289ピンBGAのパッケージ違い、MIPI DSI/CSIの有無、MRAMの容量違い、外付けフラッシュの有無(4MB/8MB)、そして動作ジャンクション温度の違い(0~95℃と-40℃~105℃を用意。後者の最大動作周波数は1GHzよりも低く設定されている)で型番が分かれており、全部で32製品が順次提供される予定。このうち、2025年7月2日時点でフルスペックの「R7KA8P1KFLCAB」(224ピンBGA)および「R7KA8P1KFLCAC」(289ピンBGA)の量産出荷が開始されているという。