ロームは1月17日、同日開催の取締役会において代表取締役の異動について決議したことを発表した。

これにより新たに2025年4月1日付で、同社取締役 専務執行役員 品質、生産、汎用デバイス事業、モジュール事業担当 兼 ローム・アポロ 代表取締役社長の東克己氏が代表取締役社長 社長執行役員に就任。現在、代表取締役社長 社長執行役員を務める松本功氏は、相談役に退くとともに、2025年3月31日付で取締役を退任する予定としている。

松本氏は今回の人事について、「2024年度は12年ぶりとなる赤字決算の予想となるなど、こうした異常事態の中、安定的な利益を出せる事業基盤構築のための抜本的な構造改革を早期に進める必要があり、業績回復、立て直しのためにはいち早く新しい経営体制のもとで抜本的な構造改革を断行すべきと判断した」とし、任期中ながら改革に向けた新体制の準備のために少しでも早い交代を実現したいという考えから、後任人事を2024年8月ごろより着手。2024年10月ごろに東氏に新社長就任の打診を行い、同年末ころの受諾に至ったと説明する。

東氏は1989年にロームに入社。トランジスタ製造の品質管理に従事したほか、1992年から3年ほどアポロ電子(現在のローム・アポロ)に出向、生産現場などを経て、2013年に松本氏と同じタイミングで取締役に就任。以降、ディスクリート以外の製品なども担当し、2023年にはローム・アポロの社長も兼務してきた。

東氏は、アポロ電子に出向した際に、生産改善に向けた「三直三現主義」への理解として、それに原理・原則が伴わないとしっかりとした改善ができないということを学び、今でもそうした原理・原則の追求が自身にとっての基礎部となっていると説明。「現在、ロームは売り上げ的に大きく落ち込む状況であり、経営の一翼を担ってきた自分自身も深く反省するところがあり、大きく変えて、利益の出る会社に戻すこと」を目指すとして、痛みを伴う改革も必要になるとの見方を示すとともに、それを不退転の決意をもってやりきることが自分に与えられた使命だとしている。

また、現在の自社の状況については「しっかりと売れる商品は出せてはいるものの、ロームにしかないオンリーワンの製品が昔より少なくなっている。生産技術についても、生産ラインも0から1を生むよりも、1を2にするような生産性の改善を進む方が重視され、世の中で思ってもみなかったラインというものは最近は出せていない」との認識を示し、そうした部分の見直しを進めていきたいとする。具体的には3つ考えていることがあるとし、その1つ目が顧客へのコンタクト回数の増加を挙げた。「創業者の佐藤研一郎氏の言葉として、“調べながら売り、売りながら調べろ”があるが、マーケティングは営業だけでなく、全事業部合わせてしっかりと新しいもの、次に必要になるものを探せという薫陶を受けた」と、顧客のこんなものがあったらいいな、というニーズに応えるというロームの原点ともいえる考えに立ち返ることを強調した。2つ目としては働き方を変えていくことを掲げる。「コロナ禍以降、在宅勤務やオンライン会議などで効率を高めてきたが、人と人の接点、顧客とのつながり含めて希薄になっているという気がしている。また設計者の中には、せっかくいいアイデアが生まれたので、寝食忘れてそのアイデアの具現化に没頭したいという思いがある一方で、会社としては長時間労働を規制しないといけないというジレンマがある。会社として長時間労働を推奨するわけではなく、個人ではなく全体、チームとしてそのアイデアの実現を推進していけるようにしていきたいと思っている」と、個人に頼るのではなく、会社全体としてアイデアの具現化などに挑んでいきたいとする。そして3つ目としては、そうした組織の変更を挙げる。「これまではFAEの強化ということでマーケティング組織の強化を進めてきた。結果として、顧客の次のニーズに向けた回路というのはどういうものかがわかるようになった。ただ、LSI事業部については、開発者がキャパシティの用意、品質対応なども対応していたので、もう一度開発に専念できるように開発本部と生産本部に分けて対応していく。パワー本部もSiCの市場が拡大しており、昨今の地政学的リスクなどもあり踊り場に来ているが、今後も伸びることが期待されている。これまで、パワーデバイスとして1つにして管理していたが、SiCを事業部として独立させ、シリコン事業、汎用モジュールの事業と分けて、さらには事業部でキャパシティの計画、投資、PLなどすべてを把握するように、しっかりと管理していくように変えていきたい」と、ニーズやタイムスパンの異なる事業部別でスピーディに状況判断できる体制を整えていくことを掲げた。

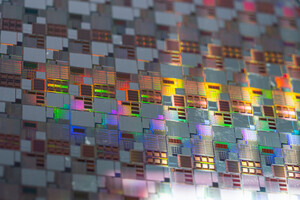

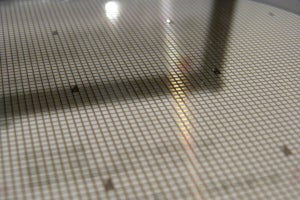

さらに、「多くの人にとって現状のロームには期待もあるが、不安も多いと思っている。そうした不安を早く解消して、適正な利潤を得られる、それで事業を継続できる会社に戻すということを早急に行っていく」とし、例えば活況なAIサーバ市場に対し、パワー半導体とアナログ半導体で攻勢を仕掛け、しっかりとした地位の獲得を目指したいと攻めの姿勢を見せる一方、守りの姿勢として国内外の拠点集約や設備の近代化、それに伴うウェハサイズの大口径化などを進めていくほか、ファウンドリやOSATの比率を高めていく形で固定費を減らし、投資の抑制を図っていく考えを示している。東氏は社長就任の抱負として、「創業からのみんなががむしゃらにチャレンジできる会社に戻ろうと。そのためには5000億円の売り上げ規模であっても、20%程度は利益をだせる会社を目指していく」としており、拠点の統廃合をどう見極めて進めていくのかが最初の大きな仕事になるとの見方を示す。

そんな東氏に松本氏が白羽の矢を立てた大きな理由として、「その場その場ですぐに決断できる」という決断力の早さを挙げており、東氏自身も「決断を早くするというのが自分の良いところ」との認識を示しており、両氏が当時の上司と3人で対応にあたった2011年のタイの洪水による工場浸水の際には、東氏が議長として日本自動車工業会(自工会)との議論を繰り広げ、被災する中での工場の操業再開に向けた段取りなどを、その場で決断しながら、次のアクションを決めるといった取り組みが鮮明に記憶に残っているとする。

なお、東氏の座右の銘は「正範語録」だとのことで、「がむしゃらに顧客の要求に応えるロームに最適として用いている」(同)とのことである。