京都大学(京大)は9月6日、3~4歳の日本人幼児284人を対象に、情動、活動(行動)、注意の側面から、他者を含む環境刺激に対する反応やそれを制御する行動特性のことを指す「気質」と腸内細菌叢の関連を検討した結果、不快情動の表出や、新奇な環境を積極的に探索接近する特性は、腸内細菌叢の構成の違いや多様性と関連することが明らかになり、さらに、腸内細菌叢の構成の違いに寄与する腸内細菌を調べたところ、炎症の誘発に関連する菌や抗炎症作用に関連する菌が、幼児期の気質と関連を持つことが示されたと発表した。

同成果は、京大大学院 教育学研究科の明和政子教授、同・上田江里子大学院生(研究当時)、大阪大学の松永倫子研究員らの共同研究チームによるもの。詳細は、発達生物学と心理学の交差する領域にある学際的な学術誌「Developmental Psychobiology」に掲載された。

腸内細菌叢は、免疫系や内分泌系、自律神経系を介して脳と相互作用しており、「腸内細菌叢-腸-脳相関」という。欧米圏を中心に、腸内細菌叢-腸-脳相関の観点から、乳児期から現れる気質と腸内細菌叢の関係の解明が進められつつあるが、現時点では一貫した結果は得られていなかったとする。

ここで重要となるのは、個人が生涯持つことになる腸内細菌叢の原型は、生後3~5歳ごろまでに安定化すること。この幼児期は、腸(内臓)と脳の発達、さらにはその後の心身の健康を左右する極めて重要な時期といえる。そこで研究チームは今回、腸内細菌叢の多様性や構成が大人レベルへと安定化し、かつ、前頭前野が急激に発達する幼児期に着目することが重要と考えたとする。そこで今回の研究では、全国の保育園、幼稚園、こども園に通う3~4歳の日本人幼児284人を対象に、気質と腸内細菌叢を調べることにしたという。

まず、92項目からなる気質に関する質問紙調査を用いて、参加児の母親に記入が依頼された。3つの高次因子((1)恐れや悲しみ、怒りなどの不快情動の表出や、脅威刺激に対する特性「否定的情動性」、(2)笑顔など、快情動の表出や新奇な環境などへ積極的に探索接近する特性「外向性/高潮性」、(3)(1)と(2)の行動を制御する特性「エフォートフル・コントロール」)と、下位尺度である15項目から得点が算出された。

続いて、家庭で子どもの糞便が採取されて解析され、腸内細菌叢の「多様性」と「構成の違い」が評価された。また、腸内細菌叢の構成の違いにどの菌が寄与しているのかを詳細に検討するため、「各菌が全体の菌の中で占める割合(占有率)」も算出された。

気質と腸内細菌叢の関連については、相関分析を用いた探索的な事前検討が行われ、その上で重回帰分析による検討が行われた。その結果、気質と腸内細菌叢の関連について、以下の3点が明らかとなったという。

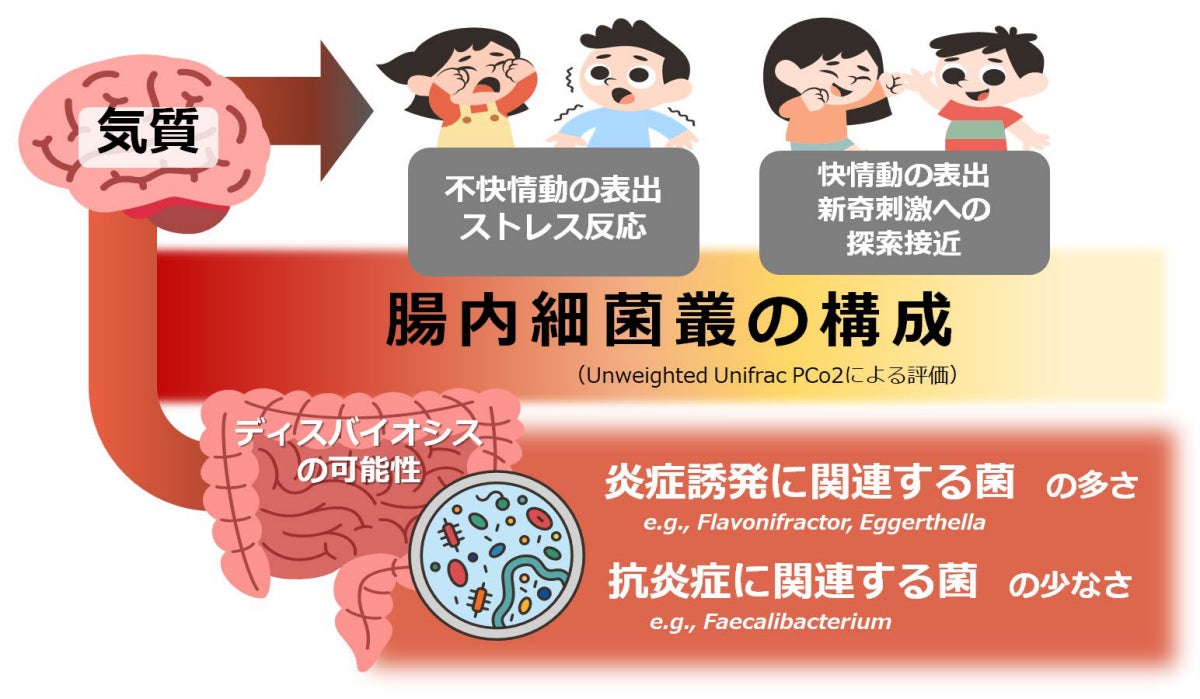

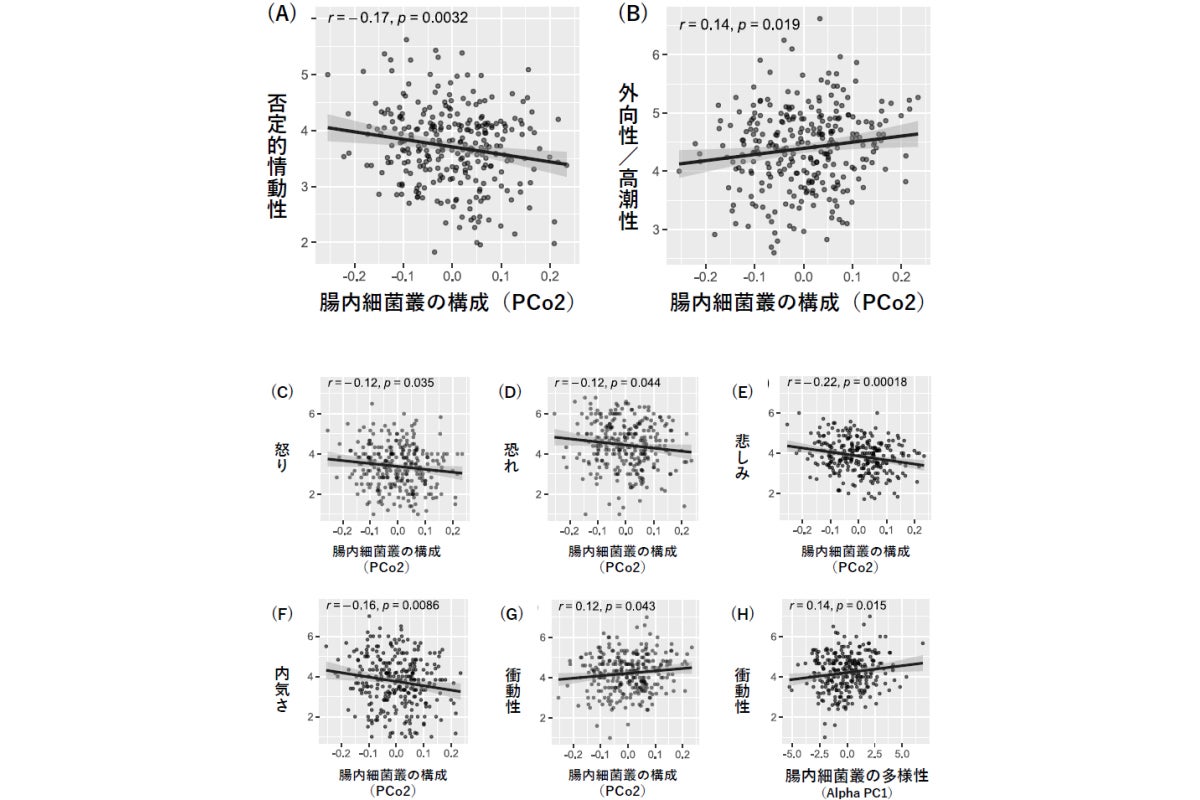

気質は、腸内細菌叢の構成の違いと関連していた。気質のうち、高次因子の否定的情動性と下位尺度「恐れ」、「怒り」、「悲しみ」、「内気さ」の得点の高さは、腸内細菌叢の構成の違いと負の関連が見られたとする。また、高次因子の外向性/高潮性と下位尺度の「衝動性」の得点の高さは、腸内細菌叢の構成の違いと正の関連が見られた。

腸内細菌叢の構成の違いに、どの菌が寄与しているかが調べられた。すると、酪酸の産生や抗炎症に関わる腸内細菌と、炎症の誘発に関わる腸内細菌が寄与していることが判明。まとめると、腸内細菌叢の構成の違い(ディスバイオシスな状態)は、不快情動やストレス反応の表出の多さ、さらには快情動の表出や新奇な環境や刺激に対する探索接近行動の低さと関連することが確認されたとする。

腸内細菌の多様性は、気質の下位尺度の衝動性と正の関連が見られたという。つまり、腸内細菌叢の多様性が高い子どもほど、新しいことに挑戦したり、動機に基づいて行動したりしやすい特性を持つことが判明した。

今回の研究により、腸内細菌叢を幼少期に改善することで、メンタルヘルスのリスクを緩和、予防できる可能性があるという。今後は、今回の研究で示された結果(仮説)を長期縦断的に検証していくことや、腸内細菌叢を改善する介入(食生活習慣への介入やプロバイオティクスの投与)によって因果の検証を行う必要があるとする。将来的には、子どもの心身の健康を早期にかつ客観的にスクリーニングする手法や、個々の心身の特性に合わせた個別型の発達支援法の開発なども期待できるとしている。