東北大学、信州大学(信大)、京都大学(京大)の3者は3月18日、高いホール移動度の半導体特性を備える有機材料「ベンゾチアノベンゾチオフェン」(BTBT)骨格に「極性水素結合ネットワーク」を導入して強誘電性を発現させ、半導体特性との両立に成功したことを共同で発表した。

同成果は、東北大 多元物質科学研究所の三部宏平大学院生(東北大大学院 工学研究科)、同・芥川智行教授、信大 学術研究院 理学系の武田貴志准教授、新潟大学 教育研究院 自然科学系の星野哲久特任准教授、京大大学院 工学研究科の関修平教授、同・松田若菜博士、東北大大学院 工学研究科の松本祐司教授、同・丸山伸伍准教授、同・山本俊介助教、同・島田一輝大学院生(研究当時)、同・辻田香奈瑛大学院生(研究当時)らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する機関学術誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。

有機材料の物性は、分子配列様式やその運動性により支配され、適切な分子間相互作用を設計することで物性の制御が可能となり、これまでに実現不可能だったメモリ機能や高感度センシング機能の発現も期待できるという。たとえば外部電場による分極反転を示す有機強誘電体では、双極子モーメントを反転可能とするダイナミックな結晶空間を実現できるとする。

有機半導体における電子と強誘電体における双極子モーメントに対する運動自由度の設計は、有機分子の緻密な分子設計から実現されるという。研究チームはこれまでの研究で、アルキルアミド基を導入した「π共役分子」がアミド基間で極性水素結合ネットワークを形成し、その方向が外部電場により反転することで強誘電性を示すことを報告済みだ。さらに高性能な有機半導体を形成するBTBTにテトラデシルアミド基(-CONHC14H29)を導入した「BTBT-CONHC14H29」を新規に合成し、その半導体特性と強誘電性も報告している。

BTBTは、分子中に含まれる硫黄原子間の分子間相互作用により、多様な分子集合体で高いキャリア移動度を有する二次元電子構造を形成する。分子間アミド水素結合、硫黄-硫黄原子間相互作用、π-π相互作用を適切に分子設計することで、強誘電性と二次元有機半導体の共存が可能となる。しかしこれまでは、BTBTが形成する有機半導体の「HOMO準位」が低下し、安定なデバイス動作には至らなかったという。

そこで研究チームは今回、さらなる分子設計を進め、BTBT-CONHC14H29の「CO」と「NH」の原子配置を置き換えた新たな分子「BTBT-NHCOC14H29」(「分子1」と呼称)を作製し、HOMO準位を上昇させることで有機半導体特性および強誘電性の安定な共存を試みたとする。

そして解析の結果、分子1に形成された二次元電子構造とアミド基の一次元極性水素結合鎖の共存が確認された。そこで研究チームは、真空蒸着と熱処理により製膜された分子1の薄膜を、トップコンタクト型の有機電界効果トランジスタ(OFET)の活性層に適用。すると、有機半導体に特徴的なデバイス特性が得られ、安定なデバイス応答を可能とする1.0×10-3cm2V-1s-1のホール移動度を示したという。また同時に、電場-分極応答の測定では、強誘電体に特徴的なヒステリシスの観測も成功できたといい、分子1は半導体特性と強誘電性が安定に共存することが確認されたとしている。

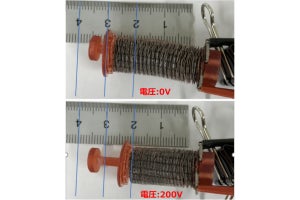

研究チームは次に、半導体と強誘電体特性の異なる物性間の相関を評価するため、電場による分子配向制御技術である「ポーリング」の前後におけるデバイス特性の検討を行った。ポーリングは、デバイスを絶対温度443K(約170℃)に昇温して70Vの電圧を印加した状態で、室温まで冷却することで行われた。その結果、ポーリング処理後のデバイスでは半導体特性が失われたが、デバイスを再度昇温させると、半導体特性が復活することが確認されたとのこと。同デバイスの構造評価から、外部電場に応答した分子配向変化が、半導体特性のON/OFFスイッチングを実現したことが判明したという。精密な分子設計により、強誘電体の外部電場応答性を有機半導体に導入することで、新たな動作原理による有機半導体特性のON/OFFスイッチングが実現されたとした。

今回の成果により、強誘電体の外部電場応答性が、有機半導体の物性制御の手法として利用できることが明らかとなった。これにより、分子配向を記録する新しいメカニズムによるメモリ材料の開発も期待できるという。また研究チームは、有機材料の利点である軽量性・柔軟性・可塑性を利用した外場刺激応答性の電子材料をさらに発展させることで、あらゆる空間でリアルタイムに記録・演算を実現可能な次世代有機デバイスの開発が可能となるとしている。