RUMSの体現を目指す取り組みを開始

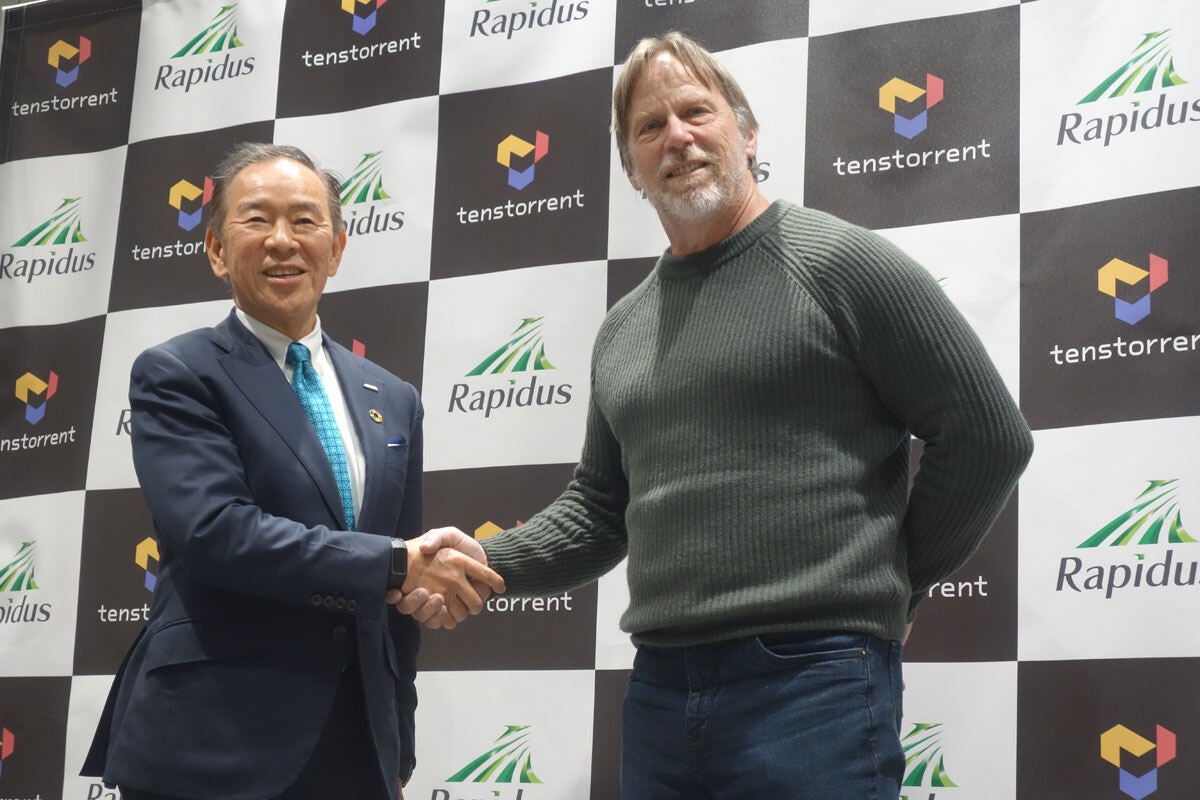

今回のNEDOに採択された技術研究組合 最先端半導体技術センター(LSTC)を主体とする“2nm世代半導体技術によるエッジAIアクセラレータの開発”は、このRapidusの目指すRUMSを具現化するテストケースとなる。小池氏も「公に話せる中ではTenstorrentが(Rapidusの)最初の顧客という扱い」としており、顧客であるTenstorrentと設計で協力する部分が、今回のエッジAIアクセラレータ開発の第一段階で、実際の製造をRapidusが担うことで、RUMSの実現性を推し量ることが見込まれている。

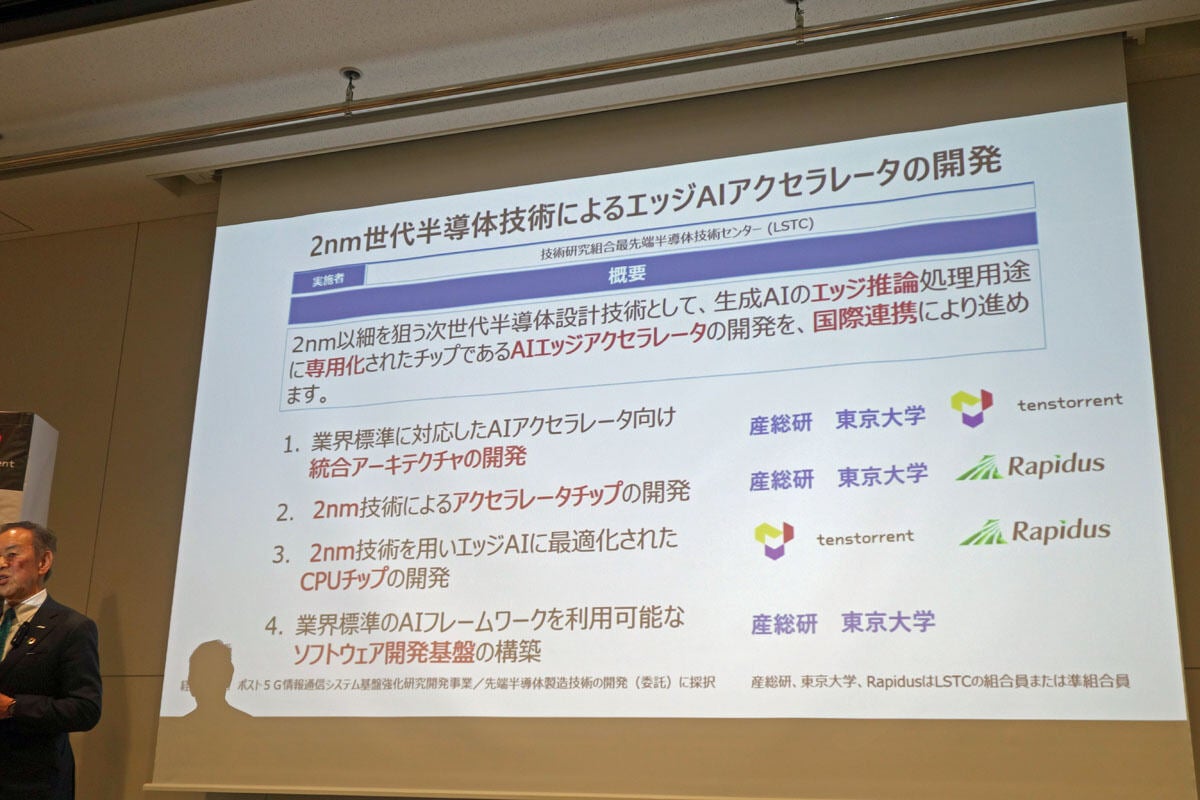

このプロジェクトの概要は「2nm以細を狙う次世代半導体設計技術として、生成AIのエッジ推論処理用途に専用化されたチップであるAIエッジアクセラレータの開発を、国際連携により進める」というもの。要素技術としては、以下の4つが予定されている。

- 業界標準に対応したAIアクセラレータ向け統合アーキテクチャの開発(担当:産業技術総合研究所、東京大学、Tenstorrent)

- 2nm技術によるアクセラレータチップの開発(担当:産業技術総合研究所、東京大学、Rapidus)

- 2nm技術を用いエッジAIに最適化されたCPUチップの開発(担当:Tenstorrent、Rapidus)

- 業界標準のAIフレームワークを利用可能なソフトウェア開発基盤の構築(担当:産業技術総合研究所、東京大学)

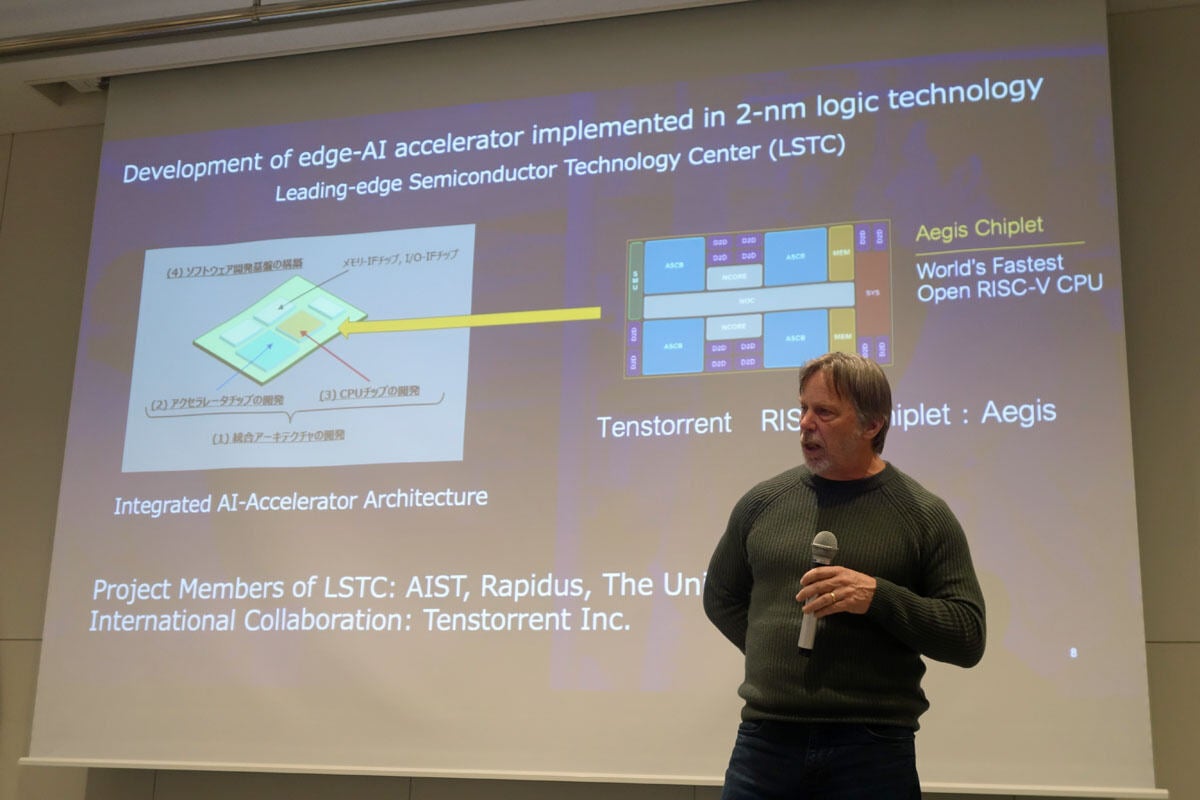

このうち、TenstorrentとRapidusが実際に協力するのはエッジAI向けCPUの開発。そしてTenstorrentとしては、産業技術総合研究所(産総研)と東京大学(東大)と協力して、チップレットを活用した形の統合アーキテクチャの開発も行うことが予定されている。

-

LSTCが中心となって進める「2nm世代半導体技術によるエッジAIアクセラレータの開発」は4つのパートで進められることとなる。このうちTenstorrent、Rapidusともに2つを担当することとなる

「このプロジェクトのゴールとしては、CPUのデザインをTenstorrentが行い、AIアクセラレータのデザインを産総研と東大が担当、そしてRapidusが3D ICにインテグレートして、そのチップを産業用ロボットや生活支援ロボット、ヘルスケア、店舗・小売り、自動車などに向けて展開していく」(小池氏)としており、まさにこの取り組みの形こそがRUMSのビジネスモデルそのものであるとしている。

チップレットとCPUで2nmエッジAIアクレラレータ開発のけん引を担うTenstorrent

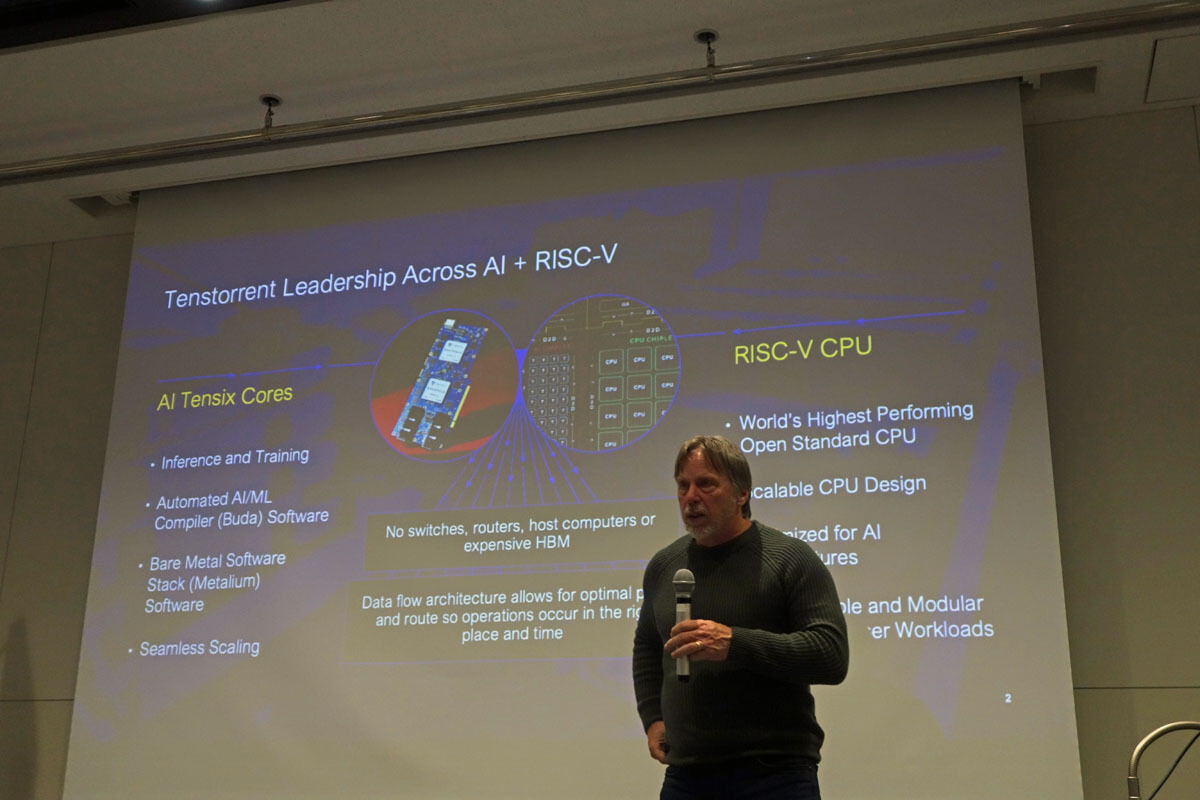

このプロジェクトの鍵を握る存在こそがTenstorrentであるとも言える。同社のCEOであるJim Keller氏は半導体業界内では知らない人は居ない天才エンジニアの1人である。そんな同氏が率いるTenstorrentは現在、AIアクセラレータとRISC-VベースのCPUをIPとして展開している。

-

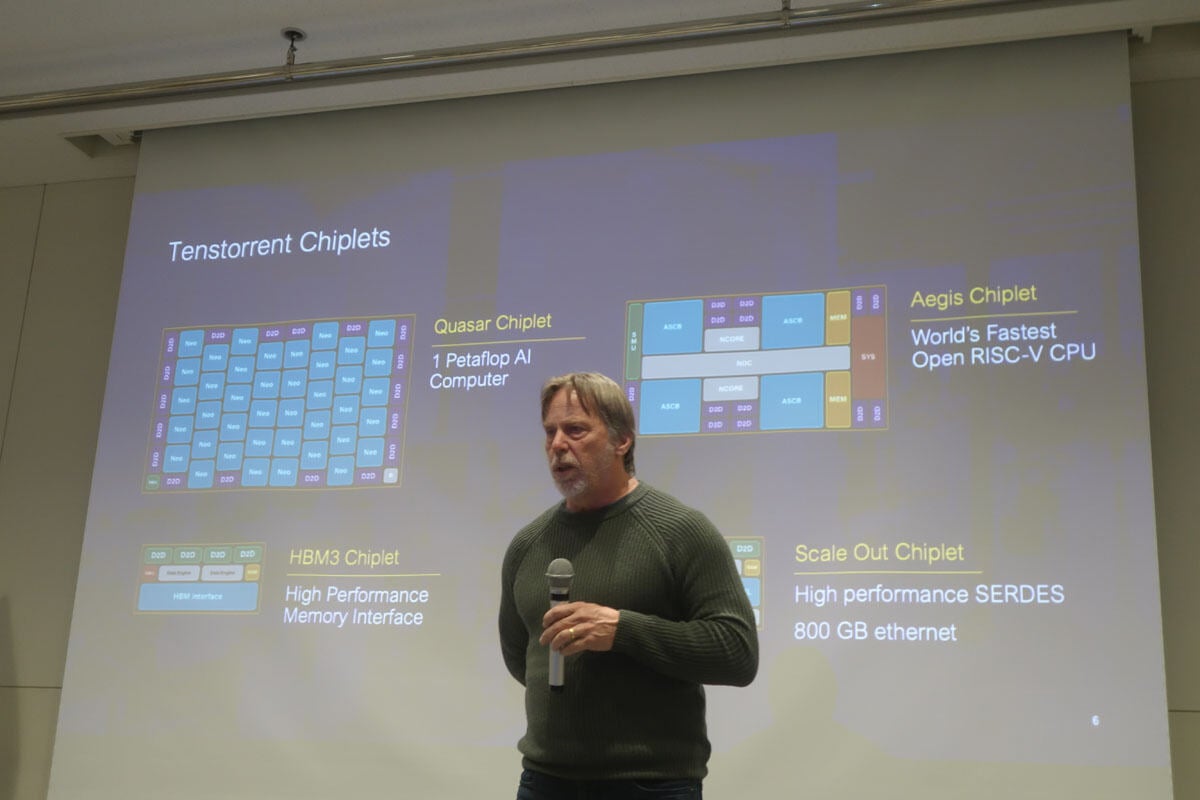

TenstorrentはもともとAIアクセラレータを手掛けるスタートアップであったが、その後、AIアクセラレータの制御に必要なCPU部分も手掛けるようになり、独自のAIハードウェアソリューションを展開できるようになった。写真の人物は同社のJim Keller CEO

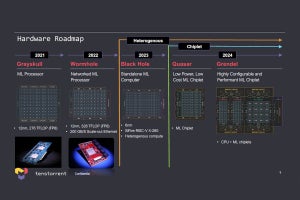

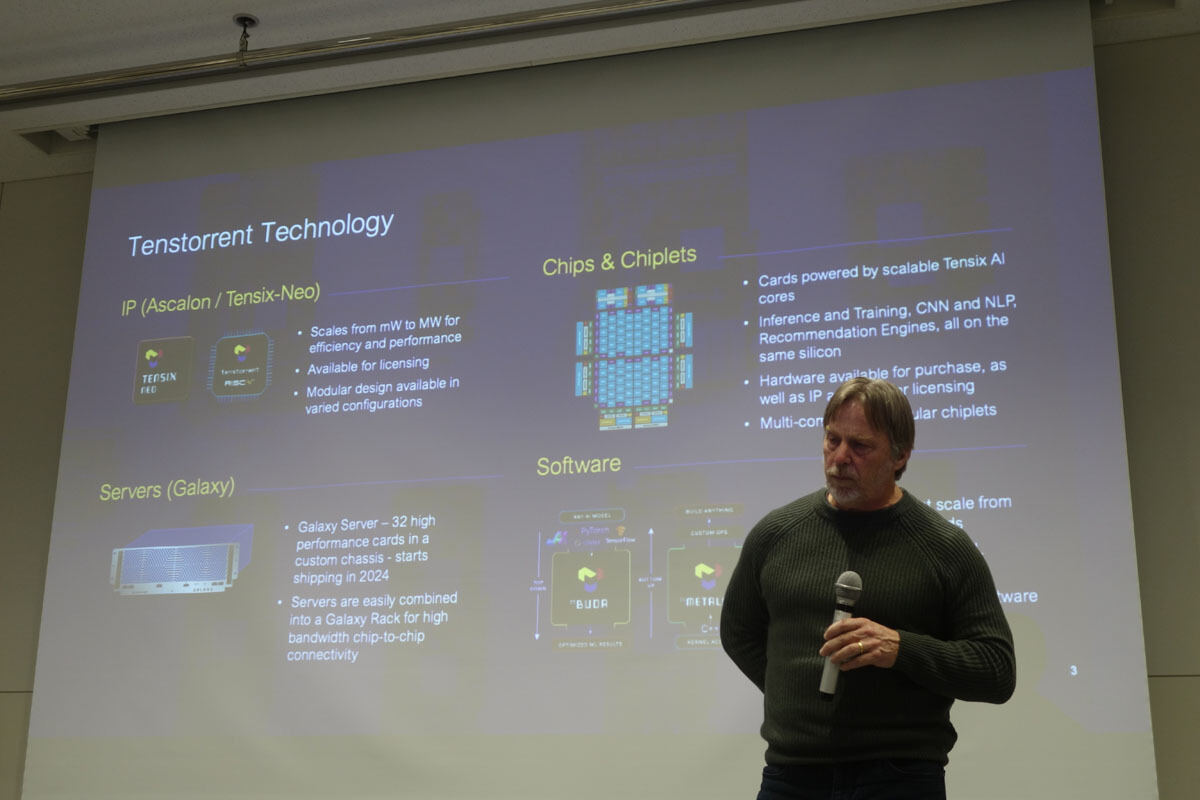

また、2024年に提供開始予定の「Quasar」と呼ぶ推論向けAIアクセラレータをチップレットとして提供する「Quasar Chiples」は1PFlopsを超すAIコンピュータとなるとするほか、HPC向けにRISC-Vコアを128個搭載したCPU Chiplet「Aegis Chiplet」、「HBM3 Chiplet」、SERDESや高速イーサネットを備えた「Scale Out Chiplet」などさまざまなチップレットIPの開発も進めている。さらに、32個の同社第2世代となる学習向けAIアクセラレータである12nmプロセス採用の「Wormhole」を用いた4Uラックスケールシステム「Galaxy」を2024年より出荷開始することなども計画しており、「モジュール型のコンポーネントが、モジュール型コンピュータを作るという思想のもと、さまざまなニーズに対応可能なソリューションが提供できると考えている」とJim Keller氏は自社のビジネスの方向性を説明する。

-

Tenstorrentの有する技術ポートフォリオ。AIアクセラレータ、CPUのIPのほか、チップレット技術、サーバ、AI関連ソフトウェアなどAIを活用するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを急速に拡充してきている

Rapidusとは、日本の顧客と連携を深めていく中で紹介してもらったとしており、「Rapidusとの協業を通じて、日本における優位なビジネス構築の機会を得られることとなる。また、Rapidusのスピードを使命とする姿勢は、今後の10年にわたって重要となる取り組みと判断したことも協業に至った理由」(同)とも説明する。

-

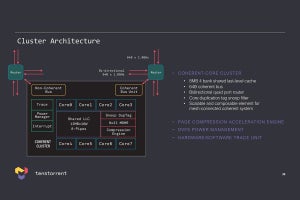

今回のプロジェクトではCPUチップレットである「Aegis Chiplet」をベースとする模様だが、もともとのAegis Chipletではエッジ向けには高性能すぎると思われるのでCPUコア数を減らすなりなんなりの改良が行われるものと思われる

このプロジェクトについては、「パフォーマンスに影響を与えるチップレットアプローチをベースに、製造データのフィードバックによりチップレットに修正を加えていくことで、2nmプロセスの世界において、より速いプロセッサを構築することができるようになると考えている。この協業でさらなる次世代技術を生み出すことができると期待しており、この場を借りて、LSTCの中において協業する産総研や東大、Rapidusに感謝を述べたい」と、アーキテクチャやソフトウェアもAIアクセラレータの高性能化にも重要だが、その下時には高性能かつ低消費電力なトランジスタが実現できるかどうかであり、そうした点ではRapidusの挑戦は価値があるものだと評価。小池氏も、「この取り組みを通じて、IPなどを含めて前進させながら、新たな価値観を生み出すことに挑んでいく」と意気込みを見せており、IPを含めた協業こそが、最高の性能と低消費電力の両立を実現するために重要になってくることを強調していた。