東京大学(東大)、広島大学、香川大学の3者は1月12日、天の川銀河の渦巻き腕の1つである「いて座銀河腕」の内部の磁場構造を、3次元的に明らかにすることに成功したと共同で発表した。

-

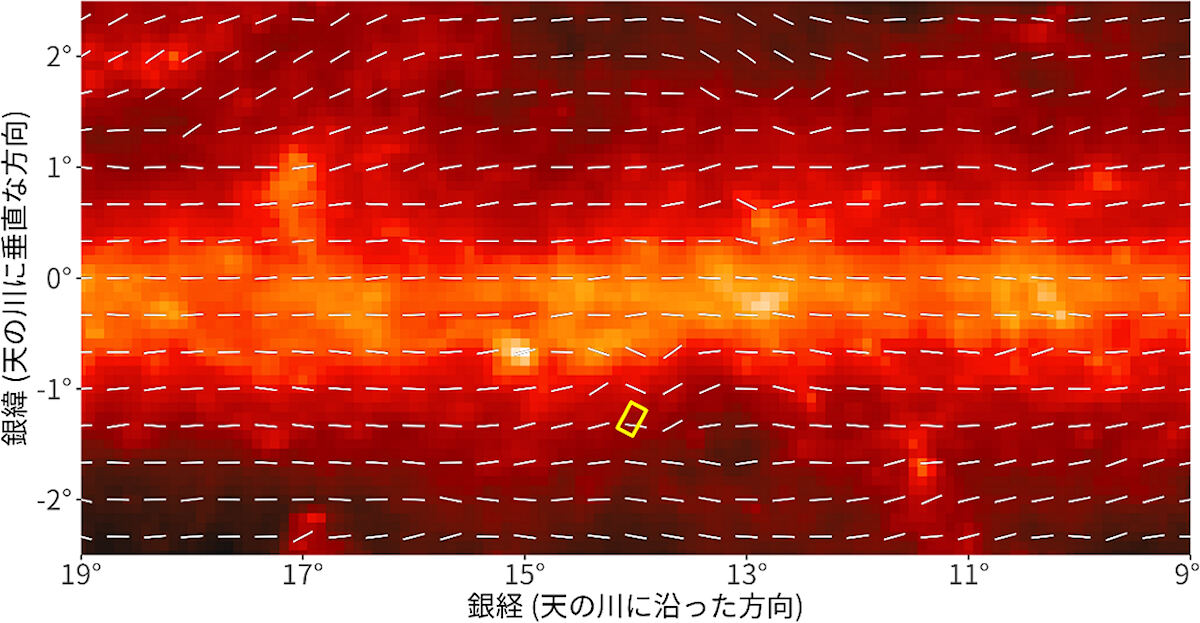

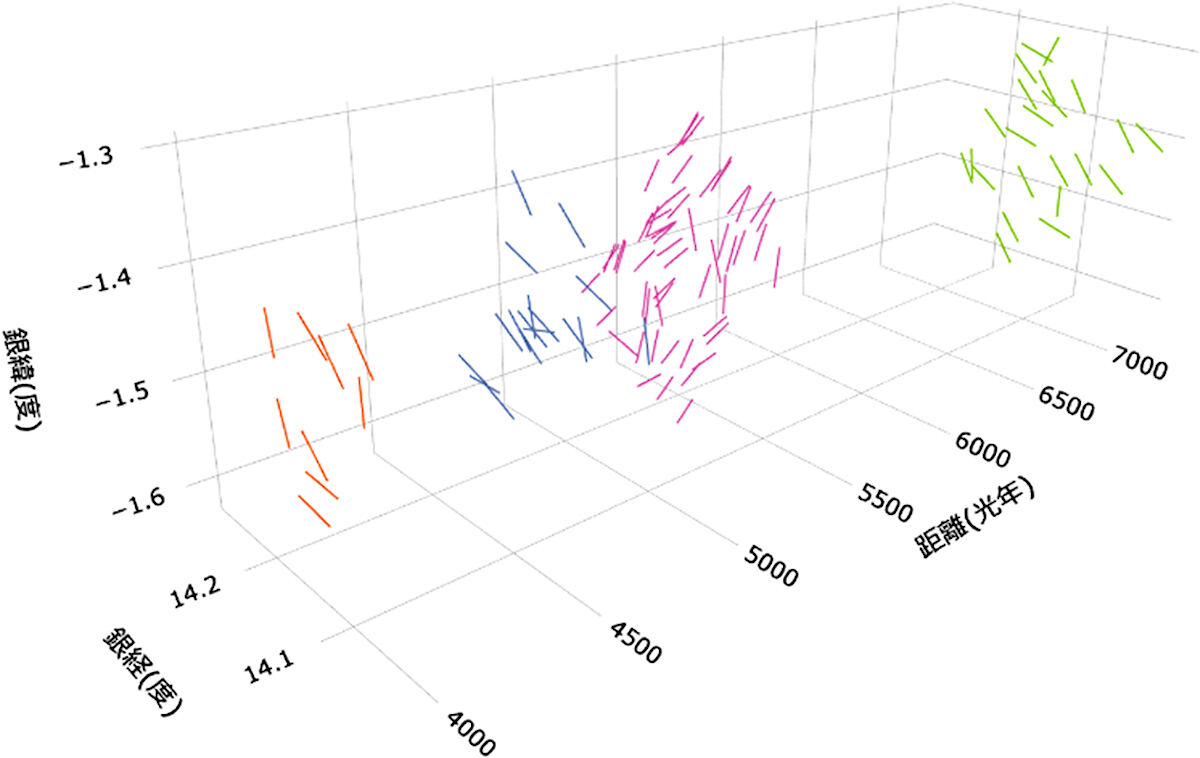

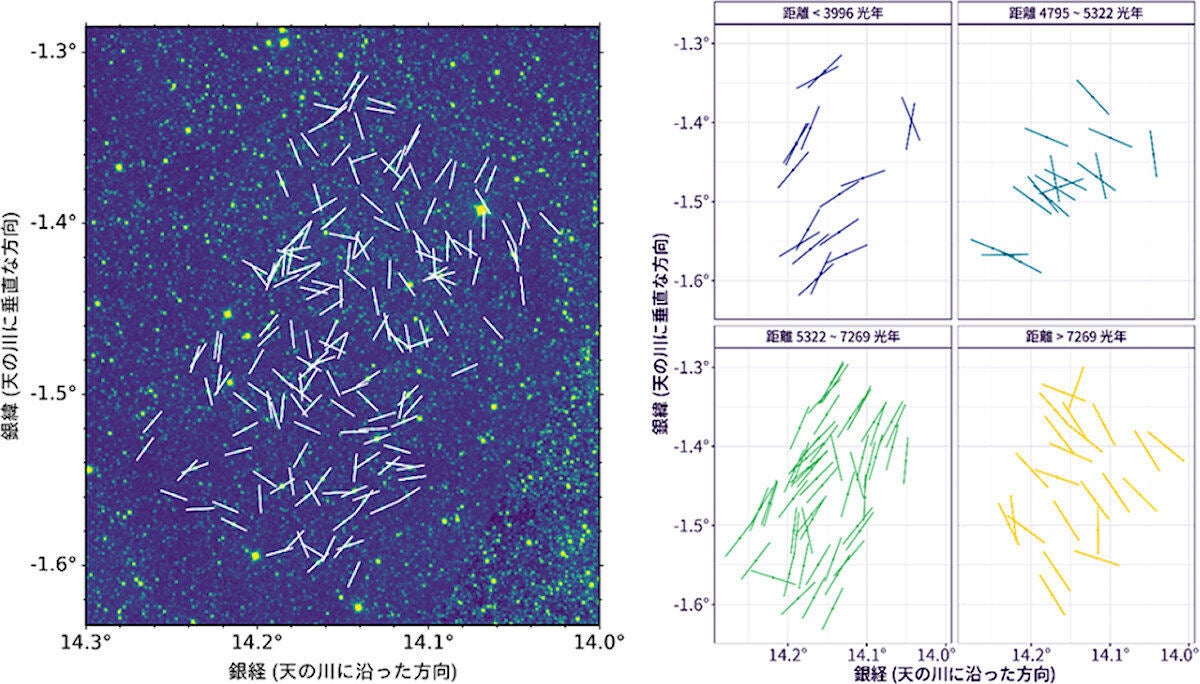

いて座銀河腕方向の星間磁場の向きと地球からの距離ごとの分布。(左)星空画像中の白線が1つ1つの星の示す星間磁場の向き。(右)左図の結果が各星の距離ごとに分解され、それぞれの距離の磁場分布が取り出された(出所:東大Webサイト)

同成果は、東大大学院 総合文化研究科の土井靖生助教、広島大 宇宙科学センターの川端弘治教授、同・中村謙吾大学院生(研究当時)、香川大 教育学部の松村雅文教授、千葉工業大学 惑星探査研究センターの秋田谷洋上席研究員らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

地球の磁場は約2万5000~約6万5000ナノテスラで、市販の磁気健康器具のおよそ2000分の1~3000分の1ととても微弱だが、宇宙空間にはさらにその約10万分の1という極めて微弱な「星間磁場」が存在する。星の材料である星間ガスは、星間磁場の磁力線に沿って集まる傾向があり、それによって星間ガスの塊である「星間雲」が生まれることがわかっている。

星間雲は、まるで磁力線に串刺しにされるように生まれ、その形状もこれらの磁力線の影響を受けるという。そして、星間雲の中では新しい星が生み出される。つまり星間磁場は、星間雲の形状だけでなく、それらの中で新しい星が生まれるプロセスをも操作しているのである。

一方、星間ガスは磁力線に沿って集まるだけでなく、同時に磁力線を引っ張ることで、磁力線の分布に影響を与える。つまり、星間磁場の磁力線の配置を理解することは、新しい星を生み出すために不可欠な星間ガスの集積の過程やメカニズムを解明する上で貴重な情報源となるのである。

天の川銀河の中ではたくさんの星が活発に生み出されているが、その内部で星間磁場がどのように分布しているのかはこれまでわかっていなかった。その理由には、従来の技術では星間磁場の様子を視線方向に重なった平均値として捉えることしかできなかったことがある。そのため天の川の磁場は、天の川に沿った方向にほぼ揃っていると考えられていた。

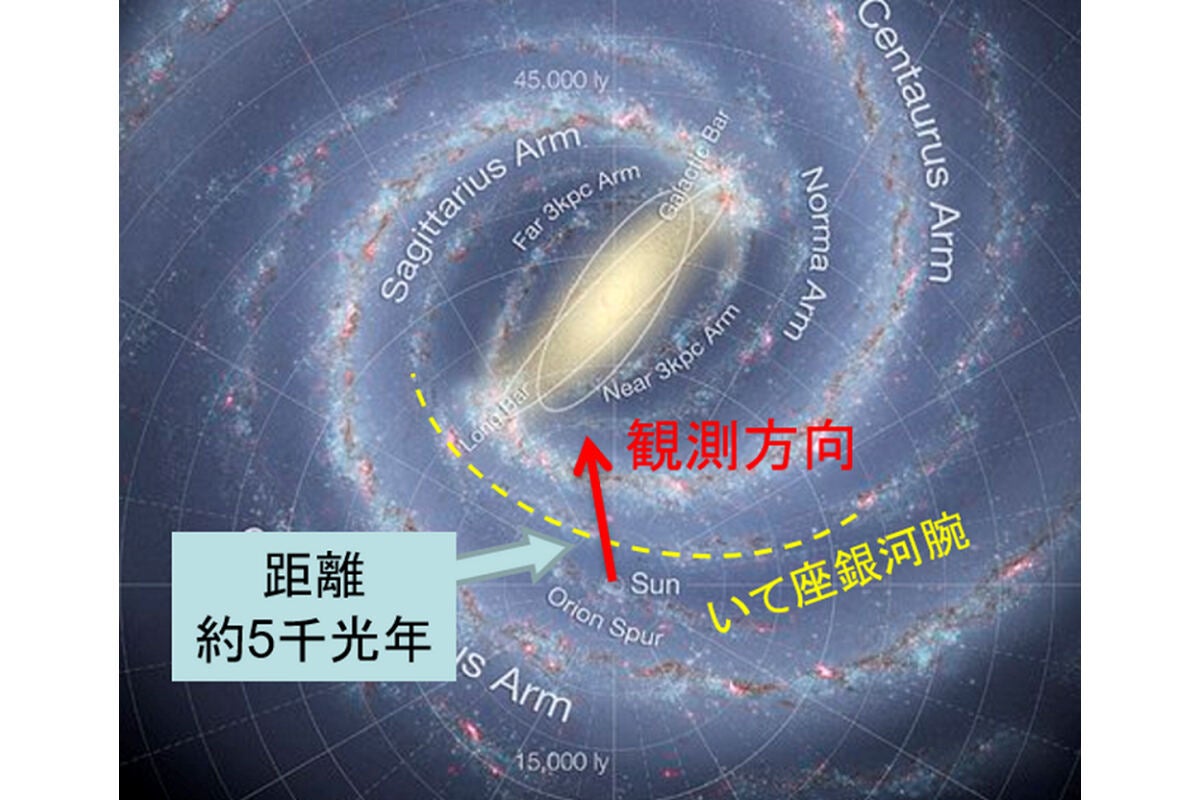

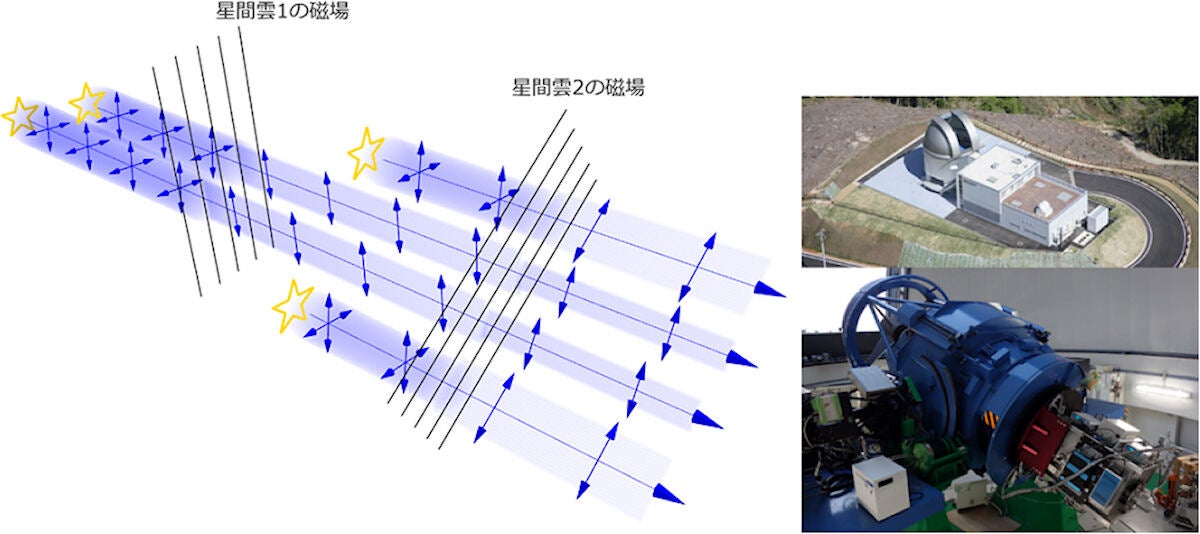

そこで研究チームは今回、天の川内部の磁場構造を明らかにするため、天の川銀河の渦巻き腕構造の1つであるいて座銀河腕に着目し、それを見通すように観測を行ったという。なおこの観測には、広島大が運用するかなた望遠鏡に搭載された、広い領域の磁場構造を捉えるのに最適化された観測装置「HONIR」(オニール)が用いられた。

星からの光は、地球に届くまでの間に星間雲を通過する際、磁場の向きに垂直な方向の光の振動が抑制されることにより、磁場の向きに沿った光の振動が他の方向よりも大きな状態となる。これは「偏光」と呼ばれ、HONIRを用いてこの偏光を観測することで、星と地球の間にある磁場の様子を知ることができるのである。しかし、途中に複数の星間雲が存在した場合、それぞれがどのような磁場構造を持っているのかが、これまではわかっていなかったとする。

そこで今回の研究では、欧州宇宙機関(ESA)が2013年に打ち上げた天体位置測定(アストロメトリ)専用の「ガイア衛星」で測定した星までの正確な距離をもとに、さまざまな距離の星々の偏光観測データを組み合わせることで、途中に存在する複数の星間ガス中の磁場を正確に取り出す手法を開発。同手法を適用した結果、天の川内部の磁場が距離ごとに揃って天の川の向きから大きく傾いた磁場が、幾重にも折り重なって存在することが明らかにされた。これは天の川銀河の中でどのように星間ガスが集積し、星を生み出すに至るのかを知るための非常に貴重な資料となるという。

ただし研究チームは、今回の観測だけでは十分ではなく、今後は滑らかな磁場構造の広がりについて詳しく調査する必要があるとする。さまざまな渦巻き銀河について、その渦巻き腕の内部で等間隔に星形成が進んでいる様子が観測されており、磁場構造との関連が強く疑われているが、磁場構造が不明なため、現時点ではその詳細が確認できていない。今後は観測範囲を広げて天の川銀河の渦巻き腕内部の磁場構造を大局的に解明し、天の川銀河中の活発な星形成を引き起こすガスの集積やその履歴について観測的に明らかにしたいと考えているとしている。