名古屋大学(名大)と富山大学の両者は4月11日、あらゆる種類のブラックホールからほぼ光の速さで噴出する相対論的ジェットの発生条件について、恒星質量ブラックホールと恒星からなる連星系のX線・電波観測データを時間微分量と時間積分量で分析した結果、ブラックホール周囲の降着円盤の内縁半径が充分に速く収縮すること、そしてガスが安定して公転できる「最内縁安定軌道」に達することの2点が、噴出条件であることを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、名大 宇宙地球環境研究所の山岡和貴特任准教授、富山大大学院 理工学研究科の川口俊宏教授らを中心とした国際共同研究チームによるもの。詳細は、日本天文学会が刊行する学術誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に掲載された。

ブラックホールは降着円盤のガスを吸い込む際、その一部を光速の99%以上で噴出する相対論的ジェットを発生させる。この現象は恒星質量ブラックホールから銀河中心の超大質量ブラックホール(SMBH)まで、規模は異なるものの普遍的に見られるものだが、その発生メカニズムとタイミングは発見以来100年以上の長きにわたって不明のままだった。そこで研究チームは今回、約20日間で5~6回のジェットを噴出する、恒星質量ブラックホールと恒星の連星系「XTE J1859+226」に着目し、1999~2000年のX線・電波観測データを再解析したという。

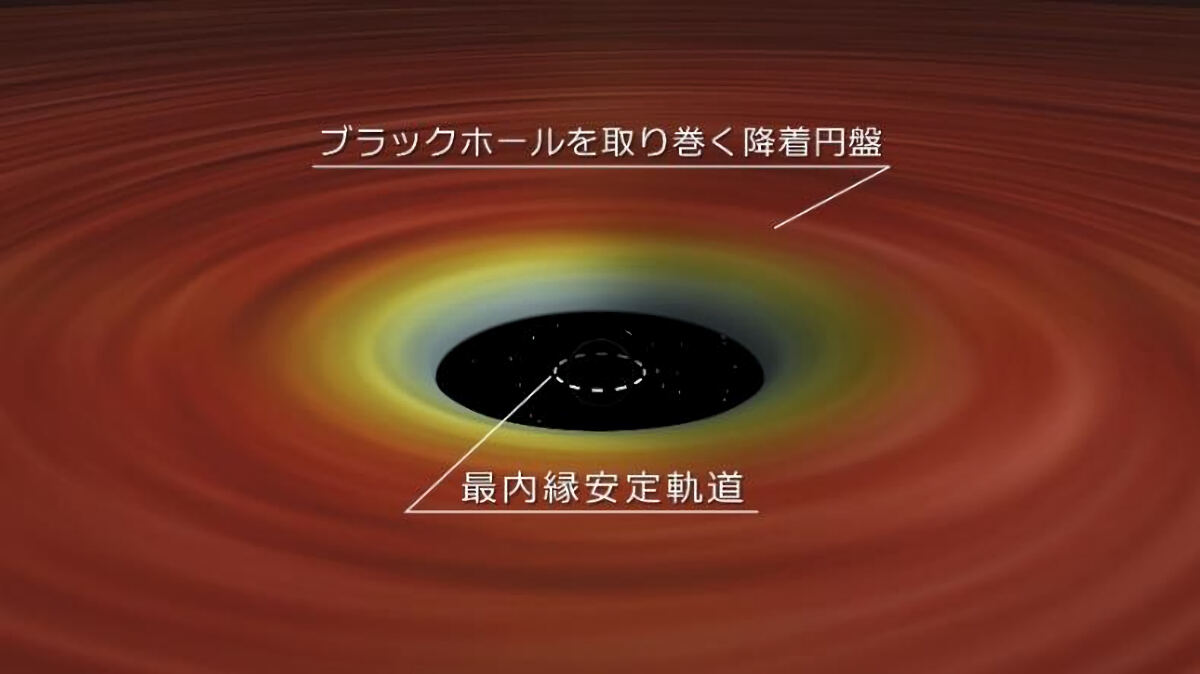

今回の再解析では、新たな手法として、X線観測から得られる物理量の時間変化率(時間微分量)と、電波観測データの総エネルギー量(時間積分量)との比較が行われた。その結果、ブラックホールへ流れ込むガスが形成する降着円盤において、“円盤の内縁半径が急激に縮小し、最内縁安定軌道に達した時”にジェットが噴出することが判明した。

-

降着円盤の状態やX線の特性の時間変化。横軸は、1999年10月9日からの経過日数。上段より、降着円盤の内縁半径(km)、内縁半径の時間変化(km/日)、X線放射の短時間変動率(%)、X線放射のスペクトルの形状(硬さ)、電波帯域での強度(mJy)。縦の破線は電波観測から推定された、ジェット噴出のタイミング(出所:共同プレスリリースPDF)

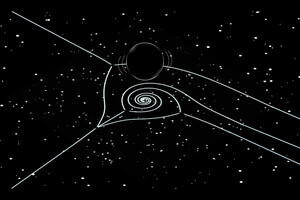

恒星を巡る惑星など、中心天体の周囲を物体が公転する際、軌道維持には中心天体に近いほど速い公転速度が求められる。しかし、ブラックホールの極近傍では相対論的効果により、遠心力と重力が釣り合う距離に下限が存在する。この最も内側で遠心力と重力が均衡する円軌道こそが、最内縁安定軌道である。

従来、ジェット噴出時にはX線スペクトルの形状(硬さ、高エネルギーの硬X線と低エネルギーの軟X線の強度比)が急激に軟化し、X線の短時間の変動割合(強度変動率)が急減少することが知られていた。一方で今回の研究では、そのような現象論的な指標ではなく、降着円盤の内縁半径の時間微分量こそが本質的なジェット噴出条件であることが解明された。つまり、降着円盤の内縁半径が縮小すると、時間変動の激しい硬X線を放射する領域が小さくなり、時間変動の少ない軟X線を放射する降着円盤の放射領域が増大する。その結果、X線スペクトルの形状は軟化し、変動割合も低下する。これこそが、X線の硬さと強度変動率がジェットと関連していた物理的背景として、今回新たに示された結論とした。

-

観測開始時のブラックホールのイメージ。降着円盤の内縁半径はブラックホールから遠い位置にあった(出所:共同プレスリリースPDF)

-

降着円盤の内縁半径が十分速く最内縁安定軌道まで縮小し、ジェットの噴出が始まった際のイメージ(出所:共同プレスリリースPDF)

-

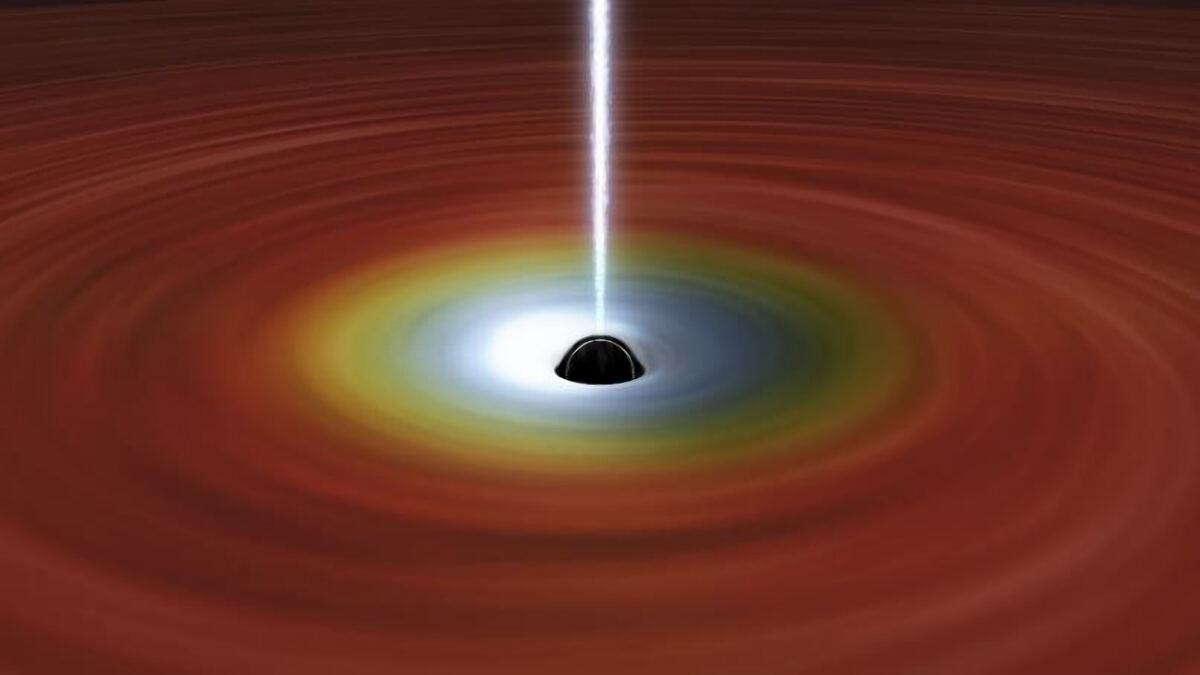

降着円盤の内縁半径の縮小が停止すると、ジェットの噴出自体も停止する(出所:共同プレスリリースPDF)

研究チームによると今回の研究成果は、他のブラックホールにも普遍的に適用可能か、今後の検証が待たれるとのこと。しかし普遍性が実証されれば、ジェット噴出機構の解明に大きな波及効果が期待できるとする。これまで、磁場を介してブラックホールの自転エネルギーを引き抜く「ブランドフォード・ズナエック機構」など、多くのジェット噴出モデルが提唱されてきた。今回の研究結果を受け、降着円盤内縁が最内縁安定軌道にある際に継続的にジェットが噴出する機構、つまり静的な条件下での噴出を想定する多くの理論モデルに対し、修正の必要性が示唆されるとしている。

さらに、ジェットを捉える観測を行う目的で、これまで「緊急好機観測」が実施されてきたが、観測実施や開始のタイミングの判断は、必ずしも明確な基準があるわけではなく、研究者の勘頼みという状況だった。それが今回噴出条件が解明したことで、緊急好機観測の成功率、つまりジェットの高頻度・高感度観測の実現に大きく貢献することが期待される。降着円盤内縁が最内縁安定軌道に達すると、一旦内縁半径が広がり、再び短時間で縮小するまでの間、ジェットの噴出は停止するため、ジェットが噴出していない期間を利用して、緊急好機観測網を構築する余裕が生まれることも期待できるという。

SMBHのジェットは銀河外にまで影響を及ぼし、その銀河や周囲の銀河の成長に大きな影響を与えていると考えられており、銀河進化の研究において非常に重要な現象だ。そのため今回の研究成果は、銀河の成長を制御してきたと考えられる重要なプロセスであるジェットの理解を大きく前進させることが期待されるとしている。