グーグル・クラウド・ジャパンは7月26日、オンラインでスタートアップ企業向けの支援に関する記者説明会を開催した。説明会にはスタートアップ向けプログラムを導入した、建設テックのH2Corporationの事例が紹介された。

Web3、AIスタートアップ企業のサポートを追加

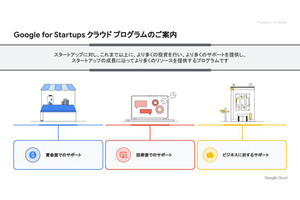

Google Cloudにおける既存のスタートアップ向けプログラムは、シード、シリーズAまでの創業初期のスタートアップを対象に「資金面」「技術面」「ビジネス面」の3つの軸でサポートしている。

資金面では株式投資を受けている場合、2年間最大20万ドル分のGoogle Cloudクレジット(株式投資を受けていない場合は2000ドル)、技術面ではプログラム担当者のサポート、Googleエンジニアと1on1のガイダンス、専門家による指導、新技術に対するトレーニングコンテンツの提供や情報提供を行う。また、ビジネス面ではメンターシッププログラム(一部のスタートアップ限定)やコミュニティへの参加、Google主催イベントへの参加などとなっている。

グーグル・クラウド・ジャパン SMB & スタートアップ事業本部 事業本部長の長谷川一平氏は「既存のプログラムに加え、昨今の市場環境をふまえて今年の新しいプログラムではWeb3とAIスタートアップ企業へのサポートを追加した」と述べた。

Web3に関しては米Coinbaseやデジタル資産サービスを提供する米Nansenなど、多くの企業がGoogle Cloudを採用し、Google Cloud自体も昨年にWeb3開発者がブロックチェーンベースのプラットフォームで新しいプロダクトを構築・デプロイするための「Google Cloud Blockchain Node Engine」を発表している。

今回、追加したWeb3スタートアップへの支援は、Google Cloudが運営する招待制のDiscordチャネルへのアクセスや、Web3カンファレンスのGoogle CloudイベントへのVIPパス提供といったWeb3コミュニティへの招待に加え、同社のWeb3関連の製品ロードマップ共有とアーリーアクセス、無償のハンズオントレーニングラボなどが提供される。