東京大学(東大)は5月18日、鉄系超伝導体の一種である「FeSe1-xSx」において、これまでに報告されたことのない新しい超伝導状態が実現していることを明らかにしたと発表した。

同成果は、東大大学院 新領域創成科学研究科の松浦康平大学院生(現・同大学院 工学系研究科 助教)、同・六本木雅生 大学院生、同・橋本顕一郎 准教授、同・芝内孝禎 教授らの研究チームによるもの。詳細は、米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

金属は有限の電気抵抗を持ち、電気伝導特性を持つが、低温にまで冷却すると電気抵抗がゼロになる超伝導が発現する。超伝導状態では、金属固体中の電子が占めるエネルギー準位に基づいて定義される運動量空間上での曲面である「フェルミ面」を形成する電子がペアを組み、1つのエネルギー状態に凝縮されるが、こうした電子のペアを壊すのに必要なエネルギーは、「超伝導ギャップ」と呼ばれ、それは電子のペアを形成するための引力の起源によって異なり、超伝導の標準理論であるBCS理論では、金属電子のフェルミ面全体が消失し、均一に超伝導ギャップが開く一方で、高温超伝導体などのBCS理論では説明できない超伝導体(非従来型超伝導体)では、超伝導ギャップが点状や線状に閉じるようなギャップ構造が存在しうることが知られていた。

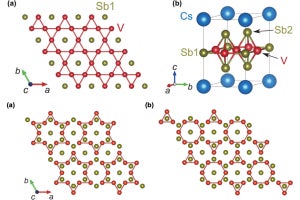

非従来型超伝導体の1つに「鉄系超伝導体」があり、今回の研究対象となったFeSe1-xSxもその1つ。FeSe1-xSxでは、これまでの理論的な研究から、超伝導状態にも関わらず、金属の特徴であるフェルミ面を持つという新たな「第4の超伝導状態」の可能性が提案されていたという。この第4の超伝導状態におけるフェルミ面は「ボゴリューボフフェルミ面」と呼ばれ、超伝導ギャップが点や線でなく2次元面で閉じていると考えることができるとされているが、この理論的提案の妥当性を示す証拠はこれまでのところ確認されていなかったという。

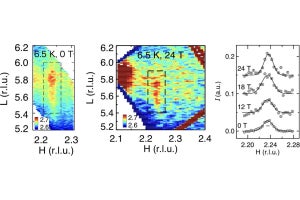

そこで研究チームは今回、「ミュオンスピン回転緩和法」(μSR)を用いて、FeSe1-xSxの超伝導状態における内部磁場の検出や「磁場侵入長」と呼ばれる物理量の測定を行うことで、超伝導状態での電子数密度を調べることにしたという。

さまざまな調査の結果、外部の磁場がゼロの状態において、幅広い組成の試料での実験で超伝導状態への転移に伴うミュオンスピンの緩和が観測されたという。このような緩和は、物質内部に微小な磁場が生じたことに起因していると研究チームでは説明しており、理論的に第4の超伝導状態の必要条件として提示されていた、時間反転対称性の破れた超伝導状態が実現していることの直接的な証拠となるとする。

また、外部磁場が印可された状態での測定から見積もられる磁場侵入長からは、超伝導状態にある電子のペア数がSの置換量の増加に伴い減少していることが確かめられたともしている。これまでの研究ではSの置換量の増加に伴い、常伝導(金属)状態での電子の全体数は増加することが示されていたことから、今回の現象は真逆の傾向が示されたことになり、この結果について研究チームでは、FeSe1-xSxの超伝導状態ではペアを組んでいない電子が多く残っており、それらがフェルミ面を形成していることを示しているとしている。

-

(A)μSR実験の概念図。(B)ゼロ磁場下でのμSRから得られた物質の内部磁場の温度に対する変化。(C)磁場下でのμSRから得られた磁場侵入長(超伝導電子数密度に対応)のS置換量に対する変化および先行研究で報告された結果との比較 (出所:東大Webサイト)

なお、今回の研究について研究チームでは、「金属のような特徴を有する超伝導体」というまったく新しい超伝導状態を初めて直接的に明らかにしたものだとしており、今後の新たな非従来型超伝導体の物理を切りひらく、重要な成果となると考えられるとしている。