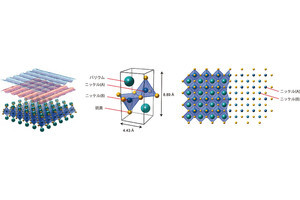

東北大学は2月13日、銅酸化物層の単層構造を持つ超伝導物質のランタン・ストロンチウム・銅酸化物の「La1.885Sr0.115CuO4」(LSCO)の「電荷密度波」(CDW)の素性を解明するため、24Tまでのパルス磁場を印可した条件下で、X線自由電子レーザーによる回折実験を行い、絶対温度6.5Kの無磁場中では2種類のCDWが存在し、超伝導と共存する「短距離秩序CDW」からのX線散乱強度が、強磁場で誘起される「渦糸液体状態」(超伝導体を貫くように生じる磁束線が、その位置を変えながら動いている状態)になると突然増加することがわかったと発表した。

同成果は、東北大 金属材料研究所の野尻浩之教授、同・藤田全基教授らの研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

CDWとは電荷密度の大きさが、実空間で周期的な濃淡を持った状態のことをいい、銅酸化物高温超伝導相には共通して観測されている。銅酸化物の単層構造を持つLSCOでは、ほかの超伝導体と異なり、キャリア濃度(x)が1/8に近い試料において、CDWだけでなく「スピン密度波」(pin Density Wave:SWD)の秩序状態が存在し、その安定性がxの量で変化することが知られている。SWDは、電子スピン密度の大きさが、実空間で周期的な濃淡を持った状態のことをいう。

また近年の研究から、CDWには2種類あることがわかってきたという。SDWと空間的に共存した長距離秩序CDWと、SDWを伴わない短距離秩序CDWが、同じ試料内に相分離していると提案されている。性質の異なるCDWの情報を得るためには、磁場などの外場を加えて、その変化を観測することが有効だという。そこで研究チームは今回、自作したLSCOの高品質単結晶試料に対して、X線自由電子レーザーを活用したパルス強磁場下における回折実験を実施し、CDWの磁場応答から超伝導とCDWの関係解明を目指すことにしたとする。

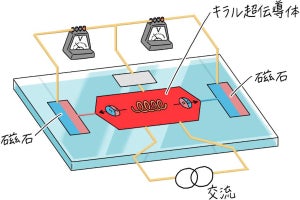

銅酸化物高温超伝導体における「上部臨界磁場」(超伝導状態が壊れて常伝導状態になる磁場の大きさ)は、数十Tと高いことがわかっている。そのため、磁場下で超伝導とCDWの関係を調べるためには、超伝導状態が変化するほどの強磁場を印可した状態でCDWを観測する必要があるという。またCDW状態の観測には、十分な入射X線の輝度も必要とされる。

そこで今回の研究では、両者を満たすために、米国の自由電子レーザー施設であるスタンフォード線形加速器センター(SLAC)に、研究チームが開発したポータブル・パルス磁石を持ち込み、強磁場下でシングルショット高輝度X線回折実験を行うことにしたという。