量子科学技術研究開発機構(量研機構)、新潟大学(新大)、京都大学(京大)の3者は3月1日、量研機構が開発した新技術「化学遺伝学」を利用して、「てんかん」の症状が発生した時にのみ神経活動を抑制するオンデマンド治療法を開発し、サルを用いた動物実験において、その有効性を実証することに成功したと共同で発表した。

同成果は、量研機構 量子生命・医学部門量子医科学研究所 脳機能イメージング研究部の宮川尚久客員研究員、同・南本敬史グループリーダー、新大 川嵜圭祐准教授、京大 ヒト行動進化研究センターの高田昌彦特任教授、同・井上謙一助教、東京都立神経病院の松尾健医長、情報通信研究機構の鈴木隆文室長らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

てんかんは、局所の神経細胞の異常興奮が脳の広い範囲に伝わり、けいれんや意識消失などを引き起こす深刻な症状が特徴で、100人に1人がかかるともいわれる患者数の多い疾患だ。患者の約6~7割は服薬で症状をコントロールできるが、薬が効かない難治性てんかんもあり、そうした場合は、周辺部位を多少含んでも病巣部を切除する外科治療が行われるという。

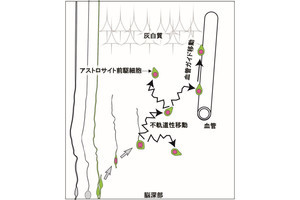

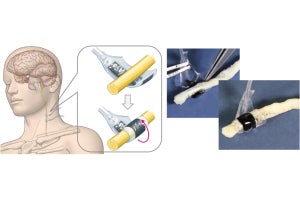

しかし、病巣部近辺に運動・言語などの重要な機能がある場合は、病巣部の切除による機能喪失が生じる危険性がある。そのため、こうした難治性てんかんに対する効果的な代替治療法の開発が求められていた。そこで研究チームは今回、量研機構が初めて霊長類への応用に成功した新技術の化学遺伝学を応用し、てんかん症状が出た時にだけ、病巣部の異常な神経活動のみをピンポイントに抑制するオンデマンド治療法の開発を目指すことにしたという。

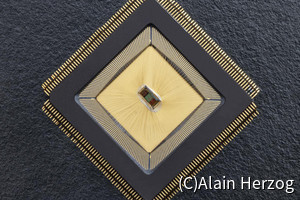

化学遺伝学とは、特定の人工薬の作用点となる人工受容体を、遺伝学的な手法を用いて標的神経細胞に導入する技術である。その結果、人工薬を全身投与するごとに、その細胞の活動だけをピンポイントで数時間コントロールすることが可能となるという。

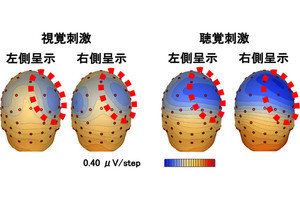

今回、前頭葉てんかんの動物モデルとしてはカニクイザルが用いられ、その運動機能を司る一次運動野をてんかんの仮想病巣部位に設定。同部位に人工受容体が導入された。そして、人工薬剤投与により、異常活動やてんかん発作を素早く、確実に、そして安全に抑えられるかが検証された。