同実験ではまず、2頭のサルの左脳にある一次運動野(手支配領域)に対し、抑制性の人工受容体を発現するウイルスベクターが注入された。そして6週間後に、狙い通り一次運動野に人工受容体が発現していることが、PET画像により確認された。

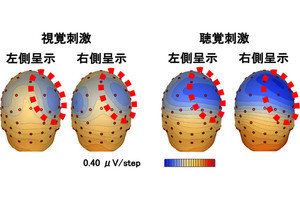

次に、皮質脳波を計測するアレイ電極が埋め込まれ、てんかんを誘発する薬剤である「ビククリン」が運動野に微量注入された。すると間もなく、注入場所付近において、てんかん型脳波「棘波」が生じると同時に、左脳の運動野が支配する右手が勝手に動く症状(不随意運動)も確認された。また数分後には、その発作は大脳皮質全般に広がり、全身性のけいれんが見られたという。

そして、これらの症状が確認された後に、人工受容体の作動薬であるDCZを極微量、筋肉注射で投与したとのこと。すると、わずか数分でてんかん脳波とてんかん発作様の症状が減弱したとする。

この実験では、2頭のサルで合計6回のてんかん誘発とDCZ投与による治療効果が検討された。そのいずれにおいても、てんかん脳波およびてんかん発作様の異常行動の頻度が減弱・減少することが確かめられ、統計学的にも有意な効果であることが判明したとする。さらに、その効果が発揮されるまで、投与からわずか3分以内という即効性があることも明らかにされた。

併せて、DCZの投与自体では運動や覚醒状態に影響はないこと、また、一次運動野への人工受容体の遺伝子導入とDCZ投与による活性化に伴う脳へのダメージ(神経細胞死や免疫応答)は確認されず、安全性が十分保たれていることも確認できたとする。

今回の成果は、これまでマウスなど、小動物でしか示されていなかった化学遺伝学による発作抑制を、同じ霊長類であり脳の大きさや複雑さがヒトに近いサルを用いて概念実証に成功したものであり、臨床治療への応用に向け大きく前進したといえるという。実際には、遺伝子導入技術の安全性、DCZの長期的投与の安全性など、臨床試験に移行する前にさらなる取り組みが求められるが、PETによる遺伝子導入の確認と発現レベルの画像化技術は、原理的にはヒトにも適用可能であり、その点においても、応用可能性が示されたと考えられるとする。研究チームは、今後は国内外の研究機関などと共同で、10年以内の臨床治療応用を見据えて研究を進めていく予定としている。