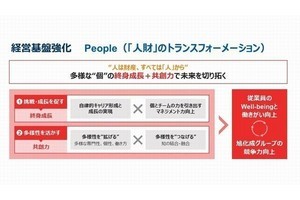

旭化成がデジタルトランスフォーメーション(DX)に本腰を入れている。「中期経営計画 2024~Be a Trailblazer~」では、経営基盤強化に向けて取り組む4つの重要テーマのうちの1つにDXを掲げており、2022年度から2023年度までの期間を「デジタル創造期」と位置付け、DXによる経営革新を図っている。

2021年4月には全社横断でDXを推進するための司令塔となる組織「デジタル共創本部」を立ち上げた。そして、旭化成グループ全体のDX推進に向けて事業部横断で取り組まれている活動が、デザイン思考やアジャイル開発のアプローチを取り入れて新たな価値創出や課題解決を図る「Asahi Kasei Garage」(以下、Garage)だ。

Garageの狙いとDX推進活動の成果について、同社デジタル共創本部 DX経営推進センター 共創戦略推進部長の奈木野豪秀氏と、同部アジャイル開発グループの高須薫氏、高橋慶氏に取材した。

従来の組織構造で解決しづらい課題に対応する新組織設立

デジタル共創本部は、「DX経営推進センター」「CXテクノロジーセンター」「IT統括部」「インフォマティクス推進センター」「スマートファクトリー推進センター」の5つの部門で構成される。

そのうち、CXテクノロジーセンターとDX経営推進センターは、全社的なDXを進めるうえで従来の組織に欠けていた機能を補完するための新設組織となる。CXテクノロジーセンターはマーケティングや営業の変革を担い、顧客体験をデジタルの力でアップデートしていく。

DX経営推進センターは、旭化成の社内DXの司令塔を担う。データドリブン経営で必要な環境構築はもちろん、サステナビリティを重視した経営基盤づくりや人材育成の仕組みづくり、既存の事業部におけるビジネスモデルそのものの変革などを主導している。

製造プロセスデータの見える化や分析、自動化といった工場のスマート化であればスマートファクトリー推進センターが担う。素材開発にMI(マテリアルズ・インフォマティクス)を導入するならインフォマティクス推進センター、デジタルマーケティング推進ならCXテクノロジーセンターの出番というイメージだ。しかしビジネスモデルや業務プロセスの改革、新しい価値の創出となると、既存の組織構造をベースにしていない新しい組織が求められる。DX経営推進センターは、デジタルを活用した新たな価値創出のための新組織として設立された」と奈木野氏は説明した。

奈木野氏が統括する共創戦略推進部は、DX経営推進センターの中でGarageを用いて、グループ内の各部門と連携してDX関連プロジェクトを推進する専任組織に位置づけられる。それでは、旭化成がDXのために活用するGarageとは何か。

IBM Garageを活用、事業部門に伴走して継続的な価値向上に取り組む

Garageはデジタルテクノロジーによるイノベーション創出プログラムで、源流は「IBM Garage」にあるという。

IBM Garageは、DXのビジョン策定からアイデア創出、ユースケース作成、PoC(実証実験)、パイロット試作から、本格展開、組織・カルチャー変革、DX人材育成まで一気通貫で支援するプログラムだ。自前のリソースだけでなく外部パートナーも巻き込みながら支援していくエコシステムと、知見を共有するためのプラットフォームを備えている点がIBM Garageの特徴だ。

旭化成のGarageは3つのフェーズで進められる。最初のフェーズは「Co-Create(共に創る)」で、各事業部や関連会社などから共創戦略推進部に持ち込まれた製品・サービス開発や業務課題解決などの相談を基に、誰にどんな価値を提供するか構想する。

Co-Createのフェーズでは、旭化成にとっての顧客自身なのか、その顧客の先にいる最終消費者なのか、もしくは従業員なのか、プロジェクトごとにユーザーのペルソナを設定し、インタビュー調査も実施する。営業や技術開発など多様なメンバーを集め、共創戦略推進部も参加したうえでアイデア出しのワークショップを行い、そこでユーザーにとっての価値と体験を具体化していく。

構想を策定したら、次は「Co-Execute(共に実行する)」のフェーズに移る。Co-Createで描いた構想が実際にユーザーにとっての価値につながっているか、MVP(Minimum Viable Product=必要最小限の価値を提供できるプロダクト)に対するユーザーからのフィードバックを基に検証し、製品・サービスの提供価値を高めていく。実際に製品・サービスをローンチする際は、MVPでスモールスタートするのが基本となる。

このフェーズまでには、新規事業であれば収益性や市場そのもののポテンシャルなども検証することになるが、「事業部と相談しながら、まずは顧客体験・顧客価値を検証する姿勢を大事にしている」と奈木野氏は述べた。

そして最後が「Co-Operate(共に運用する)」というフェーズだ。Co-OperateではMVPを徐々に機能拡張しながら、ユーザー体験のフィードバックと改善を重ね、ビジネスとしてのスケールアップを図る。社内向けのプロジェクトであってもこの構図は同様だという。そして、Co-Create、Co-Executeとのフェーズ間を行き来しながら、さまざまな外部環境、内部環境の変化にも適応して、提供価値の継続的な向上を目指す。

グループ全体にデザイン思考とアジャイル開発を浸透

Garageには個別のDX関連プロジェクトの成功はもちろんのこと、旭化成グループ全体にアジャイル開発とデザイン思考を浸透させる狙いもあるという。そのために、研修だけでなく部署横断で参加者を募る体験型のワークショップなどを実施している。

だが、旭化成は医薬品、医療機器から住宅、社会インフラに使われる素材まで、多様な領域をカバーする総合化学メーカーであり、MVPでスモールスタートするのに馴染まない領域のビジネスも多数手がけているように見える。製造業にアジャイル開発の手法や考え方を取り入れることにメリットはあるのだろうか。

奈木野氏はそうした疑問に対して、「ものづくりそのものをアジャイルにやっていくというよりは、アジャイル開発の考え方を基にデジタルテクノロジーを使ったサービスを製品に付加して、製造業と顧客体験を結ぶ新しい価値を提供するというイメージが近い」と回答した。

「伝統的に旭化成のものづくりは、研究開発、品質管理をしっかりやってお客さまにいいものを届けてきた。だが、それだけでは不十分になってきている。顧客ニーズに応えたソリューションをなるべくクイックに提供し、失敗しても方向転換したり、考え方を変えたりしながら、お客さまと一緒にいいものを作っていこうとするアジャイル開発の考え方を事業部や事業会社のメンバーにも理解してもらうことで、旭化成が顧客や市場、社会に新しい価値を提供できると考える」(奈木野氏)

社内外で生まれた新たな成果、人材育成にもポジティブな影響

Garageの具体的な成果も出始めている。社内向けのプロジェクトでは、カーボンニュートラルを目指すサステナビリティ経営を目的とした「カーボンフットプリントの見える化」や、データドリブン経営のための「経営ダッシュボード」を開発・運用。さらにはDXに関するナレッジやノウハウを共有するシステムやリスキリング支援プラットフォームの構築などもコーポレート部門との共創で取り組んでいる。

社外向けにも、旭化成ファーマが製造する骨粗鬆症治療薬の投与継続率向上のためのデジタルソリューションや、食塩電解装置のメンテナンスを高度化するコミュニケーションアプリ、旭化成ホームズと共同開発したIoT防災情報システム「LONGLIFE AEDGiS」をさらに発展させたソリューションなどの開発が進められており、今後多くの成果が期待される。

こうした成果を先導してきたGarageチームを率いる奈木野氏は、データサイエンスの専門家で、グローバル大手のITベンダーなどと協業して欧州でのグリーン水素の事業化を推進するプロジェクトなどを手掛けてきた。チームビルディングにあたっては、組織の壁を越えて共創に前向きに取り組むことができ、チームとしての成長を重視するマインドを持つ人材を選抜しているという。組織の立ち上げメンバーは、奈木野氏に加え、事業部向けの情報システム開発を担当していた高橋氏と、MIを活用した研究開発などに携わっていた高須氏の3人だ。

「(当時のそれぞれの所属部署に)製造や開発の現場を知っていて、事業と並走できるマインドセットを持った人材を出してくれとお願いして、2人が参加してくれた。求める人物像に合致していて、組織として成長していくために自律的に学ぶ新しい文化を率先して作ってくれたのは、私にとってラッキーだった」と奈木野氏。

これまでソフトウェア開発の経験がなかった高須氏は、「アジャイルは私にとって未知の領域。高橋の働きかけのおかげで、守るべき基本的なフレームワークやルールを理解してこそ成果が出せることを学習できた。現在はチームメンバーも増え、われわれが組織として足りないものや学ぶべきことをみんなが探してシェアし、一緒に成長していくマインドが共有できている」と振り返った。

Garageの取り組みは、旭化成の事業の変革や成長だけでなく、人材育成という観点でもポジティブな影響をおよぼしている。

例えば、Garageチームの開発メンバーは、ほぼ全員が認定スクラムマスターと認定スクラムプロダクトオーナーの資格を取得するなど、第三者に可視化できるアジャイル開発の体系的な知識・技術を身に付けている。これを主導したのは前職時代からアジャイル開発に関心を持ち、知見を蓄えてきた高橋氏だったという。

社外向けのソリューション開発のプロジェクトを担当している高橋氏は、「プロダクト開発の前段階のデザイン思考で提供価値をしっかり固めないと効果的な製品・サービス開発ができないことを改めて実感した。単に新しい技術や開発手法を使えば『イケてる』製品やサービスが作れるわけではないことを実体験として学べ、開発者としての成長の機会になった」として、3つのフェーズを循環させるGarageのスキームの有効性を強調した。

一方、カーボンフットプリントの見える化や経営ダッシュボードの開発に携わっている高須氏は、「社内のあらゆる部門と関わることができるGarageでの活動を通じて視野が広がり、これまで自分には見えていなかった旭化成の価値が見えてきた。Garageチームに事業部からメンバーがジョインしたり、逆に現在のGarageチームメンバーが事業部に入って新しいビジネスを始めたり、そういう取り組みが機能していくと、共創の文化が根付いていくのでは?」と話した。

奈木野氏も「Garageはデザイン思考とアジャイル開発を社内に浸透させるというミッションの達成に向けて着実に成果を出し始めていて、共創に取り組んだ事業部では、デジタル人材、DX人材が育ちつつある」と手応えを語った。

今後もGarageチームを起点として、DXに必要な知識・技術やマインドが全社に波及させていくという。共創戦略推進部は、Garageに頼らなくても事業部側で自走してイノベーションに取り組めるようになることを最終的な目標に掲げる。

現在はGarageを社内での共創に適用しているケースがほとんどだが、今後は社外にも共創の輪を広げ、オープンイノベーションの受け皿としても機能させる意向だ。