京都大学(京大)は、加齢黄斑変性(AMD)における重要な環境因子の1つである「肥満」を改善させることで、AMDの発症が抑制できるかの検討をした結果、過去の肥満が自然免疫系に長期間記憶されており、晩年の神経炎症やAMDに悪影響を与えることを確認したと発表した。

同成果は同大 医学部附属病院の畑匡侑 特定講師(研究当時:モントリオール大学ポスドク)、モントリオール大学のPrzemyslaw Sapieha教授らの研究グループによるもの。詳細は国際学術誌「Science」に掲載された。

頻度の高い神経炎症性疾患であり、世界の失明原因の上位を占めるAMDだが、その発症メカニズムは良く分かっていない点が多く、自然免疫を中心とした慢性炎症の関与が最も重要な要素の1つであるとされている。その発症の危険因子としては、免疫関連遺伝子の変異による遺伝的要因に加え、喫煙や肥満などの炎症を惹起するような環境的要因の蓄積によって引き起こされると考えられており、中でも、肥満は喫煙に次ぐAMD発症の重要な環境因子であり、高度な肥満患者ではAMDを発症しやすいことが知られている。

しかし、そうした肥満が引き起こす慢性的な全身性炎症がAMD発症に関与していると考えられている一方で、一度太った状態を改善させることで、慢性炎症やAMD発症が抑えるのかどうかについてはよく分かっていなかったという。

そこで研究チームは今回、高脂肪食により肥満となったマウスに対して、食餌を通常食へと切り替えることで体重を正常化させた肥満既往マウスを作成。このマウスを用いて、レーザーにより脈絡膜新生血管を誘導した滲出型加齢黄斑変性モデルと、青色LEDで網膜萎縮を起こした萎縮型加齢黄斑変性モデルを作成して調査を行ったという。

その結果、これらのマウスでは、体重が正常化すると、耐糖能異常など全身の代謝状態も改善し正常化したものの、加齢黄斑変性はやせた後も増悪したままであることが確認されたという。

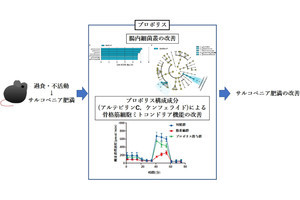

さらに詳しく調べたところ、腹腔内脂肪組織に含まれる自然免疫細胞(腹腔内マクロファージ)に加齢黄斑変性を増悪させる“記憶”が保持されていることが判明。腹腔内マクロファージが、肥満からやせた後でも、炎症性サイトカインや血管新生因子を分泌しやすい状態で保持されていることが判明したとする。

また、その記憶内容としては、高脂肪食に含まれている脂質がToll様受容体4(TLR4)を介して転写因子AP-1の発現を上昇させ、AP-1がDNAに結合することで、ヒストンアセチル化酵素P300を動員し、ヒストンたんぱくがアセチル化することで、クロマチン構造が緩み、遺伝子発現が促進されやすくなることを発見。これは、脂質により、炎症や血管新生に関わる遺伝子のクロマチン構造が再構成され、過去の肥満としてそのまま自然免疫系に記憶されることにより、晩年の神経炎症や加齢黄斑変性に悪影響を与えることを意味すると研究チームでは説明している。

なお、研究チームでは今回の成果を踏まえ、今後、免疫記憶に介入することで、難治性疾患の新たな治療法の開発につなげていきたいと考えていると説明している。