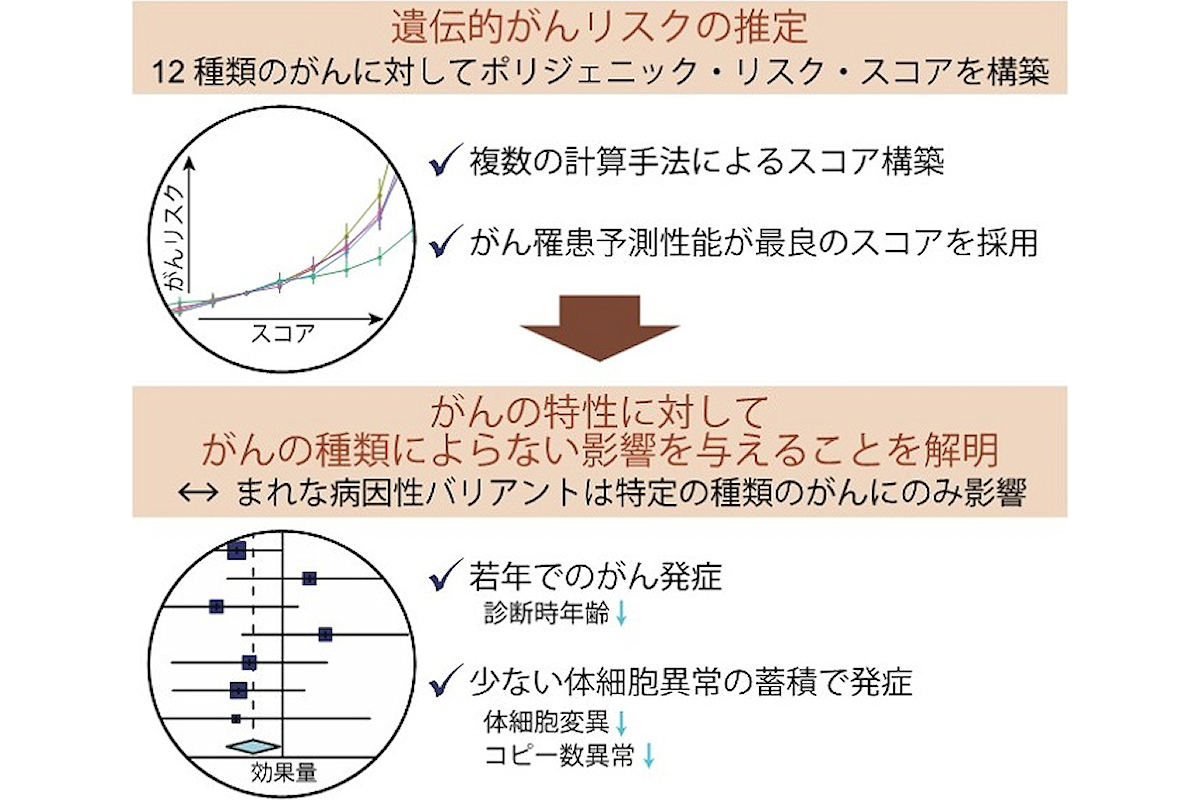

その結果、どの種類のがんであってもPRSが高いほど、がんの発症年齢が若いことが判明。これは、遺伝的がんリスク体質の人は若くしてがんになりやすいことが示されたと研究チームでは説明しているほか、PRSが高いほど、体細胞変異の蓄積(総体細胞変異数)が少ないことが示されたとする。年齢とともに体細胞変異の蓄積が増えることから、若い年齢からがんになりやすいことと矛盾しない結果としている。

さらに、PRSが高いほどコピー数異常の数や程度も小さいことも確認。この傾向は、メカニズムが異なる3種類のコピー数異常の指標(染色体長腕・短腕におよぶコピー数異常、限局性のコピー数異常、ヘテロ接合性消失が起きたゲノム領域の割合)で共通して見られたという。

がんが形成される過程の後期はゲノムが不安定になりコピー数異常が増加することが明らかにされている。この結果は、遺伝的がんリスク体質の人は、体細胞変異やコピー数異常の蓄積が多くなる前にがんを発症していることを示唆していると研究チームでは指摘している一方、ドライバー変異の数や個々のドライバー変異の有無については、PRSとの有意な関連は見られなかったともしており、これらの結果は、遺伝的がんリスク体質であるからといって、必ずしもがんの発症に必要なドライバー変異が少なくなるわけではないことを示唆しているとする。

PRSが診断時年齢や体細胞異常(体細胞変異、コピー数異常)といったがんの特性に与える影響は、どの種類のがんでも同程度の強さだったという。そのため、遺伝的がんリスク体質に関連するバリアントはがんの種類ごとに異なるが、同体質の特性はがんの種類によらず共通であると考えられるとした。

今後、研究チームでは、遺伝的がんリスク体質に対する理解をさらに深めることで、遺伝的がんリスク体質を持つ人のがん予防や個別化医療の実現に貢献することが考えられるとしている。