東京大学(東大)は11月10日、すべて半導体でできた非磁性半導体/強磁性半導体からなる二層ヘテロ接合を作製したところ、新しい電子伝導現象を発見したと発表した。

同成果は、東大大学院 工学系研究科 電気系工学専攻の瀧口耕介大学院生(研究当時)、同・レ・デゥック・アイン准教授、同・白谷治憲大学院生、同・田中雅明教授、同・福澤亮太大学院生(研究当時)、東大 生産技術研究所の高橋琢二教授、福島工業高等専門学校の千葉貴裕講師らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン科学誌「Nature Communications」に掲載された。

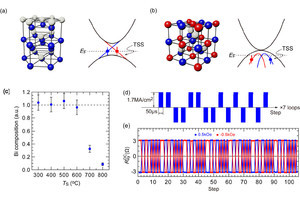

スピントロニクスや物性物理学において重要な研究対象の1つに、物質中での「対称性の破れ」がある。たとえば磁化は、物質中を流れる電子の「時間反転対称性」を破り、その特性に大きな影響を及ぼす。また「空間反転対称性」の破れによって、電子スピンの向きを分離させられることもわかっている。これを用いれば、たとえば上向きのスピンのみを輸送するといったことも可能になるとされている。

このように、対称性の破れはスピンや磁性と密接に関連しており、対称性の破れた物質中でどのように電子伝導が生じているかを明らかにすることは、基礎科学および応用上において極めて重要と考えられている。

対称性が関わる現象の1つに、「奇関数磁気抵抗効果」がある。通常、物質に磁場を印加した時の電気抵抗の変化は、磁場の向きを反転させても同じ(磁場に対する偶関数)になるが、時間反転対称性が破られている場合にはその限りではなく、磁場の向きを反転させても同じふるまいをしない場合があり、このことを奇関数磁気抵抗効果と呼ぶ。同効果は磁気センサなどへの応用が期待できるものの、磁気抵抗効果の大きさが極めて小さい(0.1~1%程度以下)という解決すべき課題があった。

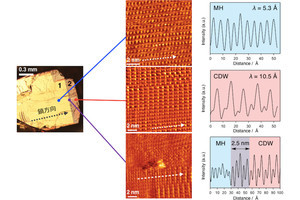

そこで研究チームは今回、分子線エピタキシー法を用いた結晶成長により、すべてが半導体でできた非磁性半導体/強磁性半導体からなる二層の単結晶ヘテロ接合(異なる物質を積層した構造)を作製し、詳しく調べ得ることにしたという。