東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)、米アリゾナ大学、京都大学(京大)、名古屋大学(名大)、国立天文台(NAOJ)の5者は7月21日、AI技術の一種であるニューラルネットワークを用いたエミュレータを開発し、現在世界最大の銀河サーベイであるスローン・デジタル・スカイ・サーベイ(SDSS)から得られた銀河の3次元分布(地球から見た奥行き方向および2次元角度方向)のデータを用いて、宇宙の性質を決める基本的な物理量である「宇宙論パラメータ」のうち、現在の宇宙における凹凸の度合いを表す値を、従来にない約5%という高精度で測定することに成功したことを発表した。

同成果は、Kavli IPMUの小林洋祐大学院生/特任研究員(現・アリゾナ大学天文学科 博士研究員)、京大 基礎物理学研究所の西道啓博特定准教授(Kavli IPMU 客員科学研究員兼任)、Kavli IPMUの高田昌広教授、名大 素粒子宇宙起源研究所の宮武広直准教授からなる共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する素粒子物理学や場の理論・重力などを扱う学術誌「Physical Review D」に掲載された。

現在の宇宙全体を記述する「宇宙論モデル」の標準とされるのが、ダークマターやダークエネルギーといった未知の成分が、宇宙のエネルギーの大半を占めるとする「Λ(ラムダ)CDMモデル」であり、宇宙論モデルは、ダークマターの総量や宇宙の凹凸の度合いなど、宇宙の具体的な性質を決める物理量を含んでおり、それらは「宇宙論パラメータ」と呼ばれる。宇宙論モデルを検証するために必要不可欠なのが、宇宙論パラメータを観測データから高い精度で測定することであり、これを目指した観測が世界中で展開されている。

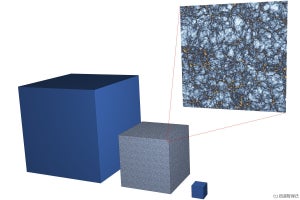

宇宙論パラメータを知るためには、観測した宇宙と、さまざまな宇宙論パラメータを仮定してシミュレーションした模擬宇宙とを比較して、現実の宇宙に最も近い模擬宇宙を探すという方法が採られている。しかし、1つの模擬宇宙を作るだけでも、スーパーコンピュータ(スパコン)などを利用した膨大な計算力が必要であり、かつ観測と比較するためには、何百万通りもの宇宙論パラメータを仮定して、シミュレーションを行う必要がある。

そうした背景を踏まえ、研究チームは今回、こうした問題に対してAI技術の1つであるニューラルネットワークを用いた解決を試みることにしたという。解析において観測データとの比較に用いる、銀河分布の主要な統計的性質を抽出した量である「パワースペクトル」の理論計算を、スパコンによる数値シミュレーションとAI技術を組み合わせた手法によって実現したとする。